產後奶量少的常見誤區與婆婆輩的觀念解析,可以從以下幾個面向說明:

常見誤區

-

產後初期沒脹奶=奶量不足?

很多新手媽媽及家人會誤以為產後沒脹奶就是奶水不夠,但事實上,剛生完寶寶時分泌的是濃稠的初乳,量本來就少且不易擠出,這是正常現象。真正的母乳分泌會在產後幾天逐漸增加,沒有脹奶感覺不代表奶水不足。 -

必須吃大魚大肉才能有足夠奶量?

婦女常被建議產後要大量進補,但其實母乳量主要與哺乳頻率和寶寶吸吮有關,正常飲食加上適量蛋白質攝取即可,過度進補反而可能造成媽媽體重增加,對泌乳沒有直接幫助。 -

奶水看起來稀稀的就不夠?

母乳的濃稠度會隨時間和哺乳狀況改變,稀薄不代表奶量不足,重要的是寶寶是否有良好的吸吮和體重增加。 -

嬰兒哭鬧就是沒吃飽?

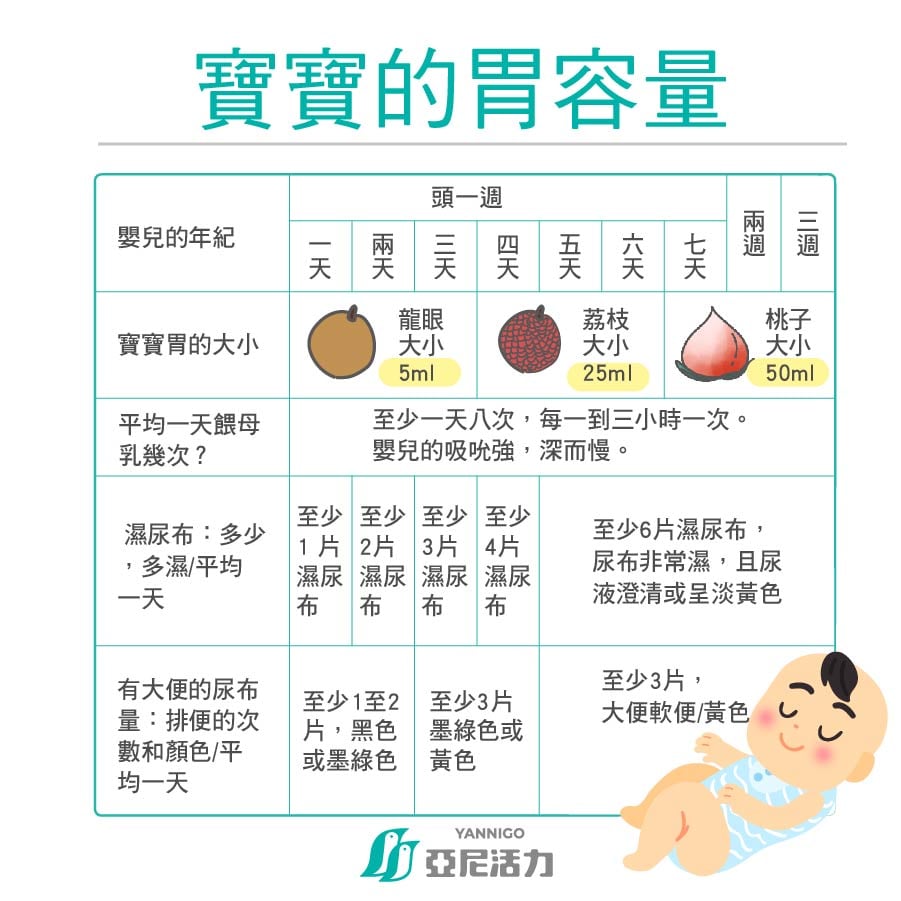

嬰兒哭鬧有多種原因,不一定是奶水不足,應觀察寶寶的排尿、排便和體重變化來判斷是否攝取足夠奶量。

婆婆輩的觀念解析

婆婆輩常有以下觀念,可能造成媽媽壓力或誤解:

-

「產後一定要大量進補,才能有奶」

傳統觀念強調吃補品如大魚大肉、藥膳等,但現代醫學指出,均衡飲食和充足休息更重要,過度進補反而可能影響媽媽健康。 -

「沒有脹奶就是奶水不夠」

婆婆輩可能以自身經驗判斷,忽略了每個媽媽的生理差異,容易造成媽媽焦慮。 -

「年輕或年紀大就哺乳困難」

這是迷思,哺乳能力與年齡無直接關係,主要看哺乳技巧和支持系統。 -

「寶寶哭鬧就是沒奶」

婆婆輩可能會以哭鬧判斷奶量,忽略寶寶其他健康指標,容易導致過早添加配方奶或其他干擾。

專家建議

- 產後應盡早與寶寶肌膚接觸,親子同室,讓寶寶隨時吸吮,有助於建立奶量與需求的平衡。

- 觀察寶寶的排尿、排便和體重增長,作為判斷奶量是否足夠的可靠指標。

- 媽媽保持良好身體狀況、營養均衡、心情愉快,對泌乳非常重要。

- 家庭成員應給予支持與鼓勵,避免因誤解造成媽媽壓力。

總結: 產後奶量少常見誤區多來自對生理過程不了解及傳統觀念影響,婆婆輩的經驗雖有參考價值,但需結合現代醫學知識,避免誤導新手媽媽。正確的哺乳知識與家庭支持是促進母乳哺育成功的關鍵。