寶寶睡眠規律中斷常見於多個階段,主要包括約6-8週、3-4個月、8-10個月、12-15個月及2歲左右的睡眠倒退期(睡眠震盪期)。這些階段寶寶的睡眠週期和模式會發生變化,導致夜醒次數增加、小睡時間縮短或睡眠不穩定。

常見階段與特徵:

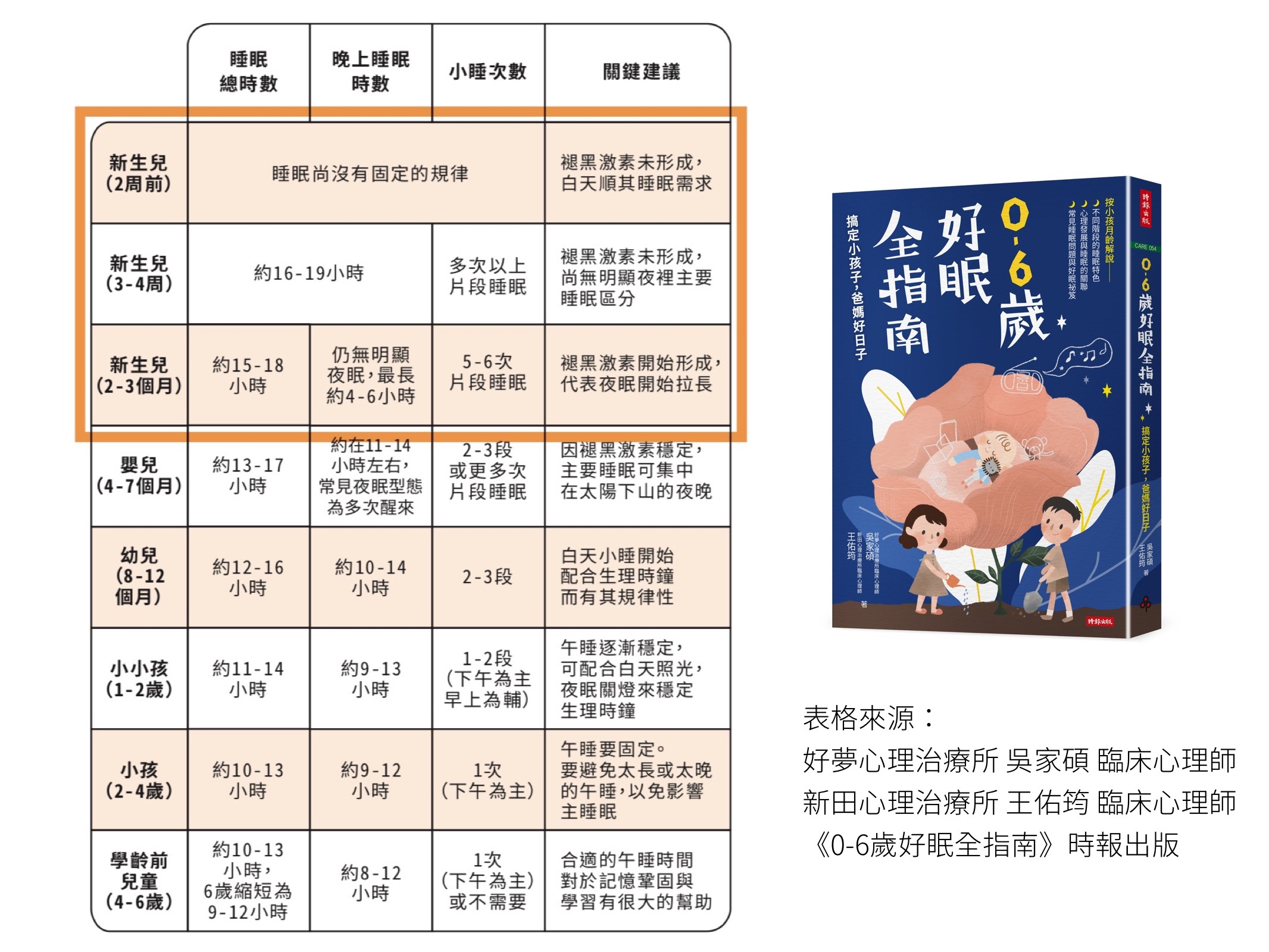

- 6-8週(約1-2個月):新生兒啼哭高峰期,褪黑激素開始自行分泌,睡眠日夜區分尚未完全,睡眠較不穩定。

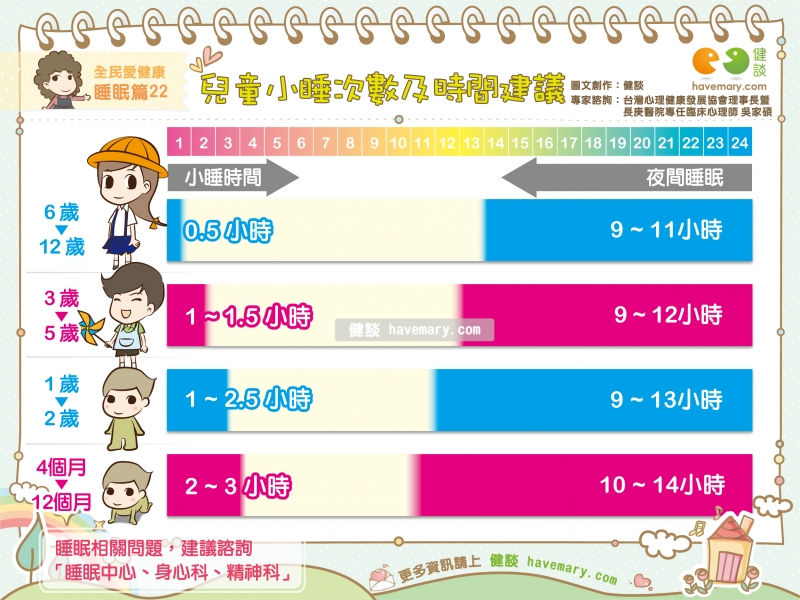

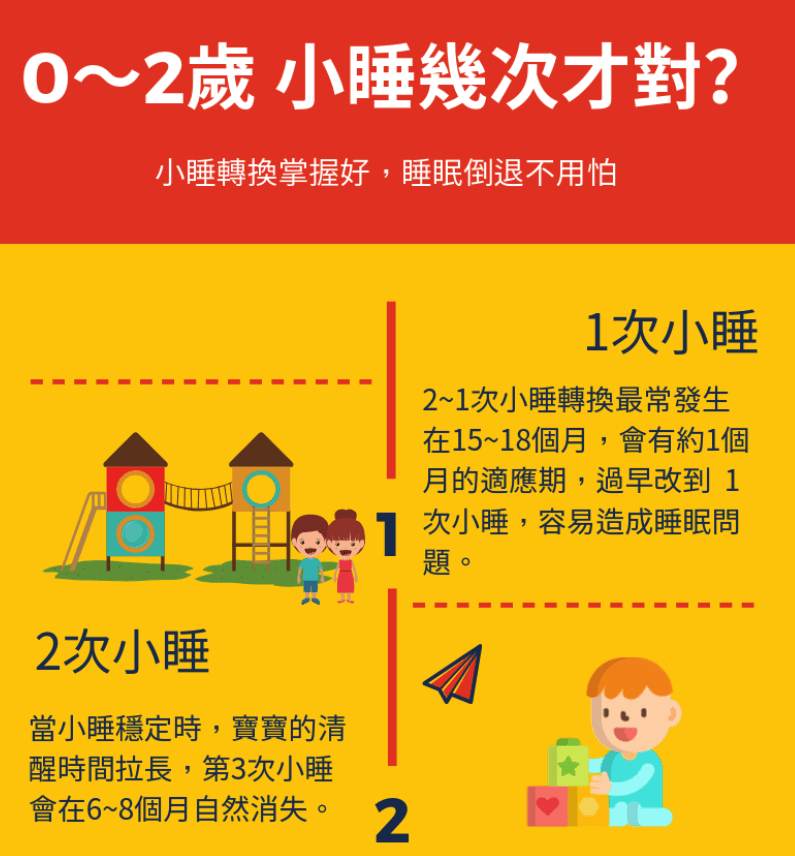

- 3-4個月(約12-16週):睡眠週期由兩段變成四段,寶寶開始有成人式的睡眠階段,夜醒頻率增加,小睡時間變短,且可能出現翻身等動作影響睡眠。

- 8-10個月:睡眠倒退期再次明顯,可能與寶寶發展新技能(如爬行、站立)有關,影響睡眠品質。

- 12-15個月及2歲左右:睡眠倒退期可能斷斷續續出現,與語言發展或分離焦慮等因素相關。

調適策略:

- 建立規律作息:從6-8週開始,幫助寶寶區分日夜,白天多接觸自然光,夜晚保持安靜和黑暗,促進褪黑激素分泌。

- 建立小睡節奏:尤其在3-4個月時,逐步建立白天小睡的規律,避免小睡時間過長或過短,因為小睡影響夜間睡眠。

- 睡眠環境穩定:保持舒適且固定的睡眠環境,避免頻繁變動,幫助寶寶適應睡眠週期變化。

- 自我安撫訓練:鼓勵寶寶學習自我安撫,例如使用「Fading」法(逐步減少父母陪伴入睡的時間和距離),幫助寶寶夜醒後能自行入睡。

- 注意身體不適:若睡眠中斷持續超過一個月,或伴隨發燒、鼻塞、胃食道逆流等症狀,應諮詢小兒科醫師排除疾病因素。

這些階段的睡眠中斷多為發展過程中的正常現象,父母可透過調整作息與環境,配合寶寶成長需求,逐步改善睡眠規律。