寶寶夜醒與睡眠週期的關係

寶寶的夜醒現象與其睡眠週期的特性密切相關。了解這個關係對於幫助寶寶改善睡眠品質至關重要。

睡眠週期的基本特性

睡眠本質上是分段的,無論是大人還是寶寶都不是一覺睡到天亮。人類的睡眠由多個睡眠週期組成,每個週期結束時都會出現短暫的清醒狀態。

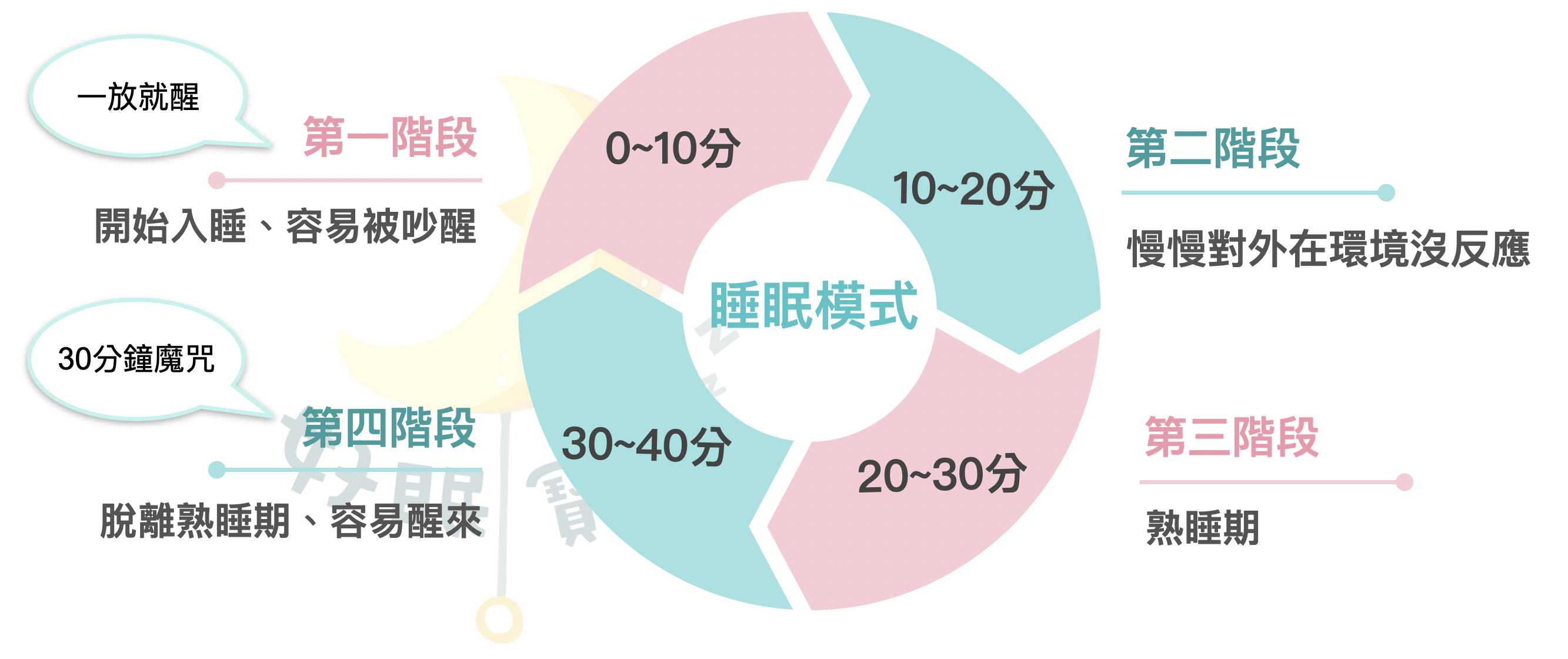

新生兒的睡眠結構與成人不同。新生兒只有兩個睡眠階段——淺睡眠和深睡眠,但大約在4個月之後,睡眠模式會發展成接近成人的四階段模式。

睡眠週期的長度差異是寶寶夜醒頻繁的重要原因。成人的睡眠週期通常為90-110分鐘,而嬰幼兒的睡眠週期只有約40-50分鐘,並會隨著月齡增加而逐漸拉長。由於寶寶的睡眠週期較短,一個晚上的睡眠週期比大人還要多,因此夜醒的頻率自然也比較高。

夜醒的正常性與問題所在

夜醒本身並非異常現象。在睡眠週期結束時短暫清醒是完全正常的,這個「醒來」可能只持續幾秒鐘到幾分鐘。在淺睡期或動眼期結束時,寶寶都會回到短暫的清醒狀態。

真正的問題在於寶寶無法自行睡回去。夜醒本身不是問題,問題在於寶寶醒來之後,無法靠著自己的力量重新入睡。如果寶寶在睡眠週期之間醒來時能夠自我安撫入眠,就不會被視為中斷睡眠。

睡眠依賴與夜醒的關聯

習慣性的睡眠依賴是頻繁夜醒的主要原因。如果寶寶的頻繁夜醒已經維持一個月以上,通常與「習慣性的睡眠依賴/連結」有關。

睡眠依賴是指寶寶入睡或接覺時,需要靠外在的哄睡機制才能入睡。這些哄睡機制可能包括大人的陪伴、拍拍、抱搖、餵奶、唱歌或其他安撫方式。當寶寶在睡眠週期結束要進入下一個週期時,會尋找平常的入睡工具來幫助自己睡回去。

若入睡情境改變,寶寶就會發出信號。如果嬰兒睡前是以被抱、輕搖或餵奶的方式哄睡,但醒來時發現自己睡在床上,情境完全不同,寶寶當然會用哭聲要求照顧者再次用同樣的方式哄他入睡。

發展階段的變化

寶寶的睡眠能力會隨著成長而改善。新生兒的睡眠時間在剛出生時是不規律的,但一般來說,寶寶在3到6個月左右,會開始逐漸延長夜間睡眠時間,晚上醒來喝奶或尋求安撫的頻率會相對降低。

進入4個月後,寶寶的睡眠生理機制逐漸成熟,開始能區分晝夜,白天清醒時間變長,夜晚也開始出現連續長睡的情況。這是練習延長夜間睡眠、建立規律作息的好時機。

改善夜醒的關鍵

培養寶寶的自行接覺能力是關鍵。有接覺能力,寶寶才能在睡眠週期醒來的時候自行睡回去。當這個技巧純熟時,就能接覺得越來越順暢,彷彿一覺到天明。

光是練習自行入睡無法單純改善頻繁夜醒,如果照顧者還是用哄睡方式幫寶寶接覺,夜醒就會繼續存在。因此,建立規律的作息時間表也很重要,讓寶寶的生理時鐘、體溫、心跳等週期性生理現象能夠協調一致。