在台灣,聽力檢查與發展篩檢在語言遲緩評估中扮演關鍵角色,因為聽力是語言發展的基石,早期發現聽力問題能有效預防或減少語言發展遲緩的風險。

具體來說:

-

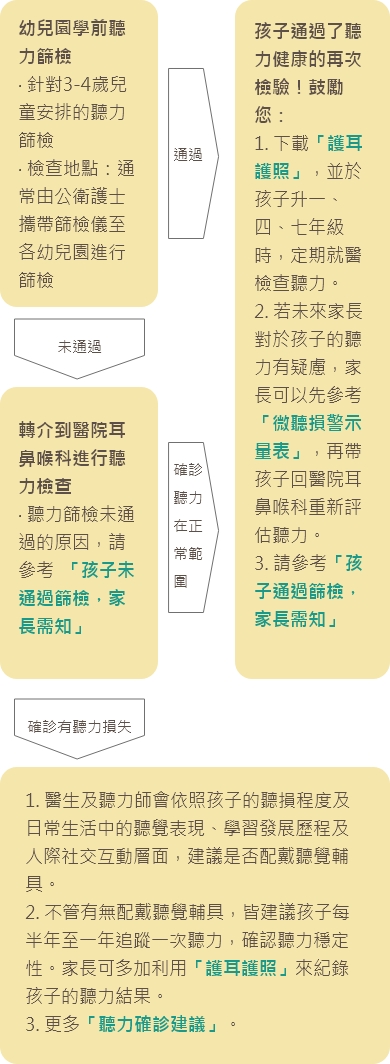

新生兒聽力篩檢(如自動聽性腦幹反應AABR、耳聲傳射OAE等)是台灣衛福部推動的重要措施,目的是在嬰幼兒階段即早期發現先天性聽力障礙,避免語言發展受阻。

-

兒童發展篩檢工具(例如PeDS)用於評估語言及其他發展指標,若發現語言異常,會進一步安排聽力檢查與聯合評估,確診聽力損失後,及早介入聽力矯正與語言治療,提升語言能力。

-

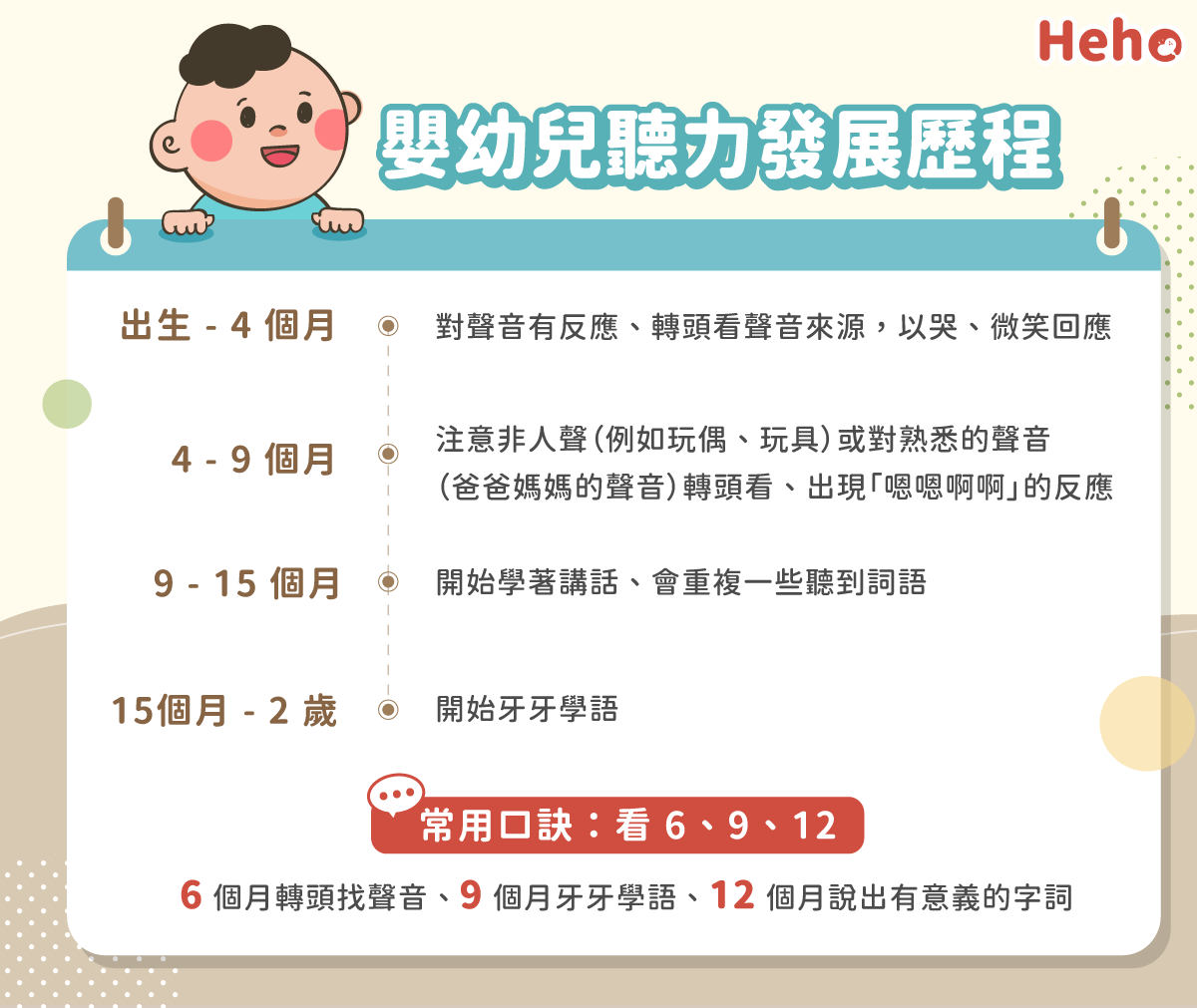

兒童發展聯合評估涵蓋語言、聽力及其他發展面向,透過階段性語言里程碑觀察(如0-6個月發音、1-2歲詞彙發展等),協助家長及專業人員判斷是否有語言遲緩的風險,並提供後續協助管道。

-

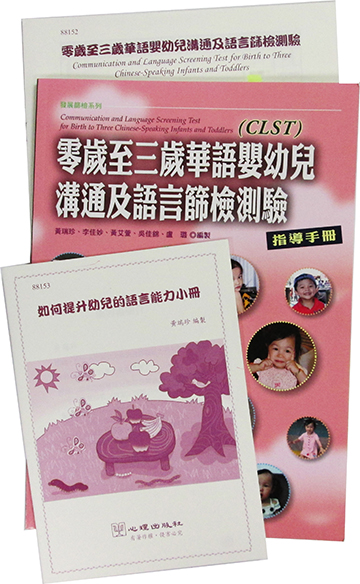

台灣專業團隊也發展了多種語言及溝通評估工具,如華語嬰幼兒溝通及語言篩檢測驗(CLST)、華語兒童溝通樣本分析(CCSA)等,從多維度評估兒童語言能力,作為療育目標擬定的依據。

-

目前台灣仍面臨聽力師人力不足的挑戰,未來方向包括建立聽覺診斷資料庫、開發多重障礙兒童聽覺評估工具及教材、增設早療體系中專職聽力師等,以強化語言遲緩兒童的聽力評估與介入。

所以,聽力檢查是語言遲緩評估的基礎篩檢手段,發展篩檢則協助識別語言異常,兩者結合能促進早期診斷與介入,提升語言遲緩兒童的發展成果。台灣已建立相關篩檢與評估體系,但仍需持續強化專業人才與工具的發展。