在台灣準備嬰幼兒語言發展評估,家長和專業人員通常會依循以下步驟與重點:

-

收集孩子的發展與健康資料

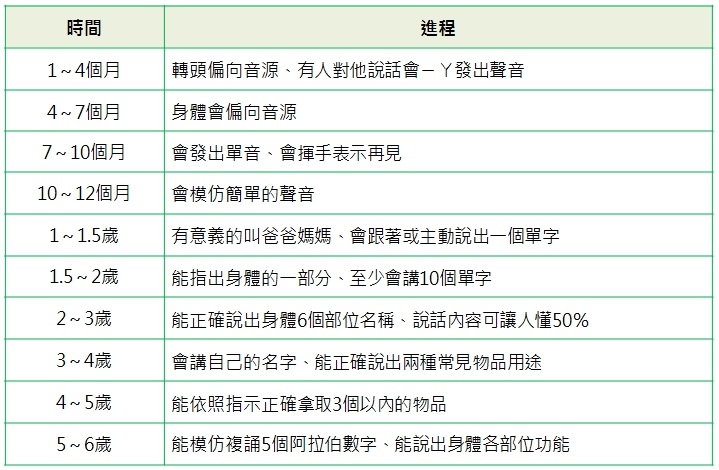

包括詳細的發展里程碑(如0-6個月會發出簡單音,6-12個月開始牙牙學語,1-2歲會指認物品並表達簡單詞彙等)、醫療史、家族語言發展史及日常溝通狀況。 -

使用標準化評估工具

台灣常用的工具有:- 嬰幼兒綜合發展測驗(CDIIT)

- 零至三歲華語嬰幼兒溝通及語言診斷測驗(0-3CLST)

- 修訂學前及學齡兒童語言障礙評量表

- 華語兒童理解與表達詞彙測驗(REVT)

這些工具能評估語言理解、表達、構音、語用能力等。

-

臨床觀察與互動評估

透過自然情境下的溝通觀察、結構化互動、遊戲中的社交溝通能力評估,並觀察非語言溝通、情緒表達及與照顧者的互動模式。 -

多元感官與功能評估

包括聽力篩檢(必要時轉介詳細聽力檢查)、口腔結構與功能檢查、吞嚥功能評估及感覺處理能力觀察。 -

家長配合與準備

家長可先觀察孩子是否達到各年齡階段的語言發展里程碑,如是否會發音、使用詞彙、組句及理解問句等,並配合填寫問卷或評估表,提供日常生活中孩子的溝通表現。 -

評估後的建議與追蹤

根據評估結果,專業人員會提供具體的語言表達訓練方向(如模仿發聲、增加詞彙、練習句型等)及語用訓練建議,並決定是否需要追蹤或介入治療。 -

尋求專業協助管道

台灣衛生福利部國民健康署設有兒童發展聯合評估中心,家長可依需求聯繫相關單位進行評估與療育服務。

所以,準備嬰幼兒語言發展評估需先了解孩子的發展狀況,配合專業標準化測驗及臨床觀察,並結合多面向的感官與功能評估,家長的觀察與配合是關鍵,評估後依結果進行適當的語言訓練與追蹤。