嬰幼兒語言發展在台灣呈現正常變異與個別差異,主要受聽力狀況、認知能力、環境刺激及遺傳因素影響。正常語言發展包括語音、語意、語用和語法四大領域,0-2歲嬰幼兒會經歷從啼哭、牙牙學語到詞彙爆發及簡短句子組合的階段,但每個孩子的發展速度和表現會有所不同。

在台灣,聽力障礙是影響語言發展的重要因素之一。約每千名新生兒中有三位有中至重度感覺神經性聽損,若未能在六個月大前及時診斷與治療,可能導致語言及社交能力明顯遲緩,錯過語言學習的黃金期。因此,台灣推動新生兒聽力篩檢及基因檢測,以早期發現輕度及晚發性聽損,減少語言發展遲緩的風險。

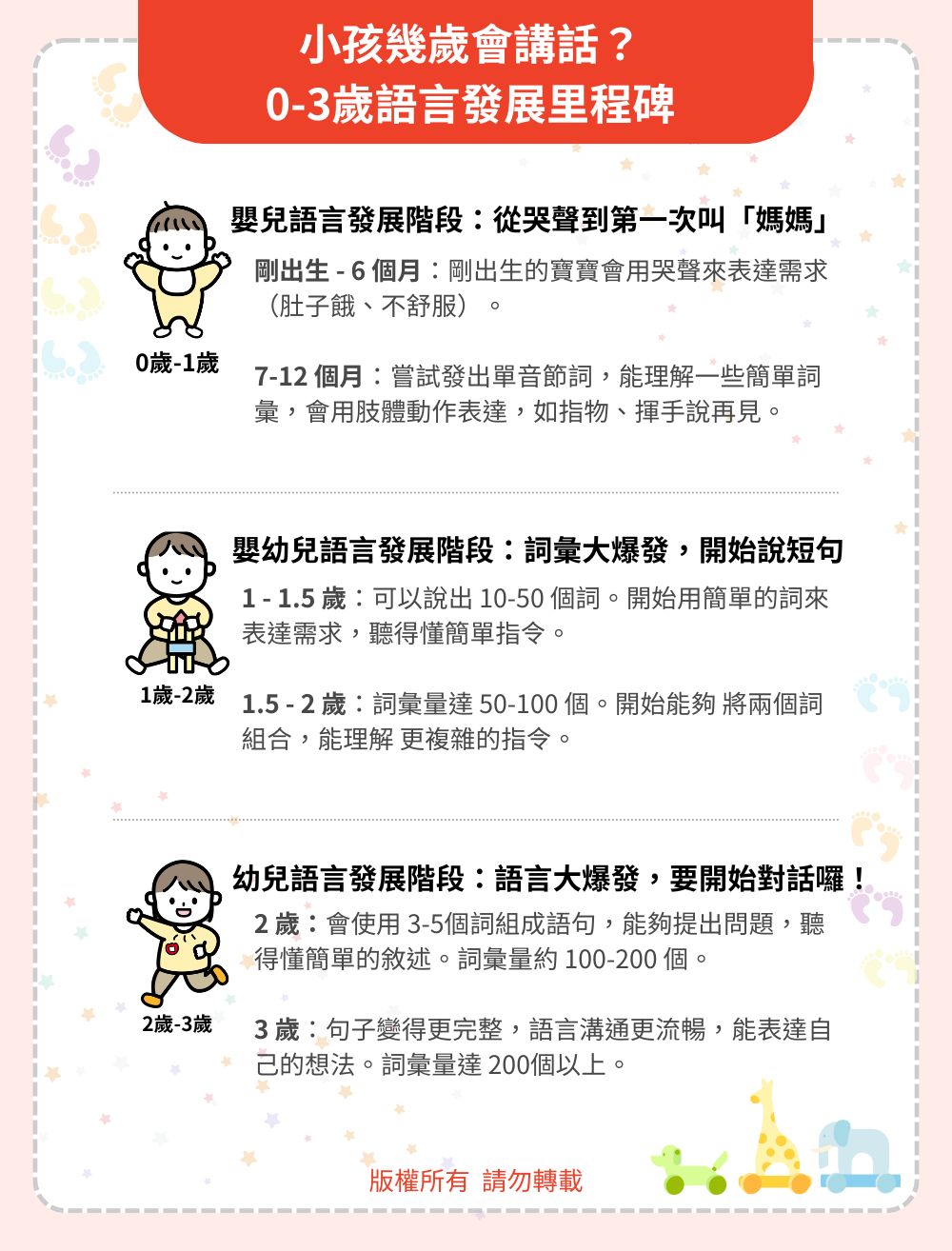

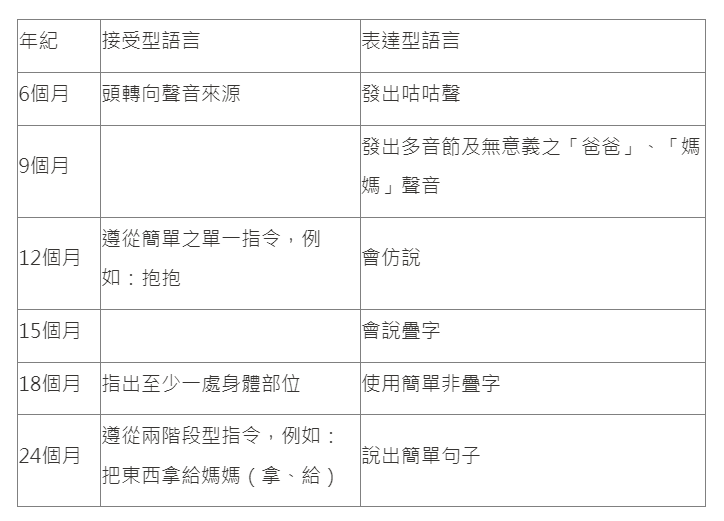

此外,語言發展遲緩的原因多元,除了聽力障礙外,還包括視力障礙、動作障礙、智能障礙、行為異常、環境刺激不足及學習剝奪等。即使在正常範圍內,嬰幼兒語言發展也會因個別差異而有不同的里程碑達成時間,例如1歲左右能說出10-50個詞,1.5-2歲詞彙量可達50-100個,並開始組合兩詞短句。

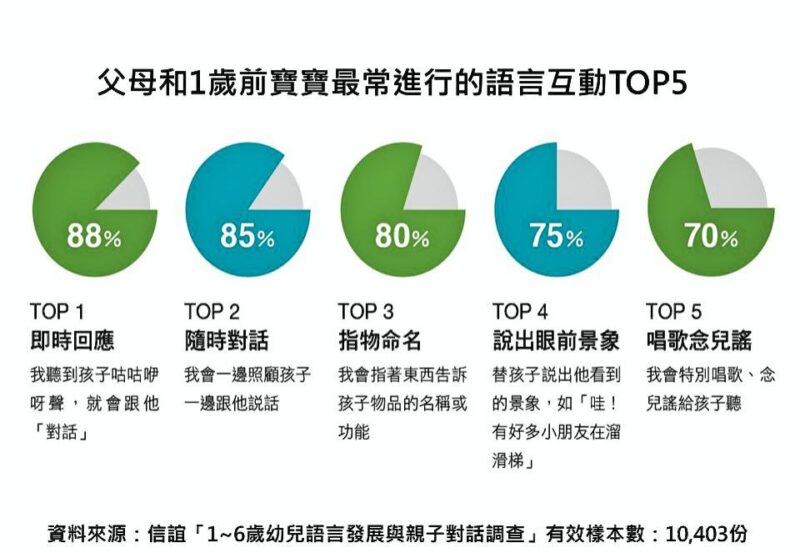

父母及照顧者可透過提供豐富的語言環境、避免過度使用寶寶語、講述簡單故事等方式,促進嬰幼兒語言能力的發展。

所以,台灣嬰幼兒語言發展的正常變異與個別差異主要來自生理(如聽力)、認知及環境因素,早期篩檢與適切介入是關鍵,且每個孩子的語言發展路徑和速度皆有獨特性。