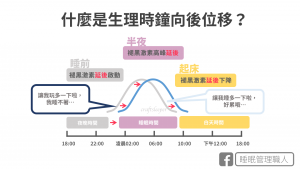

青少年晚睡現象主要源於其生理時鐘(晝夜節律)自然延後的變化,這是青春期身體發育的一部分。具體來說,青少年體內負責調控睡眠的激素——褪黑激素(melatonin)分泌時間點比兒童時期明顯往後推移,導致他們晚上較晚感到睏意,入睡時間自然延後。

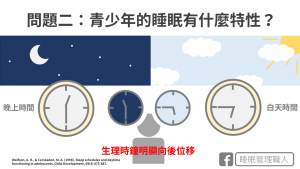

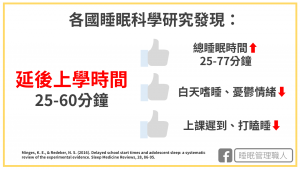

這種生理時鐘的延後現象稱為「睡眠相位延遲(delayed sleep phase)」,使青少年傾向於晚睡晚起,且即使白天需要早起上學,仍難以早睡,造成睡眠不足和白天嗜睡。此外,青少年生理時鐘的週期往往超過24小時,導致每天入睡和起床時間逐漸往後移。

除了生理因素,現代生活習慣如長時間使用手機、平板等電子設備釋放的藍光,也會抑制褪黑激素分泌,進一步加劇晚睡問題。學業壓力、補習和社交活動等也會影響作息,讓青少年更難按時入睡。

青少年生理時鐘的延後與學校早晨固定上課時間不匹配,導致許多青少年晚上難以入睡,早上又難以起床,影響學習表現和身心健康。因此,了解並尊重青少年的生理時鐘特性,並透過調整光照(如早晨曬太陽)、規律作息等方法,有助於改善睡眠品質。

重點整理:

| 項目 | 說明 |

|---|---|

| 生理時鐘變化 | 青少年褪黑激素分泌時間延後,入睡時間自然往後推移 |

| 睡眠相位延遲 | 晚睡晚起的生理節律,週期超過24小時,逐日延後 |

| 影響因素 | 電子螢幕藍光、學業壓力、社交活動等加劇晚睡 |

| 結果 | 睡眠不足、白天嗜睡、學習效率下降 |

| 改善建議 | 早晨適度照光、規律作息、減少夜間藍光暴露 |

這些現象是青少年正常的生理發展過程,非故意熬夜或不自律所致。