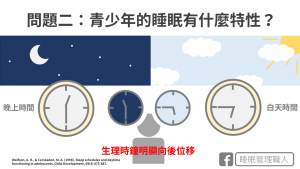

青少年生理時鐘與早起上學的挑戰主要來自於青春期生理時鐘的自然變化,導致他們傾向於晚睡晚起,與學校早起的作息時間產生衝突。

-

生理時鐘後移:隨著青少年進入青春期,生理時鐘會出現明顯的「後移」現象,這意味著他們的身體自然傾向於較晚入睡和較晚起床,俗稱「夜貓子」現象。這是由基因控制的生理機制,經過長期演化形成,與現代社會規定的鐘表時間不完全吻合。

-

睡眠需求不減反增:青少年每天仍需約8.5至9.5小時的睡眠,但由於生理時鐘後移,晚上難以早睡,早上又必須早起上學,導致睡眠時間不足。

-

慢性睡眠剝奪:長期睡眠不足會造成「慢性睡眠剝奪」,影響青少年的學習能力、專注力、情緒穩定及整體健康,甚至可能導致成績下滑和負向情緒增加。

-

學校作息與生理時鐘不合:許多學校仍維持較早的上課時間(如早上7點半至8點),這與青少年的生理時鐘不匹配,造成他們難以充分休息。美國小兒科學會建議中學應延後至上午8點半以後才開始上課,以符合青少年的生理需求。

-

其他影響因素:除了生理時鐘,課業壓力、課後活動、網路與遊戲等也加劇青少年的睡眠不足問題。

所以,青少年因生理時鐘後移而偏好晚睡晚起,與早起上學的時間衝突,導致普遍的睡眠不足和慢性睡眠剝奪,進而影響健康和學習表現。調整學校上課時間、減少課業壓力及改善睡眠環境是緩解這一挑戰的重要方向。

.jpg)