學校活動與晚睡的關聯性

學校活動(如課業、課後補習、社團、才藝班等)與晚睡之間存在明確的關聯,這在台灣青少年族群中尤為明顯。以下從多個面向分析兩者之間的關係:

課業壓力與睡眠時間

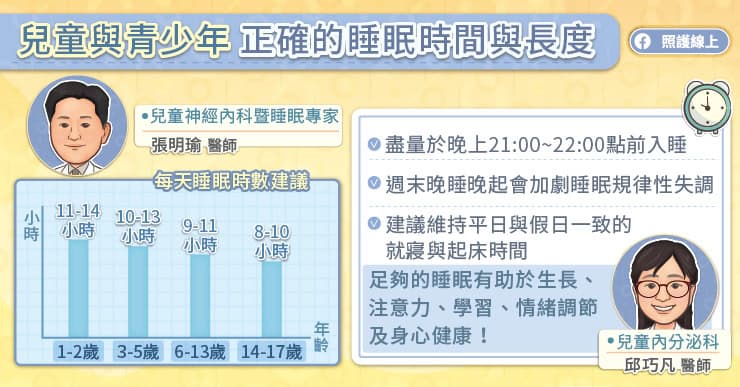

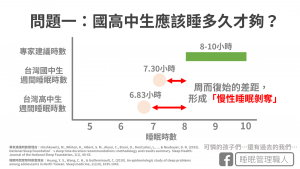

- 課業繁重是導致學生晚睡的主因之一。台灣國高中職生平均晚上11點才入睡,早上6點就要起床,每日睡眠時數僅約6.9小時,遠低於專家建議的8-10小時。

- 課後活動(如補習、才藝班、社團)延長了學生的每日活動時間,壓縮了睡眠時間,導致「慢性睡眠剝奪」現象普遍。

- 睡前複習功課、練才藝等行為,雖然與睡眠品質有正相關(可能反映生活規律),但若時間過晚,仍會導致入睡時間延後。

生活作息與睡眠品質

- 生活規律性對睡眠品質有顯著影響。規律作息、適當睡前儀式(如上廁所、道晚安)有助於提升睡眠品質,減少睡眠問題。

- 父母監督有助於孩子提早入睡、增加夜間睡眠時數。

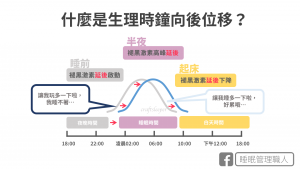

- 睡前使用3C產品(如手機、平板)會因藍光干擾褪黑激素分泌,進一步延遲入睡時間、降低睡眠品質。

學業表現與睡眠的相互影響

- 睡眠不足會降低大腦認知功能、專注力與衝動控制,進而影響學業表現,甚至增加偏差行為風險。

- 睡眠時間過短或不規律與學業成績不佳、情緒困擾(如焦慮、憂鬱)有顯著相關。

- 部分研究指出,對於資優班學生,睡眠時間與學業表現的關聯性可能不如一般生明顯,但這僅限於特定樣本,不具普遍性。

學校作息政策與睡眠改善

- 延後上學時間(如從7:30改為8:15)可讓學生多睡20-30分鐘,且實際入睡時間並未明顯延後,有助於提升白天精神與學業表現。

- 睡眠衛生教育能有效增加學童睡眠時間、改善睡眠品質與情緒管理。

小結

學校活動(尤其是課業與課後安排)直接壓縮了學生的睡眠時間,導致普遍晚睡與睡眠不足。這不僅影響學業表現與身心健康,也與生活作息、家庭監督、3C使用等生活習慣密切相關。調整學校作息、加強睡眠衛生教育、改善家庭生活規律,都是改善學生睡眠問題的可能方向。