失眠的常見原因主要可分為心理因素、生理因素、環境因素及生活習慣等多方面:

-

心理因素:壓力、焦慮、憂鬱、情緒波動(如考試、工作壓力、家庭或人際關係問題)、創傷後壓力症候群等情緒困擾,是導致失眠的主要原因之一。

-

生理因素:包括身體疾病(如疼痛、睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群、週期性肢體抽動症)、生理變化(更年期、懷孕)、藥物副作用、酒精及藥物依賴等。

-

環境因素:噪音、光線過強或過暗、溫度不適(過熱或過冷)、空氣品質不佳、床鋪不舒適等,都會干擾睡眠品質。

-

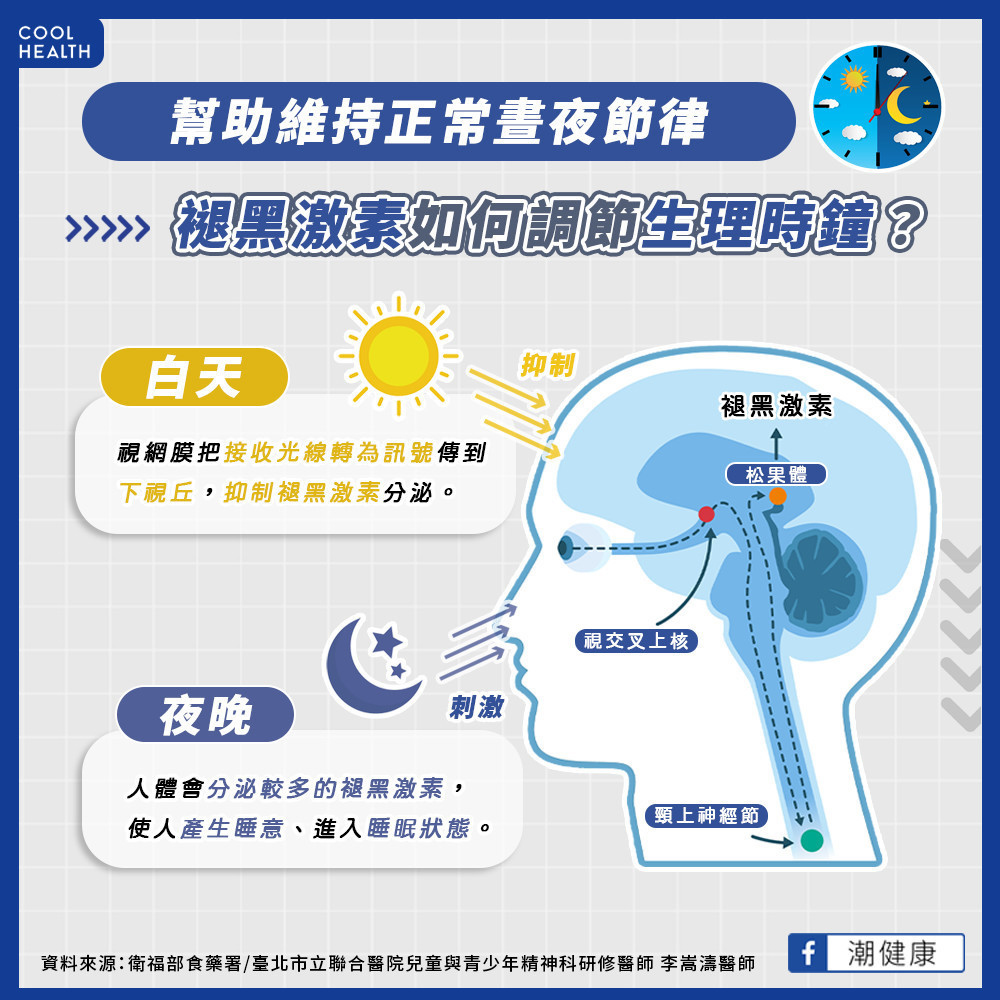

生活習慣:不規律作息(輪班、時差反應、晚睡晚起)、長時間使用電子產品(藍光抑制褪黑激素)、過度午睡、攝取咖啡因、尼古丁、酒精等刺激物,均會影響睡眠。

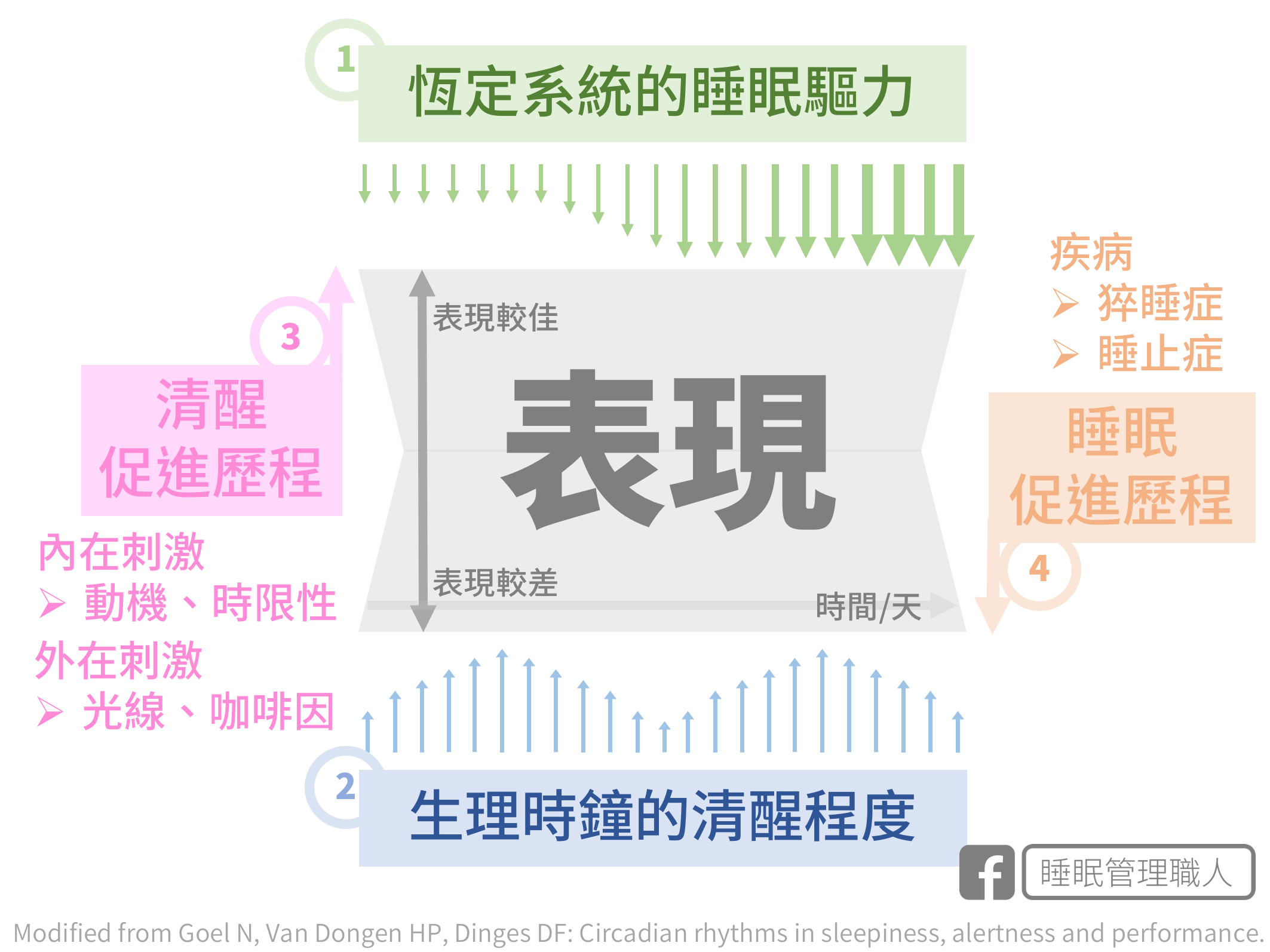

失眠的生理機制解析主要涉及大腦中多個神經化學調節系統的失衡,這些系統協調控制睡眠與覺醒的平衡:

| 調節系統 | 主要信號分子 | 功能說明 | 失衡影響 |

|---|---|---|---|

| 睡眠驅動(睡意壓力) | 腺苷 (Adenosine) | 清醒時間越長,腺苷累積越多,促使產生睡意 | 腺苷受體被阻斷(如咖啡因作用),導致難以入睡 |

| 生理時鐘(節律) | 褪黑激素 (Melatonin) | 夜間分泌增加,調節身體何時該睡覺與醒來 | 作息混亂或光線干擾會影響褪黑激素分泌,導致睡眠時間錯亂 |

| 覺醒維持(促醒) | 正腎上腺素、多巴胺等 | 白天維持警覺與清醒,夜晚過度活躍會阻礙入睡 | 過度興奮、焦慮等使大腦難以放鬆,影響睡眠質量 |

| 睡眠促進(抑制) | GABA、甘胺酸 (Glycine) | 幫助大腦放慢活動,促進深度睡眠 | 抑制系統不足,導致淺眠、多夢、易醒 |

這些神經化學物質的平衡失調,會造成入睡困難、睡眠不穩定或早醒等失眠症狀。

綜合以上,失眠是多因素交互作用的結果,心理壓力、生理疾病、環境干擾及不良生活習慣均可能影響神經化學調節系統,導致睡眠障礙。改善失眠需從調整生活作息、減少壓力、優化睡眠環境及必要時尋求醫療協助入手。