分離焦慮階段的孩子主要行為特徵與心理需求如下:

行為特徵

-

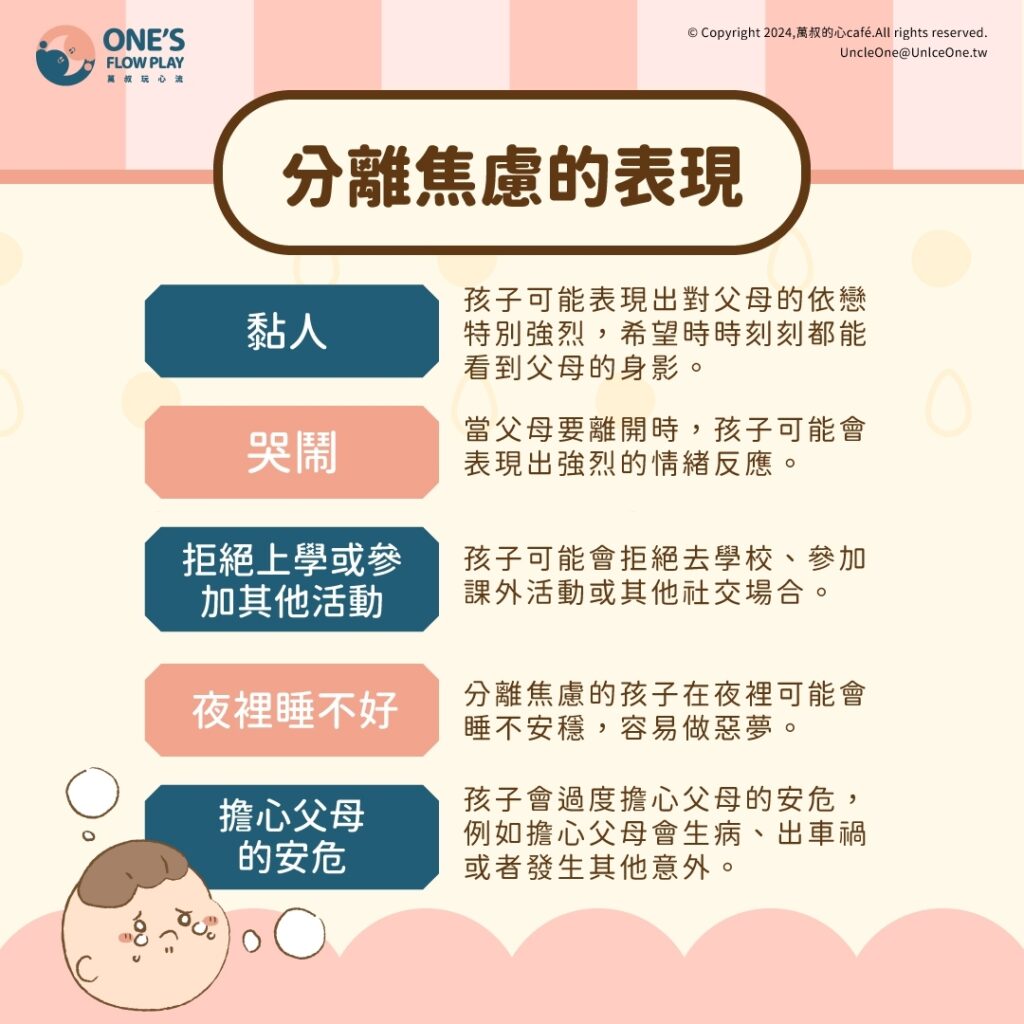

強烈依戀與黏人行為:孩子會緊跟父母,不願離開視線範圍,表現出極度依賴與黏人,這是他們尋求安全感的表現。

-

分離時的情緒困擾:當與依附對象分離或預期分離時,孩子會感到極度不安,可能哭鬧、大叫,甚至出現身體不適(如頭痛、腹痛、嘔吐)。

-

拒絕離開家或去陌生場所:孩子可能拒絕去學校或其他場所,害怕陌生環境,甚至不願單獨待在另一個房間。

-

睡眠困難與噩夢:拒絕在沒有依附對象陪伴下入睡,並可能反覆做與分離相關的噩夢。

-

持續擔心依附對象安全:孩子會擔心父母可能發生意外或自己遭遇危險,如迷路或被綁架。

-

不同年齡階段的分離焦慮特點:

- 8-12個月:開始理解「物體恆存」,出現分離不安。

- 18-24個月:認知語言發展,抗議行為更強烈。

- 5-6歲:入學引發焦慮,多數能適應,少部分發展為分離焦慮症。

- 11-12歲:青春期身份認同與自主性發展帶來新的焦慮。

心理需求

-

安全感的需求:孩子透過與依附對象的親密接觸獲得心理安定,渴望被理解與陪伴。

-

情緒支持與理解:父母或照顧者應表達對孩子情緒的理解與接納,讓孩子感受到被關心與支持。

-

穩定的依附關係:穩固的依附關係有助於孩子逐步適應分離,減輕焦慮。

-

逐步適應與安全過渡:透過循序漸進的分離練習,幫助孩子建立信心,減少恐懼感。

所以,分離焦慮階段的孩子行為表現多為強烈依戀、情緒波動及拒絕分離,心理上主要需求是安全感、情緒支持與穩定的依附關係,父母及照顧者的理解與陪伴是緩解焦慮的關鍵。