計算與監測每日鐵質攝取量主要可從以下兩方面進行:

1. 計算每日鐵質攝取量

-

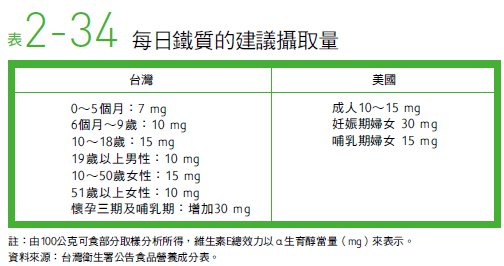

參考建議攝取量:依據不同年齡、性別及生理狀態,鐵質的每日建議攝取量有所不同。例如:

- 成年男性約需12毫克/日

- 18至49歲女性及懷孕初期女性約需18毫克/日

- 懷孕中期女性約需25毫克/日

- 懷孕後期女性約需29毫克/日

- 哺乳期女性約需24毫克/日

- 更年期後女性約需10毫克/日 這些數據來自中國居民膳食營養素參考攝入量2023年版。

-

計算方法:

- 可透過飲食記錄法,將每日攝取的食物種類和份量轉換成鐵含量,再加總得出每日鐵攝取量。

- 參考食品成分表中各種食物的鐵含量,計算總攝取量。

- 需注意鐵質分為血基質鐵(heme iron,主要來自動物性食物)和非血基質鐵(non-heme iron,主要來自植物性食物),前者吸收率較高。

-

鐵需求量的評估:

- 鐵的生理需要量(Estimated Average Requirement, EAR)是維持正常功能與最低鐵儲存所需的平均吸收量,約在10.1~17.4毫克/日之間,依個人狀況而異。

2. 監測鐵質狀況

-

生化指標檢測:

- 血清鐵蛋白(Serum Ferritin):反映體內鐵儲存量,正常值低於15 μg/L可能表示鐵缺乏。

- 可溶性血清轉鐵蛋白受體(sTfR):反映鐵利用狀況。

- 血清鐵與不飽和鐵結合力(UIBC)及總鐵結合力(TIBC):評估鐵的運輸與結合能力。

- C反應蛋白(CRP):用於排除炎症影響鐵指標的干擾。

-

貧血判定標準:

- 血紅素濃度低於特定標準(如男性低於13 g/dL,女性低於12 g/dL)即為貧血,可能與鐵質不足有關。

-

日常監測建議:

- 定期進行血液檢查,特別是易缺鐵族群如兒童、育齡婦女、孕婦等。

- 配合飲食調整,確保鐵質攝取量符合個人需求。

總結

- 計算每日鐵攝取量需依據個人飲食內容,利用食品成分表計算鐵含量,並參考年齡性別的建議攝取量。

- 監測鐵質狀況則透過血清鐵蛋白、血紅素等生化指標檢測,評估體內鐵儲存與利用情況。

- 鐵質攝取與吸收效率會因個人體狀況調節,缺鐵時腸道吸收率會提高,鐵充足時則降低。

這樣的計算與監測方法有助於預防鐵缺乏及相關貧血問題,維持身體健康。