關於性別與「恐龍家長」批評現象的關聯性探討,目前公開資料中並無直接針對性別差異與恐龍家長行為的系統性研究或明確結論,但可從相關文獻與現象中推論與分析如下:

-

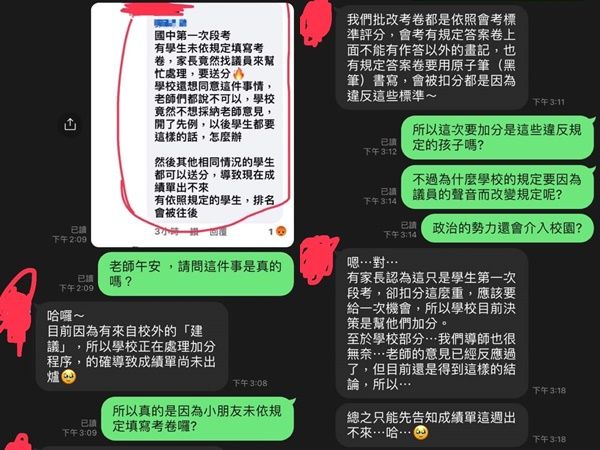

恐龍家長的定義與行為特徵:恐龍家長(又稱怪獸家長)指的是對孩子教育過度干涉、對學校及教師提出不合理要求的家長群體,常以「孩子必須完美無瑕」的心態,對教師及教育現場造成極大壓力。他們通常以自我中心的權威心態看待孩子,忽略孩子的身心狀況,甚至給予負面標籤,造成孩子心理傷害。

-

性別角色與家長行為的可能關聯:雖然現有資料未明確指出男性或女性家長在恐龍家長行為上的差異,但從社會性別角色期待來看,女性家長(尤其母親)在傳統社會中往往被期待承擔更多育兒責任,可能在情感投入與教育干預上更積極;男性家長則可能以權威或經濟支持者角色出現。這種性別角色分工可能影響恐龍家長的表現形式與互動模式。

-

性別議題在教育中的挑戰:在教育現場,涉及性別平等、多元性別及性教育的議題常因家長的反對而受限,這反映出部分家長(可能包含恐龍家長)對於性別多元的接受度低,且容易以傳統性別觀念批評或限制孩子的表達與發展。這種情況下,恐龍家長的過度干涉可能加劇孩子在性別認同與自我表達上的困難。

-

社會文化背景的影響:台灣社會中恐龍家長文化長期存在,家長以自身經驗和權威視角判斷孩子,忽視孩子的多元需求與個別差異,這種現象可能在性別議題上更為明顯,因為性別本身涉及社會期待與文化規範,家長的保守態度容易造成衝突。

綜合以上,性別與恐龍家長批評現象的關聯性主要體現在家長對性別角色期待與性別教育的態度上,恐龍家長的過度干涉和保守觀念可能限制孩子在性別認同和多元發展上的自由,並加劇教育現場的衝突與壓力。未來若有針對性別差異的專門研究,將有助於更深入理解此關聯並提出有效的教育與家庭支持策略。