化療期間營養不良的常見原因

- 癌症本身代謝異常:癌症會釋放毒素,改變患者代謝,導致能量與營養素過度消耗,體重流失。腫瘤細胞會與正常細胞競爭營養,特別是當葡萄糖攝取不足時,蛋白質會被分解作為能量來源,加速肌肉流失。

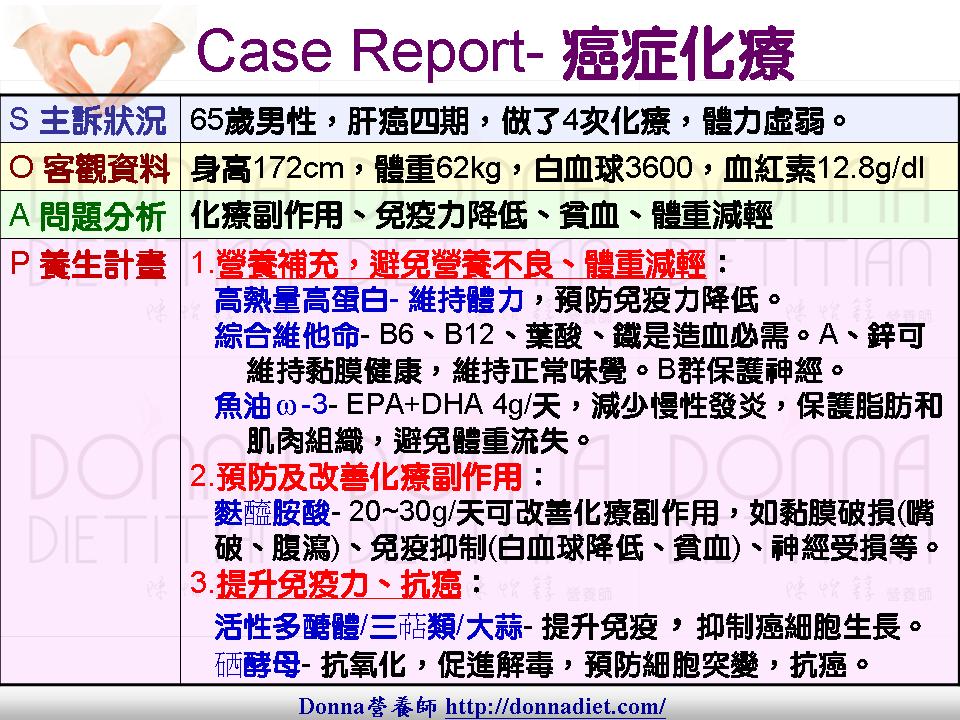

- 治療副作用:化療、放療等治療常引起食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、口腔潰瘍、味覺改變、吞嚥困難等,這些都會直接影響進食量與消化吸收。

- 消化吸收障礙:治療可能導致舌炎、食道炎、胃炎、腸炎,甚至胃潰瘍與小腸損傷,降低消化酵素活性,影響葡萄糖、脂肪、電解質等營養素的吸收。

- 心理與情緒因素:治療期間的壓力、焦慮、憂鬱等情緒問題,也會降低食慾與進食意願。

- 飲食限制與錯誤觀念:部分患者因聽信錯誤資訊,自行限制飲食種類或攝取量,導致營養不均衡與缺乏。

- 感染與發炎:化療藥物可能抑制造血功能,降低免疫力,增加感染風險,而感染與發炎又會進一步加劇營養不良與惡病質。

營養不良的發生機制

- 熱量與蛋白質不足:因進食量減少、消化吸收變差,導致熱量與蛋白質攝取不足,無法滿足身體修復與維持基本代謝的需求。

- 肌肉分解加速:癌症與治療引起的代謝異常,促使肌肉蛋白質分解,造成肌肉萎縮與體重減輕。

- 電解質與維生素缺乏:腹瀉、嘔吐等副作用易導致鈉、鉀、鎂、鈣等電解質失衡,維生素(特別是B群)與礦物質缺乏,影響神經、造血與免疫功能。

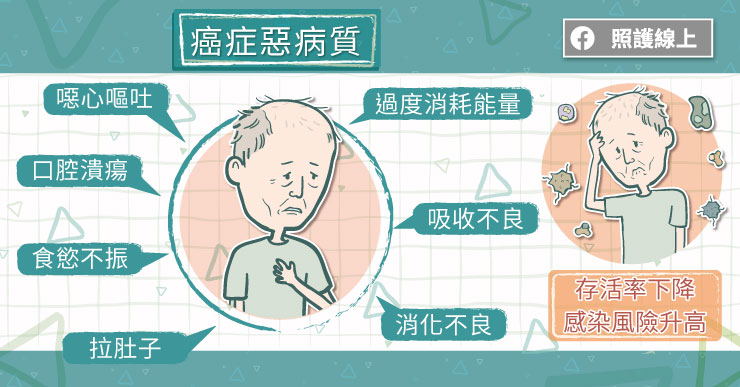

- 惡病質(Cachexia):這是一種複雜的代謝症候群,特徵為持續性體重減輕(尤其是肌肉量)、食慾不振、疲勞,與發炎反應密切相關,進一步惡化營養狀態。

- 免疫功能下降:營養不良會削弱免疫系統,增加感染風險,形成惡性循環,影響治療效果與存活率。

臨床影響

- 體重減輕超過5%即可能降低化療效果,增加藥物毒性,迫使療程中斷,並縮短存活時間。

- 營養狀況較佳的患者,治療耐受性與恢復速度較好,預後也較佳。

小結

化療期間營養不良是多重因素交互作用的結果,包括癌症本身代謝異常、治療副作用、消化吸收障礙、心理因素、感染發炎等。其機制涉及熱量與蛋白質攝取不足、肌肉分解加速、電解質與維生素缺乏、惡病質形成及免疫功能下降。正確的營養支持是維持治療耐受性與改善預後的關鍵。