羊水量不足時,羊膜穿刺的技術困難主要在於羊水量少,增加穿刺時避開胎兒及安全抽取羊水的難度。 這會使得醫師在超音波引導下選擇穿刺點更為困難,且抽取羊水的量可能不足以完成檢驗,增加檢查失敗或重複穿刺的風險。

技術困難與挑戰

- 羊水量少導致穿刺空間狹小:羊膜穿刺需在羊膜腔內抽取約20c.c.羊水,羊水量不足時,穿刺針較難避開胎兒,增加胎兒受傷風險。

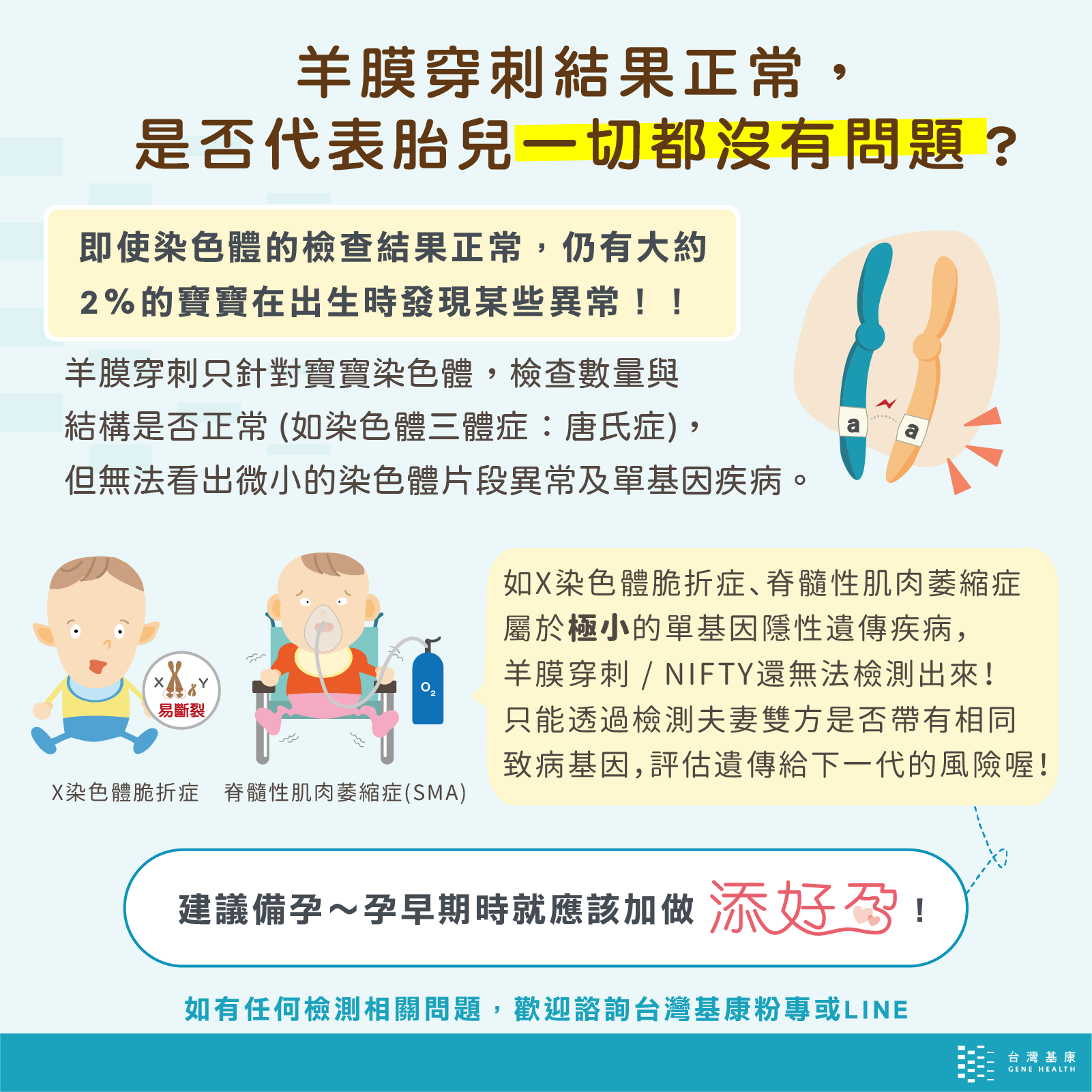

- 抽取羊水量可能不足:懷孕早期或羊水量不足時,抽取的羊水細胞數可能不足,影響染色體或基因檢測的準確性。

- 穿刺時需更精確的超音波引導:醫師必須依靠高解析度超音波,選擇羊水較多且安全的穿刺點,避免胎兒及臍帶。

注意事項

- 術前評估羊水量與胎兒狀況:醫師會先透過超音波評估羊水量及胎兒位置,決定是否適合進行羊膜穿刺,若羊水量過少可能建議延後或改用其他檢查方式。

- 穿刺過程中超音波持續監控:全程超音波引導,確保穿刺針避開胎兒及臍帶,減少穿刺風險。

- 術後密切觀察:羊膜穿刺後需注意有無腹痛、陰道出血或羊水滲漏等併發症,尤其羊水量本來就少的孕婦更需謹慎。

- 避免劇烈活動與提重物:穿刺後當天及一週內避免提重物、劇烈運動及性行為,降低羊膜破裂或感染風險。

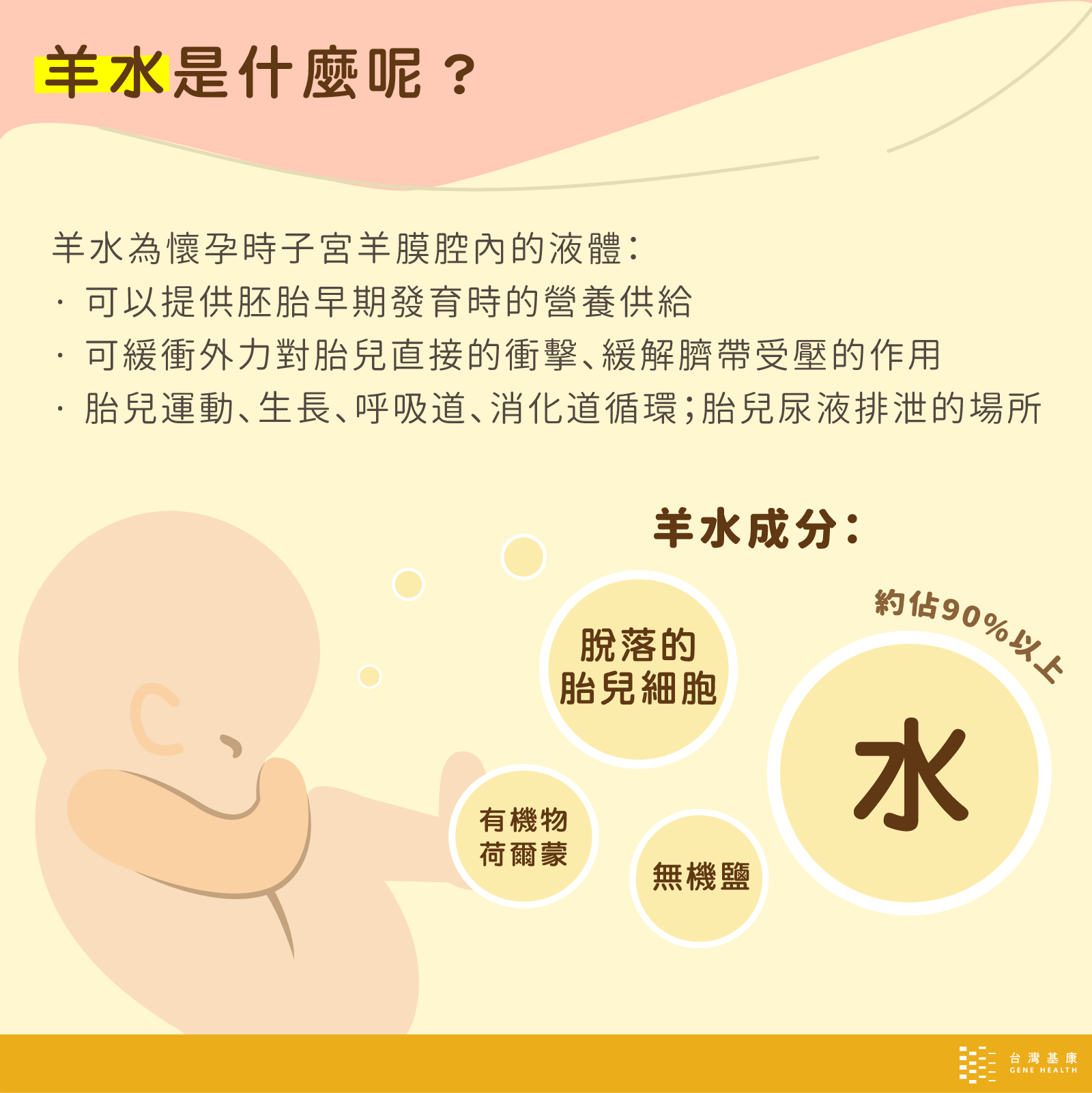

- 補充水分促進羊水回補:羊水是胎兒尿液排出,穿刺後多喝水有助羊水自然補充。

其他補充

- 羊膜穿刺一般建議在16週以上進行,因為此時羊水量較充足,穿刺較安全且檢體足夠。

- 若羊水量嚴重不足,醫師可能會考慮改用絨毛採樣等其他產前診斷方式。

所以,羊水量不足會增加羊膜穿刺的技術難度與風險,需依賴超音波精準引導並做好術前評估與術後照護,確保母胎安全及檢查成功率。