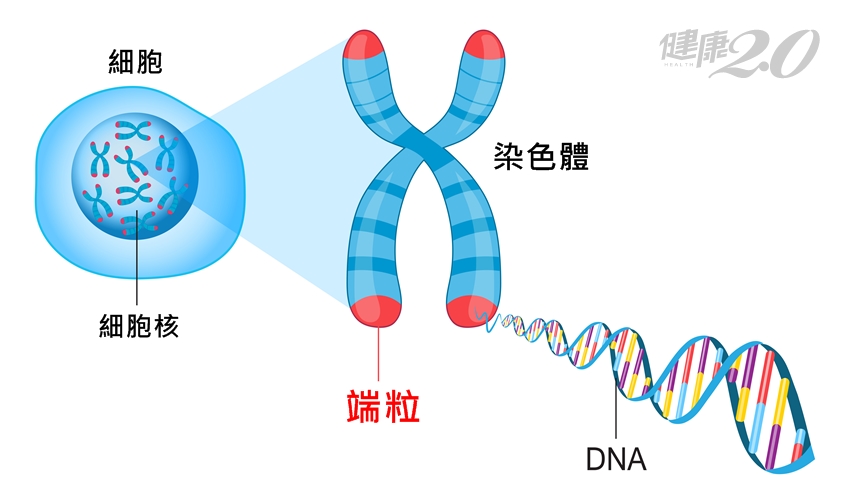

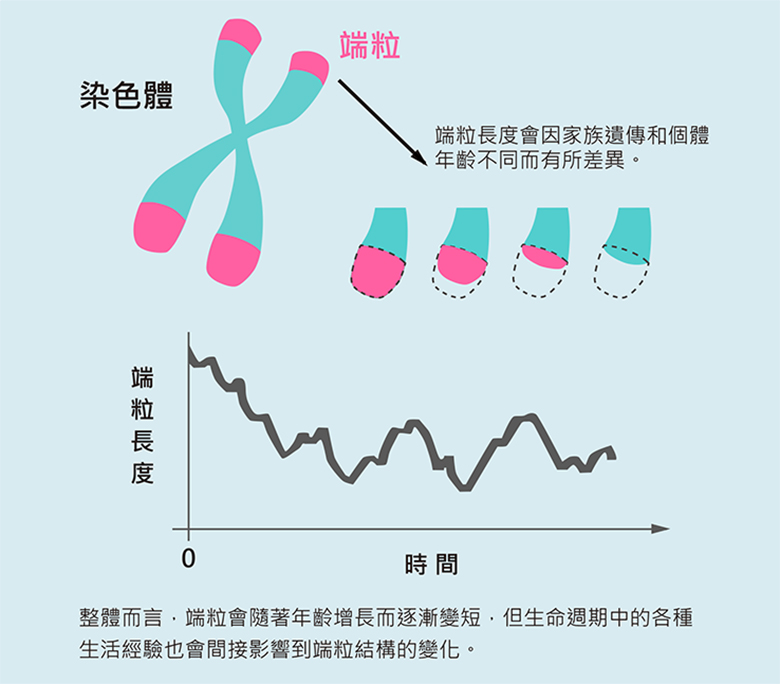

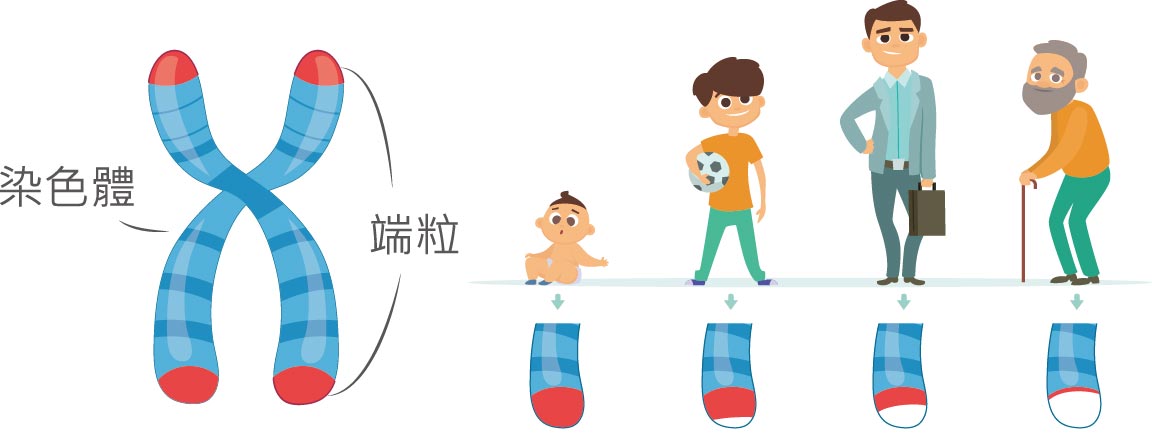

科學研究顯示,晚育與女性長壽之間存在正相關。多項研究發現,女性在33歲以後生最後一胎,成為百歲人瑞的機率較高,這可能與身體修復能力較好有關,也與染色體端粒較長(端粒長度與壽命相關)有關。

具體研究包括:

- 葡萄牙科英布拉大學分析歐盟及英國資料,發現30歲以後生育的女性壽命較長,可能與較高社經地位和較健康生活型態有關。

- 美國波士頓大學醫學院的百歲人瑞研究指出,33歲後生最後一胎的女性成為百歲人瑞的機率是33歲前的兩倍,代表晚育女性身體修復功能較佳。

- 2014年發表於《Menopause》的研究發現,生最後一胎年齡大於33歲的女性,其染色體端粒長度比29歲以下女性長2-3倍,端粒長度與壽命正相關。

- 波士頓大學、哥倫比亞大學與聖路易斯華盛頓大學合作研究也指出,33歲後才生第一胎的女性預期壽命較長,活到95歲的機率更大。

此外,晚育女性通常社經地位較高,收入較好,生活條件較佳,這些社會環境因素也有助於長壽。不過,專家提醒晚育可能伴隨較高的生育風險,應綜合考量生理、心理及社會支持等因素。

所以,晚育女性的長壽現象可能是生理(如端粒長度、身體修復能力)與社會經濟條件共同作用的結果,但晚育並非適合所有人,需依個人狀況決定生育時機。