在臺灣職場中,新型態通訊軟體(如LINE)已深刻影響職場倫理與溝通禮儀的演變。首先,這些通訊軟體的訊息內容具備法律效力,依據臺灣勞動部指導原則及高等法院判決,LINE對話及截圖可作為勞資爭議的合法證據,員工以此提出離職或請假在法律上被承認。因此,職場溝通不再只是口頭或書面形式,數位訊息成為正式溝通紀錄。

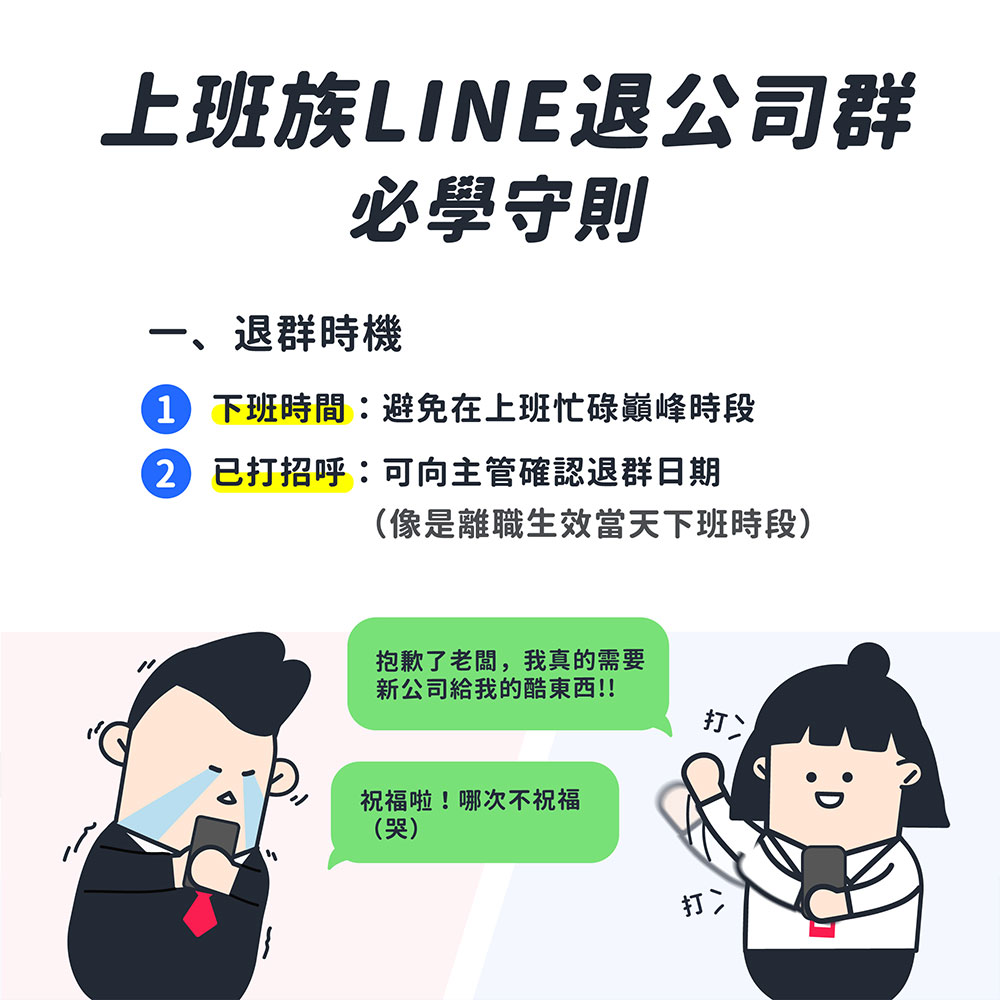

其次,溝通禮儀因職稱與身份而異,主管與高階職位者更注重溝通效率與面子維護,而女性員工則較重視人際關係的維繫,這反映出職場溝通策略的多元化與細膩化。此外,職場上使用LINE請假或通知事項時,雙方對於通訊軟體的角色認知存在差異,若員工僅以留言方式請假而未確保主管已讀,可能造成溝通落差,影響職場倫理與責任感的展現。

再者,通訊軟體的濫用也帶來職場過勞問題,臺灣已有因工作時間外被強制回覆訊息而導致過勞死的案例。法律規定加班須經勞資會議同意並支付加班費,且通訊軟體對話紀錄可作為違法證據,企業應避免在非工作時間強制員工回覆訊息,以保障員工身心健康。

最後,隨著人工智慧與對話型AI(如ChatGPT)逐漸進入職場,相關的文化與倫理議題也開始浮現,包括資料正確性、權力集中、專業服務資格等,這將進一步影響未來職場倫理的發展方向。

所以,臺灣職場倫理因新型態通訊軟體的普及而產生以下演變:

- 數位訊息具法律效力,成為正式溝通紀錄

- 溝通禮儀依職稱與性別有所差異

- 認知差異影響通訊軟體的使用與職場責任感

- 防範通訊軟體濫用導致過勞,保障員工權益

- 人工智慧技術引發新的倫理挑戰

這些變化促使企業與員工必須重新調整溝通方式與職場倫理規範,以適應數位時代的工作環境。