新生兒黃疸主要分為三種類型:生理性黃疸、病理性黃疸,以及哺餵母乳造成的黃疸。

-

生理性黃疸

- 是新生兒常見且正常的生理現象,約有60%的新生兒會出現。

- 通常在出生後2-3天開始出現,3-5天達高峰,約1-2週內自然消退。

- 主要原因是新生兒肝臟尚未完全成熟,無法有效代謝血液中的膽紅素(紅血球分解產生的黃色物質),導致膽紅素暫時累積。

-

病理性黃疸

- 出現時間較早(出生後24小時內)或膽紅素升高速度快、數值過高,持續時間超過2週(早產兒可超過3週)。

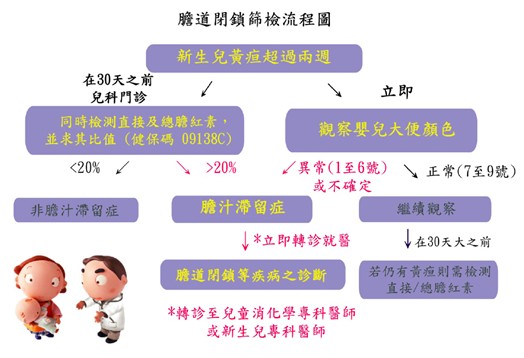

- 常因疾病引起,包括:母嬰ABO或Rh血型不合、新生兒溶血症(如蠶豆症)、生產過程中造成的損傷(頭血腫、骨折)、先天性膽道閉鎖、先天性肝炎、感染(如敗血症、巨細胞病毒感染)等。

- 病理性黃疸需醫療介入,避免嚴重併發症如核黃疸(腦部損傷)。

-

哺餵母乳造成的黃疸

- 分為兩種情況:

a. 母乳量不足型:因奶水攝取不足,導致排泄減少,膽紅素累積。多發生於出生後1-2週內。

b. 母乳成分型:原因尚未完全明確,可能與母乳中特定成分影響膽紅素代謝有關,黃疸可持續2-3個月,但通常不嚴重,不需停止哺乳。

- 分為兩種情況:

此外,還有感染性黃疸(病毒或細菌感染導致肝功能受損)和阻塞性黃疸(如膽道閉鎖引起膽汁排出受阻)等特殊類型,這些多屬病理性黃疸範疇,需及時診治。

所以,新生兒黃疸的成因主要與膽紅素代謝不完全、溶血性疾病、肝膽系統異常及感染等因素有關,分類依發生時間、持續時間及病因不同而異。