觀察孩子發展遲緩的早期徵兆與應對方法如下:

早期徵兆

-

粗動作發展遲緩

- 6-7個月大:無法完全控制頭部。

- 10-11個月大:不會獨坐5-10分鐘。

- 12-13個月大:不會爬行、不會扶著東西站起來。

- 18-21個月大:不會獨立行走。

- 2歲以上:走路姿勢怪異,容易跌倒。

- 4歲以上:不會不扶欄杆自己上樓梯。

- 5歲以上:不會不扶欄杆自己下樓梯或跳下樓梯。

- 6歲以上:不會單腳站立5秒。

-

精細動作發展遲緩

- 4個月大:不會自主抓握並注視手中物品。

- 9-10個月大:不會準確使用拇指與食指抓捏東西。

- 1歲:不會用拇指與食指抓捏東西。

- 2歲:無法堆高三、四塊積木,不會自己拿筆亂畫。

-

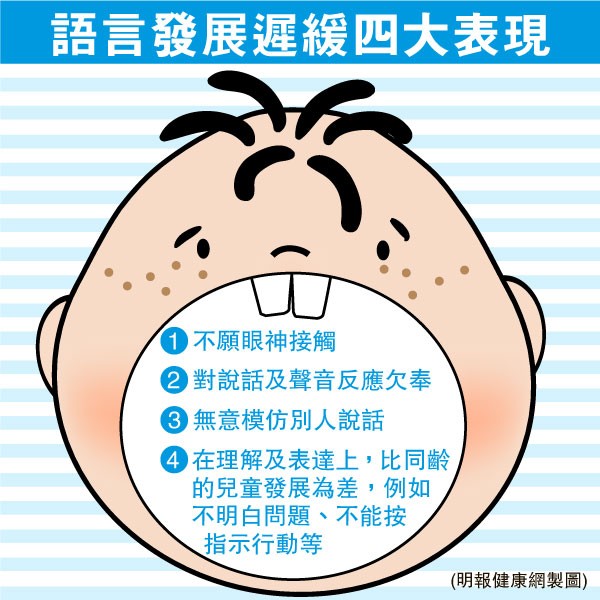

語言發展遲緩

- 對環境聲音缺乏反應。

- 生活中沒有出現溝通行為(如餓了或想要東西不會表示)。

- 似乎聽不懂說話內容。

- 1歲不會發出「爸爸媽媽」聲音,不會模仿簡單聲音。

- 1歲6個月不會有意義地叫爸爸媽媽,不會表達需要。

- 2歲不會說兩個單字合併的句子(如「媽媽抱抱」)。

-

社會性發展遲緩

- 不會模仿拍手、再見等簡單姿勢。

- 不會模仿檢查者動作(如摸鼻子、耳朵)。

- 不會注視檢查者手指指向的目標。

- 疑似自閉症表徵。

應對方法

-

初步觀察與篩查

- 家長或主要照顧者應留意上述發展指標,若有疑慮應儘早尋求專業評估。

-

專業評估

- 由醫療或發展專家進行詳細病史詢問、身體檢查、實驗室檢查(如基因、腦波、影像學檢查)。

- 進行客觀發展評量,包括粗動作、精細動作、語言溝通、認知智力、情緒發展等。

-

個別化療育計劃

- 根據評估結果,制定個別化教育計劃(IEP),包含明確教育目標和干預措施。

- 針對病理性或功能性發展遲緩,進行相應治療與復健(物理治療、職能治療、語言治療等)。

-

持續監測與評估

- 定期隨訪孩子發展狀況,根據需要調整療育計劃,確保療育效果。

-

家庭支持與教育

- 家長應積極參與療育過程,學習相關知識,提供適當的家庭環境與支持,促進孩子發展。

總結: 透過早期觀察孩子在動作、語言、社會互動等方面的發展指標,及時發現發展遲緩的警訊,並配合專業評估與個別化療育計劃,可以有效促進孩子的發展,減少遲緩帶來的影響。