中醫觀點下,產後尿失禁主要與氣虛下陷有密切關係,尤其是脾肺氣虛和腎陽虛兩種證型較為常見。

-

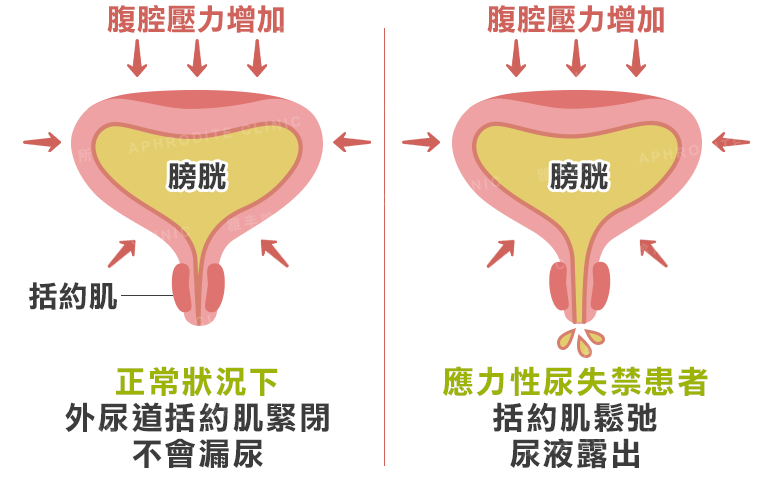

氣虛下陷的機制:孕期因黃體素及鬆弛素作用,骨盆腔韌帶和肌肉變得鬆弛,生產時胎兒壓迫、神經損傷或產程過長等因素,導致骨盆底肌肉和膀胱支持結構受損,造成膀胱失約束功能,尿液在腹壓增加時(如咳嗽、用力)不自主流出,形成壓力性尿失禁。

-

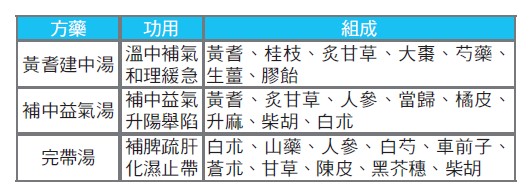

脾肺氣虛型:產婦本身氣虛,加上生產耗氣或失血,肺脾氣虛,不能制約膀胱,導致小便頻數或失禁。症狀包括倦怠乏力、氣短懶言、面色淡、舌淡苔薄白、脈沉弱。中醫治療以補氣固澀為主,強化肌肉力量。

-

腎陽虛型:腎陽不足會導致膀胱功能低下,表現為咳嗽或大笑時漏尿、頻尿、夜尿多、腰膝酸軟、怕冷等症狀。治療重點是固腎縮尿、托氣升陽。

-

脾虛導致肌肉鬆弛下墜:中醫認為脾主肌肉,脾氣不足會使肌肉鬆弛,導致骨盆底肌肉無力,影響排尿功能,產生尿失禁。可透過溫灸百會穴等穴位調理脾氣。

-

三焦氣化失常:三焦為水液運行通道,氣化失常會影響肺脾腎對水液代謝的調節,進一步加重尿失禁。

所以,產後尿失禁在中醫屬於氣虛下陷的表現,主要是脾肺氣虛和腎陽虛導致骨盆底支持力不足,膀胱失約束功能。治療以補氣溫陽、固澀縮泉為主,並配合穴位按摩和強化骨盆底肌肉,促進功能恢復。