異位性皮膚炎的診斷標準主要依據臨床表現,通常採用Hanifin和Rajka提出的標準,需符合至少3項主要條件與3項次要條件。主要條件包括:

- 皮膚搔癢(pruritus)

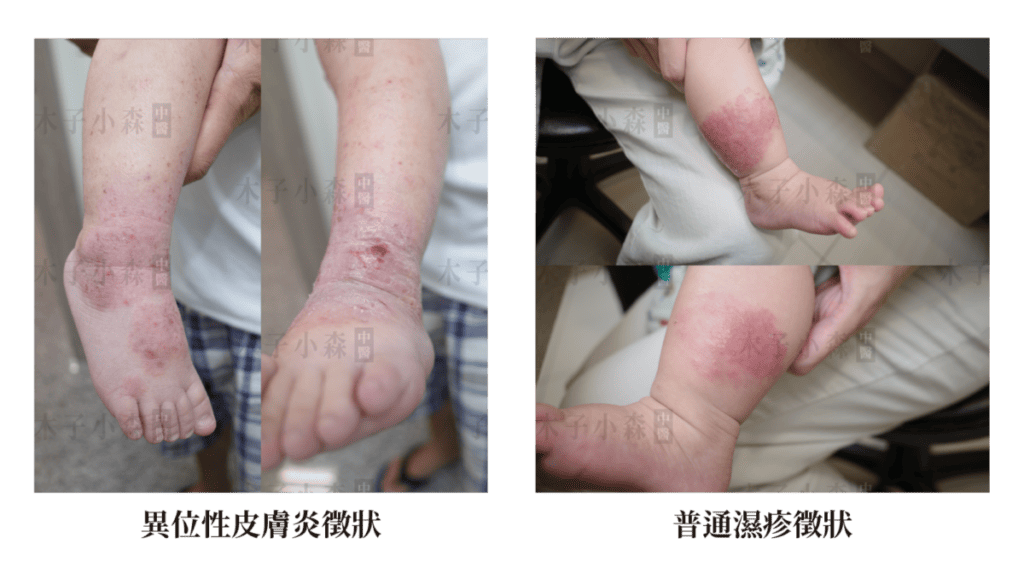

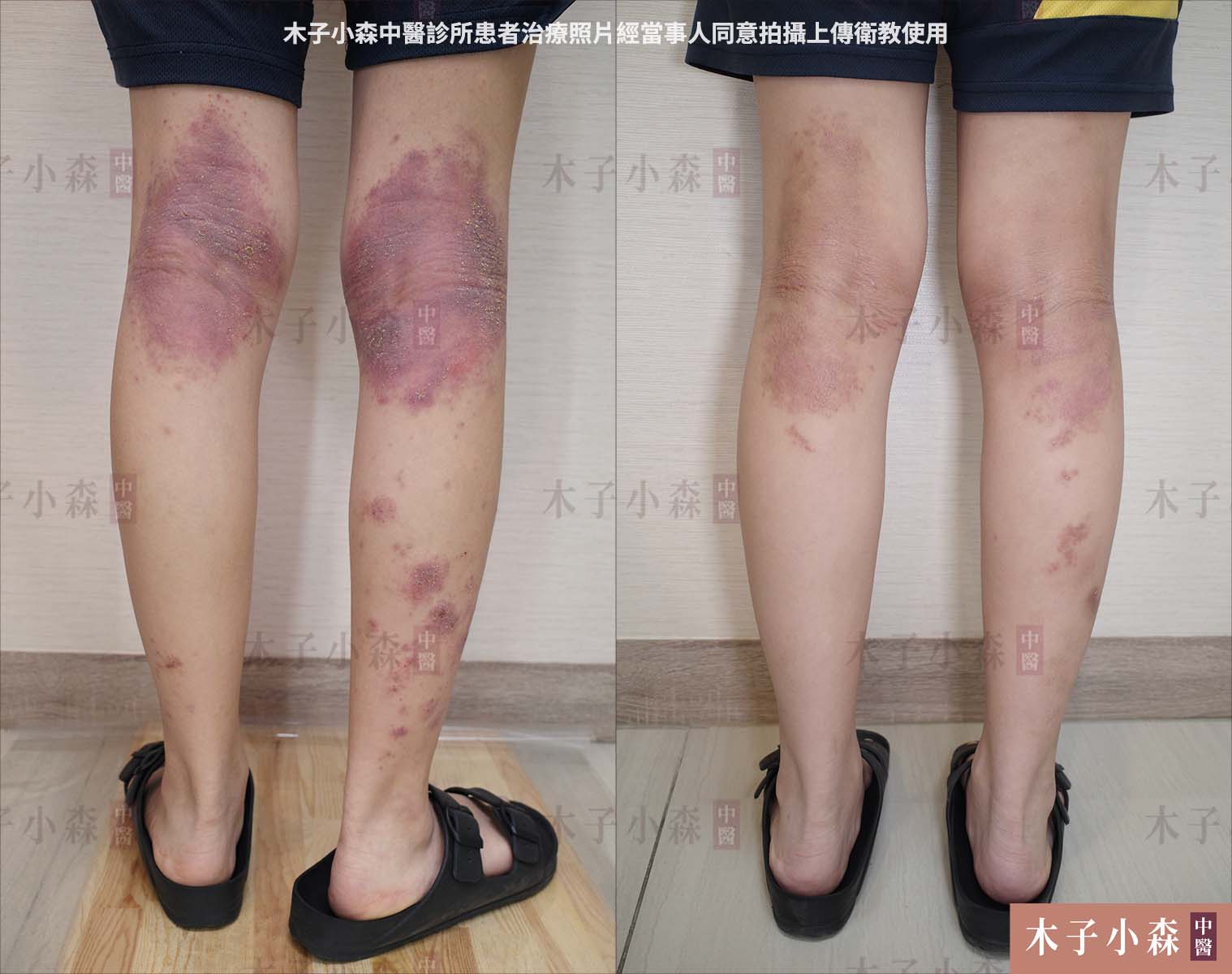

- 典型的皮疹型態與分布(嬰幼兒多見於臉部及身體伸側,成人多見於關節屈側)

- 慢性或反覆發作的皮膚炎

- 個人或家族有異位性體質病史(如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎)

次要條件則包含多種輔助診斷特徵,如皮膚乾燥、眼眶暗沉(Dennie-Morgan現象)、乳頭濕疹、唇炎、白色糠疹、皮膚苔蘚化等。

異位性皮膚炎的病程特徵為慢性且反覆發作,常於嬰兒期或兒童期發病,病情會隨年齡變化,嬰幼兒期多見於臉部及身體伸側,成人則多累及關節屈側皮膚。病程中皮膚屏障功能受損,導致水分流失和免疫系統異常發炎,造成持續搔癢與皮膚炎症,搔抓行為又加重皮膚損傷,形成惡性循環。

總結:

| 項目 | 內容 |

|---|---|

| 主要診斷條件 | 皮膚搔癢、典型皮疹型態與分布、慢性或反覆性皮膚炎、異位性體質病史 |

| 次要診斷條件 | 皮膚乾燥、眼眶暗沉、乳頭濕疹、唇炎、白色糠疹、苔蘚化等 |

| 病程特徵 | 慢性反覆發作,嬰幼兒期多見臉部及伸側,成人多見關節屈側,伴隨皮膚屏障受損與免疫異常 |

診斷需由專業醫師根據病史、家族史及皮膚檢查綜合判斷,無單一檢查可直接確診。

.png)