產後疲憊感的生理成因

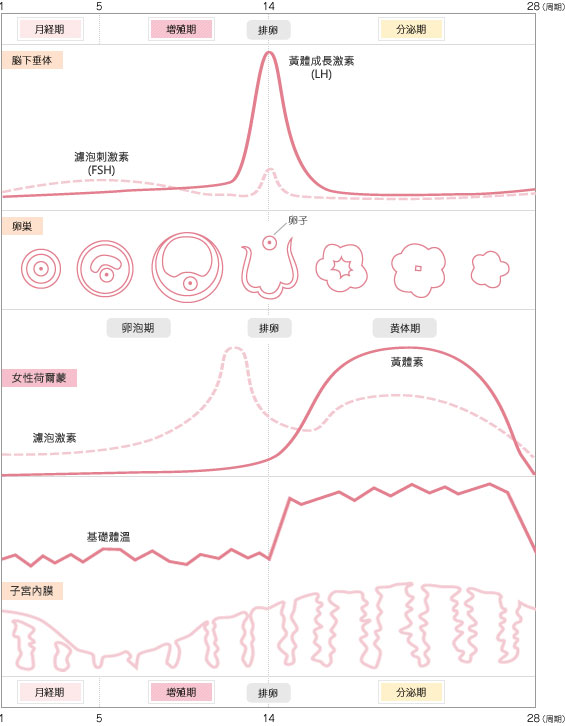

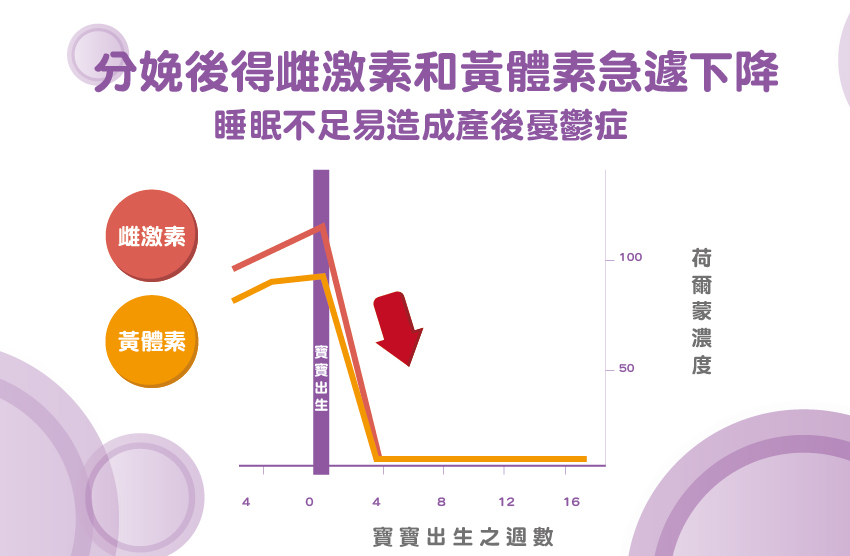

- 荷爾蒙劇烈變化:產後雌激素與黃體素濃度急遽下降,影響神經傳導物質(如血清素),導致情緒低落、易哭、失眠及疲勞感。同時,哺乳期間催乳素(Prolactin)升高,可能進一步影響睡眠品質與情緒穩定。

- 生產體力消耗與身體復原:分娩過程耗費大量體力,產後身體需時間復原,若合併貧血、失血過多、感染或傷口疼痛,會加重疲憊感。高齡、慢性病或體質虛弱者恢復更慢,疲勞感更明顯。

- 營養攝取不足:忙於照顧新生兒可能忽略自身飲食,導致鐵質、維生素B群等重要營養素缺乏,引發貧血與持續疲勞。

- 睡眠中斷與品質下降:新生兒需頻繁餵養,母親睡眠被多次中斷,難以進入深度睡眠,身體無法充分休息。

- 其他生理因素:包括體重減輕、內臟器官位置變化、生產方式差異、傷口癒合狀況等,都可能影響產後疲憊程度。

產後疲憊感的心理成因

- 角色轉換與心理壓力:成為母親需適應新責任,自我期待過高或對母職的焦慮,可能引發壓力與疲勞。身材改變、哺乳困難等也會影響自我形象與情緒。

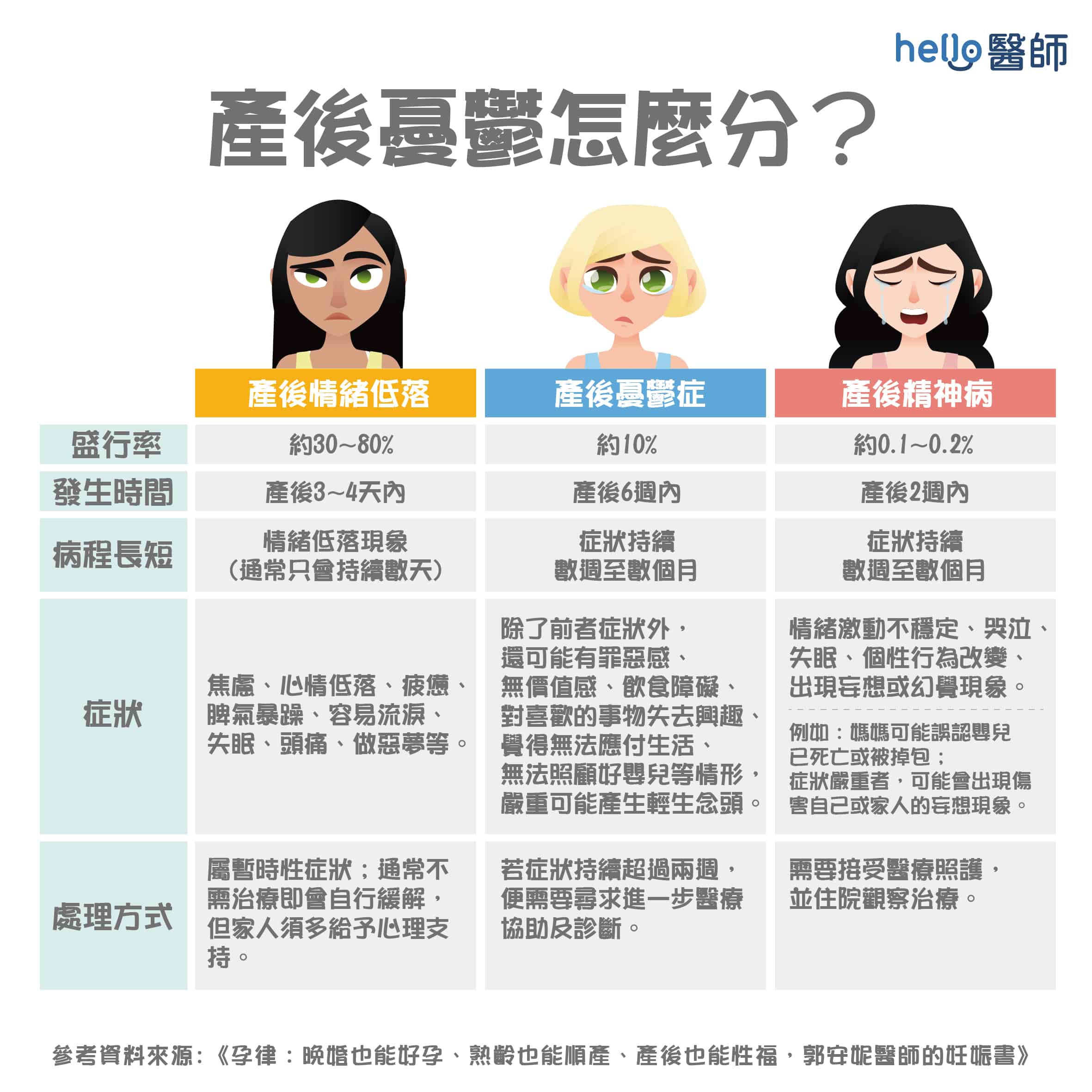

- 情緒波動與憂鬱傾向:產後荷爾蒙變化易導致情緒不穩,若合併憂鬱、焦慮、負向感覺或睡眠困難,疲憊感會加劇。研究顯示,心理自評憂鬱傾向與產後疲倦有中度正相關。

- 缺乏社會支持:家庭支持不足、婚姻關係緊張、經濟壓力或照顧責任分配不均,都會加重心理負擔與疲憊感。

- 長期疲憊與慢性化:若產後疲憊持續超過一個月,可能演變為慢性疲勞,甚至成為產後憂鬱的前兆。

生理與心理因素的交互影響

產後疲憊往往是生理、心理與情境因素(如年齡、胎次、社經地位、家庭支持等)交互作用的結果。例如,睡眠不足與荷爾蒙變化會放大情緒波動,而心理壓力又可能影響食慾與復原速度,形成惡性循環。

小結

產後疲憊感是多重因素交織的結果,包括荷爾蒙劇變、身體復原、營養狀態、睡眠品質等生理層面,以及角色適應、情緒管理、社會支持等心理層面。理解這些成因有助於產婦與家人及早發現問題,並尋求適當支持與醫療協助。