教育經費的公平分配應遵循教育機會均等、補償弱勢、優先補助偏遠及特殊地區等原則,並兼顧社會資源的合理利用以達成教育公平與效率。

具體而言:

-

教育機會均等原則:教育資源應公平分配,確保不同地區、族群的學生都能接受適性教育,避免因家庭社經地位或地理位置造成教育機會不平等。

-

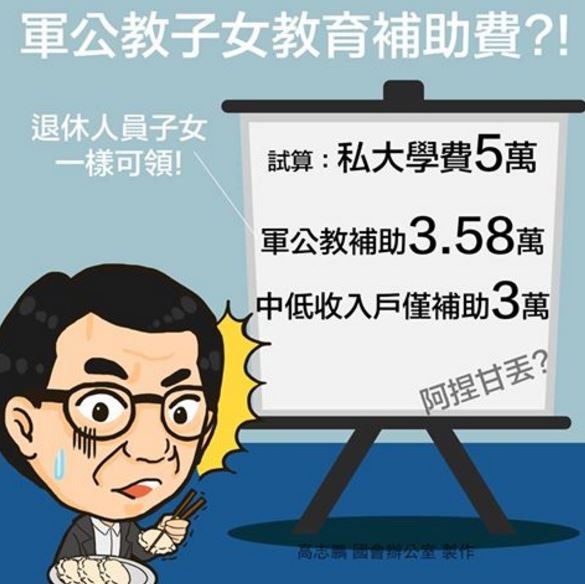

補償原則:對於弱勢族群(如經濟弱勢、身心障礙、原住民、新住民子女等)需額外提供資源補助,以彌補其過去教育資源不足的劣勢。

-

優先補助偏遠及特殊地區:政府應優先將教育經費補助給偏遠或特殊地區,以縮小城鄉教育差距,落實教育公平。

-

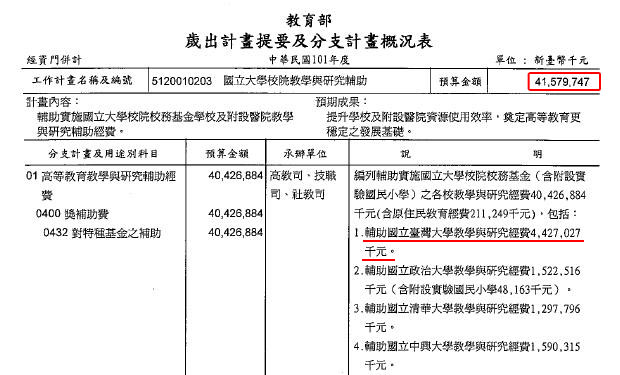

教育經費基準與透明分配:依據《教育經費編列與管理法》,設立教育經費基準委員會,制定教育經費計算基準,並應提升資源分配指標的透明度,讓外界了解分配公平性。

-

社會資源利用原則:在有限資源下,應依教育目標合理分配,兼顧公平與效率,避免浪費,並採彈性化策略,授權地方政府及學校依需求調整經費使用,以提升資源運用效能。

-

管考與績效監督:建立教育資源執行績效監督機制,確保經費合理運用並達成教育公平目標。

綜合以上,教育經費的公平分配不僅是資源量的分配,更需考量不同學生與地區的特殊需求,並透過法律規範與制度設計,確保社會資源能有效且公平地支持教育發展。