學區與學校資源差異對孩子教育的影響主要體現在以下幾個方面:

-

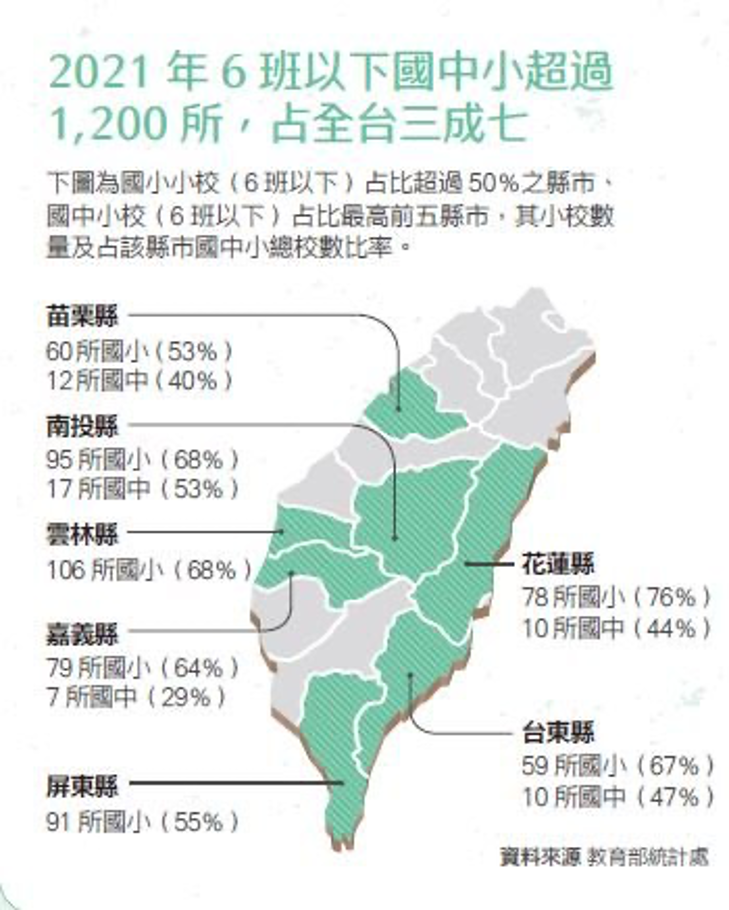

教育資源分配不均:台灣地區存在明顯的城鄉教育資源差距,都會地區學校規模較大且資源豐富,而偏遠地區則多為小班小校,資源相對匱乏。這種資源配置的階層化導致都會地區學生教育成就較高,偏遠地區學生則相對較低。

-

學校規模與教育品質:大校通常能吸引更多資源與師資,但過大也可能帶來管理與教學挑戰;小校則面臨資源不足、師資短缺等問題,且弱勢學生往往集中於小校,形成所謂的「小西瓜學校」,這些學校學生學業成績普遍較落後,經營負擔較重。

-

社經地位與學習成就的連結:學區差異反映出家庭社經地位的差異,低社經地位家庭的學生較多集中於資源較差的學校,這不僅造成學習成就的落差,也加深了教育機會的不平等,甚至引發種族或社會隔離現象。

-

學校氛圍與學習環境:高比例行為偏差學生的學校,學習風氣較差,學生學習動機不足,進一步影響整體學習成效,形成惡性循環。

-

政策與補助措施:政府推動教育優先區(EPA)方案,針對教育資源不足的偏遠或弱勢地區提供額外補助,試圖縮短城鄉教育差距,促進教育公平。

綜合來看,學區與學校資源的差異直接影響孩子的學習環境、教育品質與學習成就,弱勢學區的學生因資源不足及社經背景限制,往往處於不利地位,這也反映出教育公平與社會正義的挑戰。因此,改善教育資源分配、調整學校規模、提升弱勢學校支持,是促進孩子教育機會均等的重要方向。