教育資源不均與階級流動之間存在密切關聯,主要體現在教育機會的差異會影響個人向上社會流動的可能性。

首先,教育資源不均導致不同階級子女接受教育的質量和機會存在差距。以臺灣為例,高等教育擴張雖然讓更多人有機會升學,但優勢階級的子女往往能進入篩選性高、資源充裕的公立大學,並有較大機會繼續攻讀研究所;相對地,中下階級家庭子女多進入學費較高、資源較少的私立學校,形成教育上的「水平分流」,進而複製階級不平等。

其次,家庭背景(包括父母的教育程度、職業地位及經濟收入)是影響教育機會和社會流動的關鍵因素。家庭的社經地位會影響子女的教養方式、學習環境和資源投入,進而影響子女的學習成就和能力發展,最終影響其社會流動的機會。

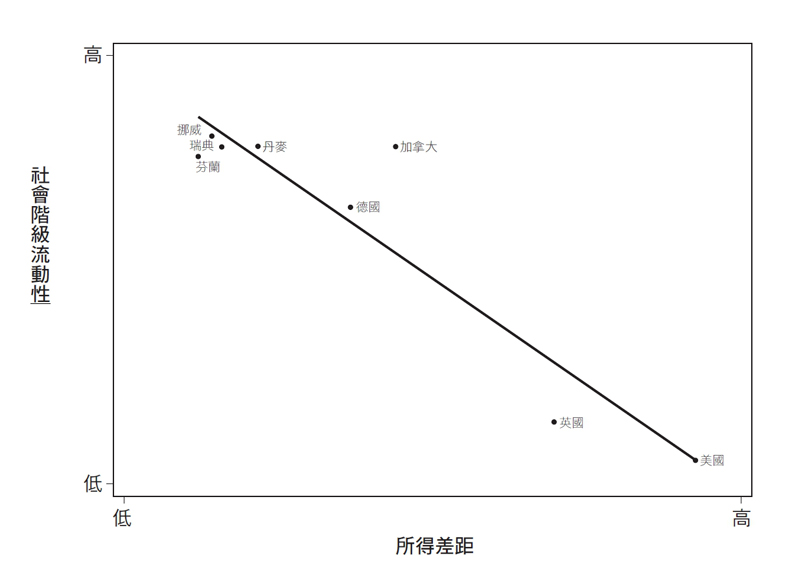

再者,教育被視為促進社會流動的重要機制,理論上透過公平的教育機會,個人能力得以展現,進而改變其社會階層地位。然而,當教育資源分配不均,教育機會不公平時,教育反而可能成為階級再製的工具,使得社會階層流動性降低。

此外,教育資源不均的原因包括地理位置差異、財政投入不均、師資分配不均、家庭經濟條件及文化背景等多重因素,這些因素共同作用,造成教育機會的不平等,進一步影響階級流動。

所以,教育資源不均會加劇階級複製,限制中下階級子女透過教育向上流動的機會,形成社會階層的固化。只有透過改善教育資源的公平分配,才能有效促進社會階級的正常流動。