關於「不婚不生快樂一生」的說法,從社會與心理學的角度來看,研究結果並不完全支持這一觀點,且呈現較為複雜的情況。

社會學與心理學研究發現

-

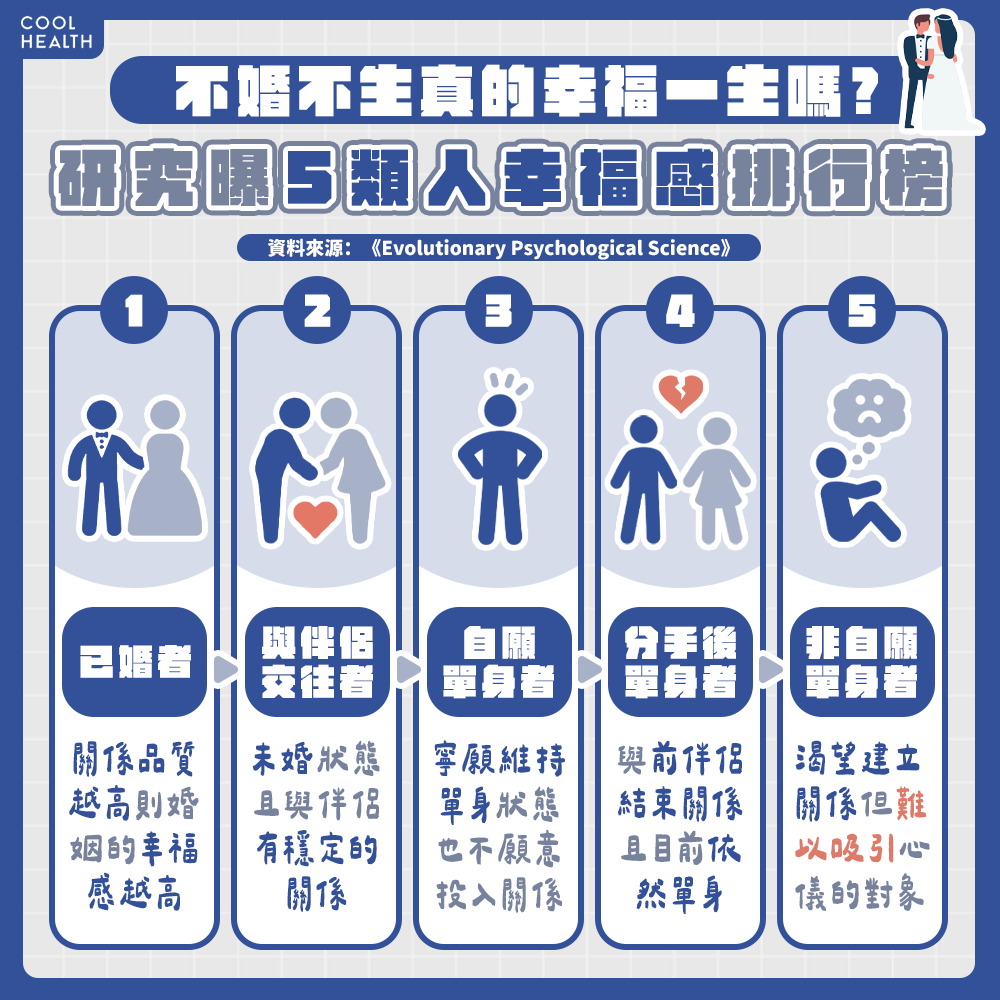

已婚者幸福感較高

一項涵蓋12個國家、6,338名受試者的跨國研究指出,已婚人士的幸福感普遍高於單身者或未婚伴侶,尤其是自願單身者的幸福感優於非自願單身者,而非自願單身者的幸福感最低。這顯示婚姻關係中的良好互動和支持,對幸福感有正面影響。 -

不婚不生者的健康與心理狀態

另一項針對澳洲七十幾歲女性的研究發現,不婚不生的女性在晚年壓力較輕、慢性疾病較少,且心態較為樂觀,社會參與度也較高。這說明不婚不生在某些群體中可能帶來較好的心理健康和生活品質。 -

快樂的持續性問題

多數研究指出,結婚和生育帶來的快樂通常是短暫的,快樂感會在結婚前或生育初期飆升,但這種效應通常維持不到一年。因此,婚姻或生育本身並非持久幸福的唯一來源。 -

關係品質比婚姻狀態更重要

研究強調,幸福感更多取決於關係的品質,而非婚姻狀態本身。良好的伴侶關係能顯著提升幸福感,而關係不佳的婚姻甚至可能比單身更不快樂。 -

不婚不生與憂鬱的關聯

另一項涵蓋7個國家、超過10萬名參與者的研究指出,獨居與憂鬱症狀有一定關聯,尤其在西方國家的男性及高教育程度群體中較為明顯。這暗示不婚不生的生活方式可能伴隨心理健康風險,但也需考慮文化和個人差異。

總結

- 不婚不生並非必然帶來快樂一生,幸福感受到多重因素影響,包括關係品質、個人選擇的自願性、社會支持和心理健康狀況。

- 已婚且關係良好者幸福感較高,但婚姻本身並非幸福的保證。

- 不婚不生者在某些情況下可能享有較低壓力和較好健康,但也可能面臨孤獨和心理挑戰。

- 幸福的關鍵在於個人對生活方式的認同與滿足感,以及良好的社會連結和心理調適。

因此,從社會與心理學角度看,「不婚不生快樂一生」是一種可能的生活選擇,但並非普遍適用的幸福公式,個人幸福感的形成是多元且複雜的。