不婚或晚婚的原因與社會現象主要可從以下幾個面向來分析:

1. 社會文化與價值觀的變遷

- 現代人對婚姻的觀念與過去不同,兩性平權與自由開放的價值觀使得婚姻的必要性受到質疑,部分人甚至選擇不婚。

- 傳統婚姻規範如「男高女低」的觀念、結婚必須傳宗接代的壓力,以及女性對於婚育角色的擔憂,仍然影響部分人對婚姻的態度。

- 家庭背景如父母離婚、單親家庭經驗,會使年輕人對婚姻產生焦慮或低期待,進而延遲或避免結婚。

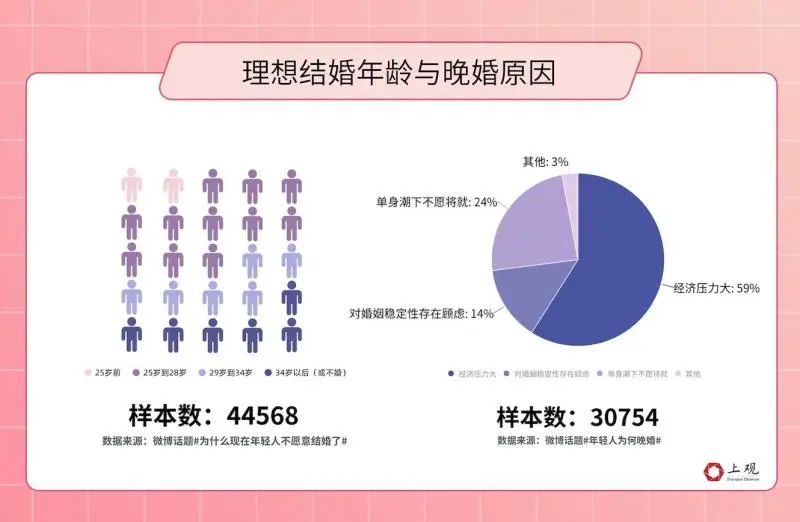

2. 經濟與生活環境因素

- 就業不穩定、房價高昂、生活成本增加,是推遲結婚甚至不婚的主要經濟壓力來源。

- 社會安全網不足、家庭支持系統弱化,也讓年輕人缺乏結婚的安全感。

- 新冠疫情等突發事件亦影響年輕人的婚戀行為。

3. 教育與個人發展

- 高教育程度女性不婚風險相對較低,但她們進入婚姻的年齡普遍較晚,反映出追求個人成長與事業發展的趨勢。

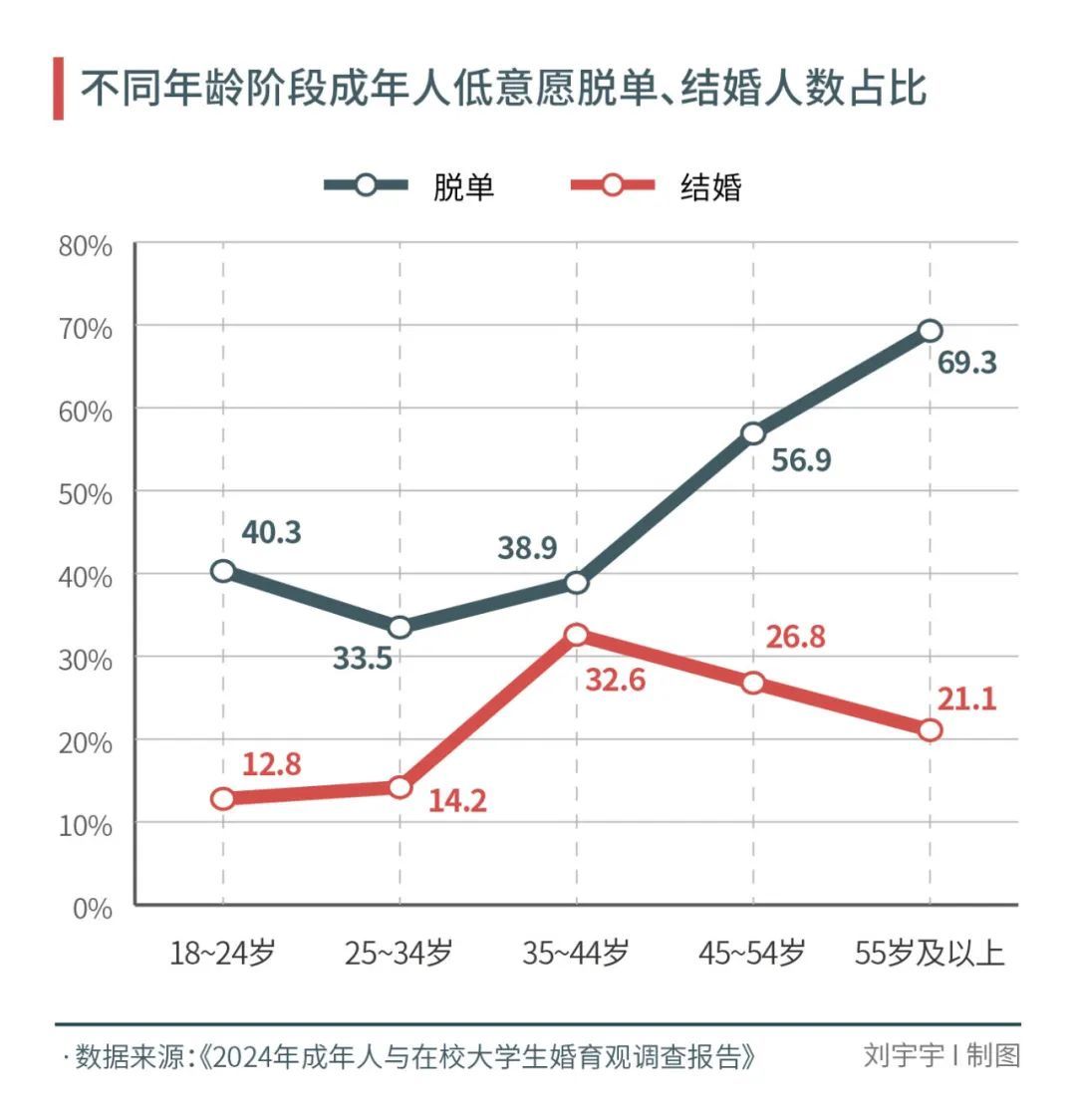

- 對親密關係的承諾焦慮、缺乏生育意願等心理因素,也促使部分人選擇晚婚或不婚。

4. 政策與社會支持不足

- 缺乏有效的未婚媒合機制、青年友善住宅政策,以及不孕協助政策不足,都是影響婚姻決策的因素。

社會現象分析

- 低生育率與人口結構變化:晚婚不婚現象導致生育率下降,進而影響人口結構,造成人口負增長的趨勢。

- 婚姻觀念多元化:社會對婚姻的期待不再單一,更多人接受單身生活或非傳統家庭型態。

- 經濟與社會壓力加劇:經濟負擔成為年輕人婚姻的最大障礙,反映出社會資源分配與生活成本的挑戰。

綜合來看,不婚或晚婚是多重因素交織的結果,涉及文化、經濟、心理與政策等層面,反映出現代社會結構與價值觀的深刻變遷。