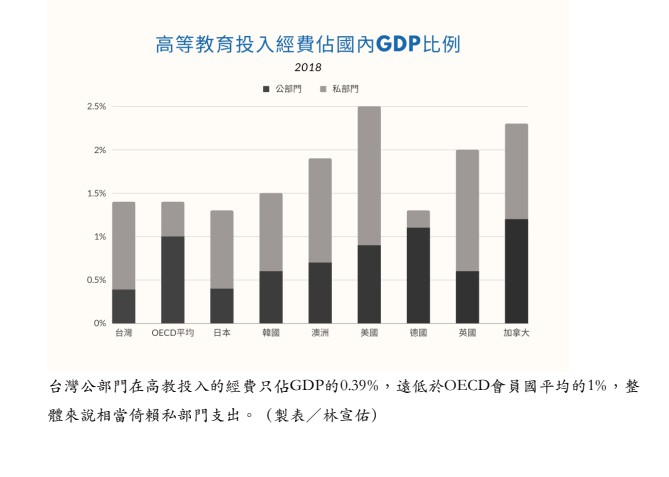

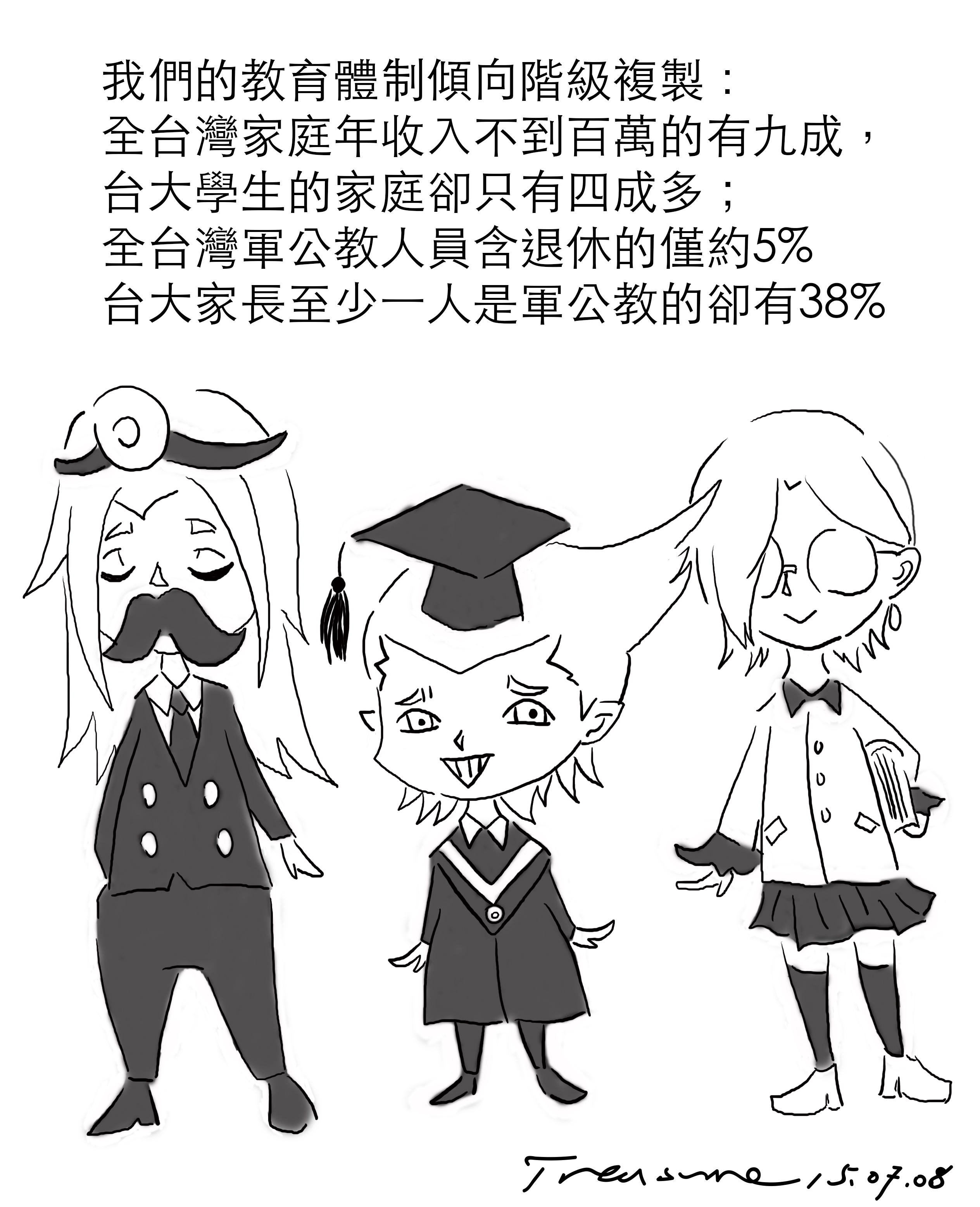

台灣高等教育擴張與階級複製的關係,學術研究指出,高教擴張並未有效促進階級向上流動,反而在結構上維持甚至加深了階級不平等。

根據張宜君與林宗弘於2015年發表的研究《臺灣的高等教育擴張與階級複製:混合效應維續的不平等》,台灣自1996年起大學數量從38所激增至2011年的116所,專科學校改制為技術學院及科技大學,形成高等教育快速擴張的局面。

然而,這波擴張帶來的是大學水平的分化,具體表現為:

- 優勢階級子女多進入篩選性高、教學資源充裕的公立一般大學,並有較高機會繼續攻讀研究所。

- 中下階級子女則較多進入學費較高、教學資源相對不足的私立大學或技職體系,且因經濟壓力(如學貸與打工)影響學業,繼續升學率較低。

這種分化使得高等教育擴張並未打破階級複製的結構,反而以更隱晦的方式延續既有的不平等。

此外,1980年代末至1990年代,台灣高教快速擴充,雖然增加了教育機會,但結構性流動的提升有限,教育擴張未能有效改變階級流動的格局。

所以,台灣高等教育擴張在數量上大幅增加,但因大學間的水平差異與資源分配不均,導致階級複製現象持續存在,優勢階級透過進入優質大學及研究所教育,維持其社會地位,而中下階級則較難突破此結構限制。