階級複製現象指的是社會階層透過家庭、教育、職業等途徑,一代代延續其社會地位與資源的過程,導致社會流動性降低,低階層家庭的子女難以突破原有階級限制,進入更高的社會階層。

歷史背景

階級複製的現象由來已久,早在古代社會就存在。例如封建制度下的貴族階層透過血緣和土地繼承保持其特權地位;近代工業社會中,資本家與工人階級的分化也形成了階級的再生與固化。在台灣,社會學研究中對階級僵化(Class Crystallization)的討論可追溯至1940年代,反映階級結構的穩定與流動性受限的問題。

現代案例

-

家庭中的階級複製

以小明為例,他來自藍領工人家庭,父母收入有限且教育背景不足,無法提供足夠的教育資源和課外活動支持,導致小明在學業和特長發展上受限,難以突破原有階級。 -

職場與文化層面

工人階級在模仿中產階級的生活方式時,常面臨「階級情感政治」的矛盾:既有對上層階級的欣羨,也有來自同儕的批評,這種文化與品味的遊戲反映了階級差異的持續複製。 -

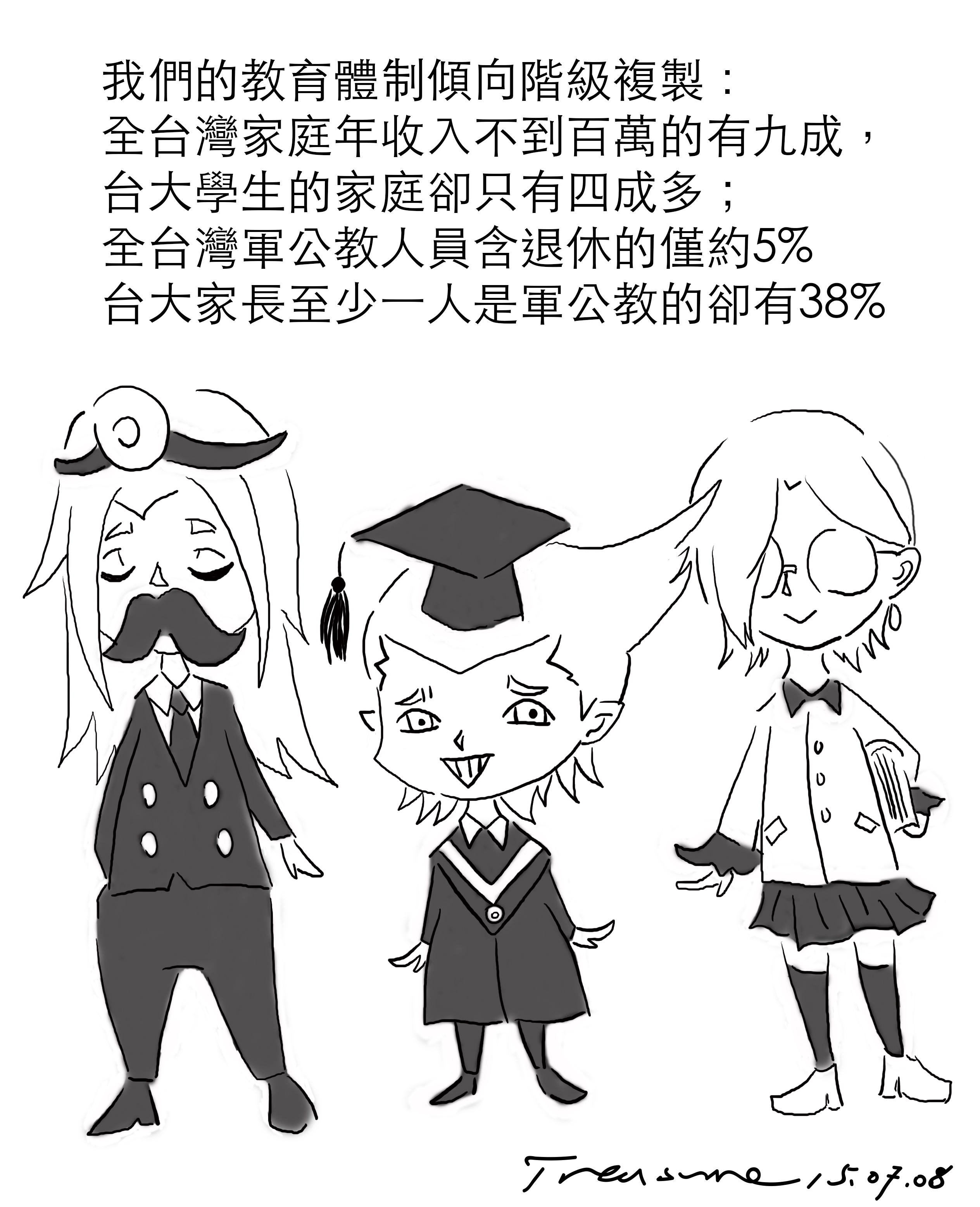

教育擴張與不平等

台灣高等教育的擴張雖然增加了教育機會,但由於資源分配不均,階級複製現象仍然存在,教育成為維持階級不平等的工具。

打破階級複製的策略

- 改善教育體系,確保公平的教育機會

- 推動經濟政策,促進資源公平分配

- 鼓勵社會流動,提供職業培訓與發展機會

- 增強社會意識,倡導多元文化包容性

這些措施有助於減少階級複製的負面影響,促進社會公平與流動性。