擠奶與哺乳時機的生理與行為指標,是母乳哺育過程中極為重要的觀察重點。以下整理相關生理與行為指標,協助母親與照顧者判斷合適的擠奶與哺乳時機。

擠奶時機的生理與行為指標

- 嬰兒無法吸吮或暫時分開時

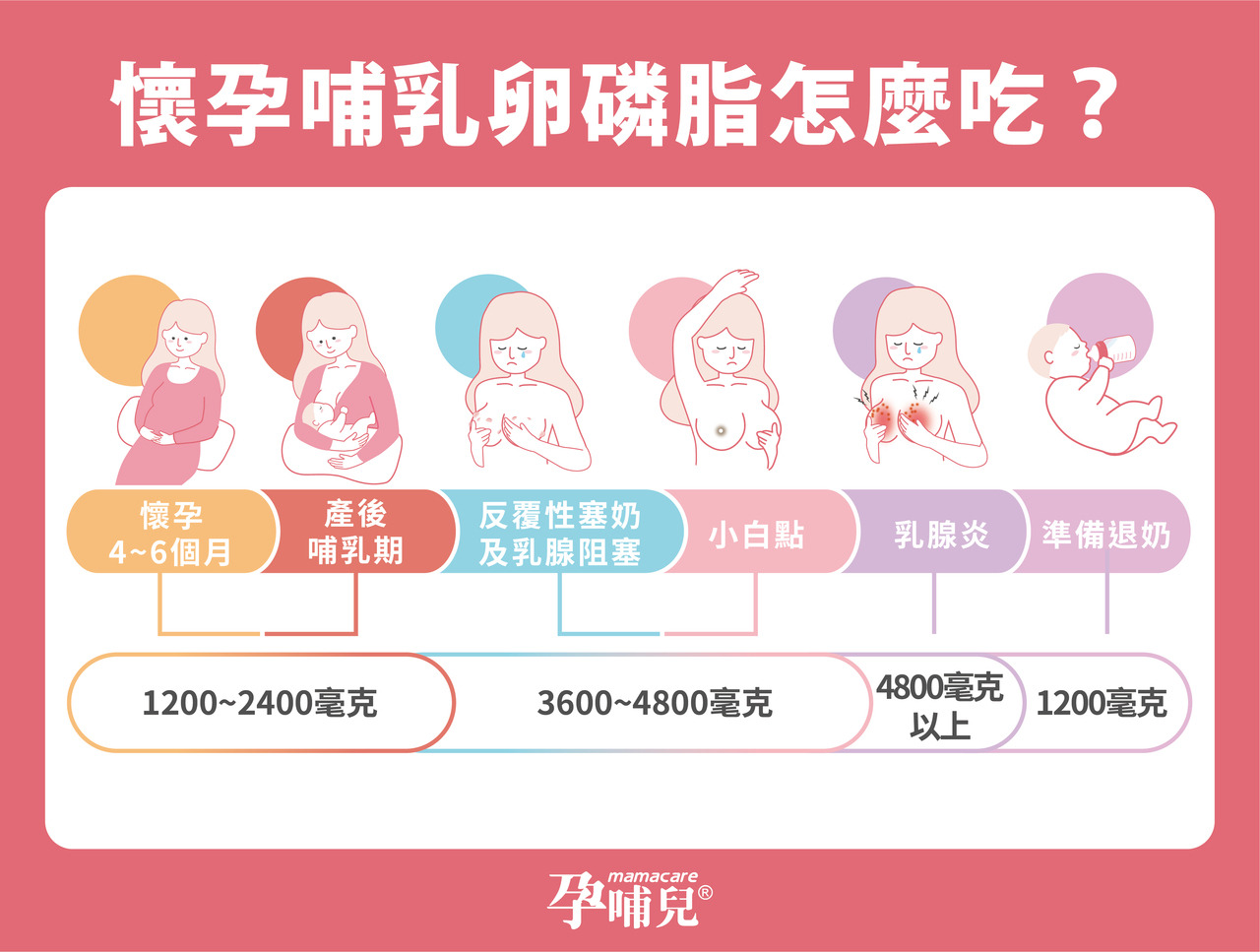

當嬰兒因早產、生病、住院或其他原因無法直接吸吮乳房時,母親應以手擠奶或使用電動擠奶器維持乳汁分泌。 - 乳房腫脹、阻塞或乳頭疼痛時

乳房出現腫脹、乳腺管阻塞、乳頭疼痛或皸裂時,應適時擠奶以紓解不適並預防乳腺炎。 - 刺激與維持乳汁供應

當嬰兒吸吮次數不足、乳汁分泌減少時,可透過擠奶刺激乳房,維持乳汁分泌。 - 幫助嬰兒進食母乳

若嬰兒因含乳困難、吸吮力弱或拒絕乳房,可將擠出的母乳以其他方式餵食。

哺乳時機的生理與行為指標

- 嬰兒出現想吃行為

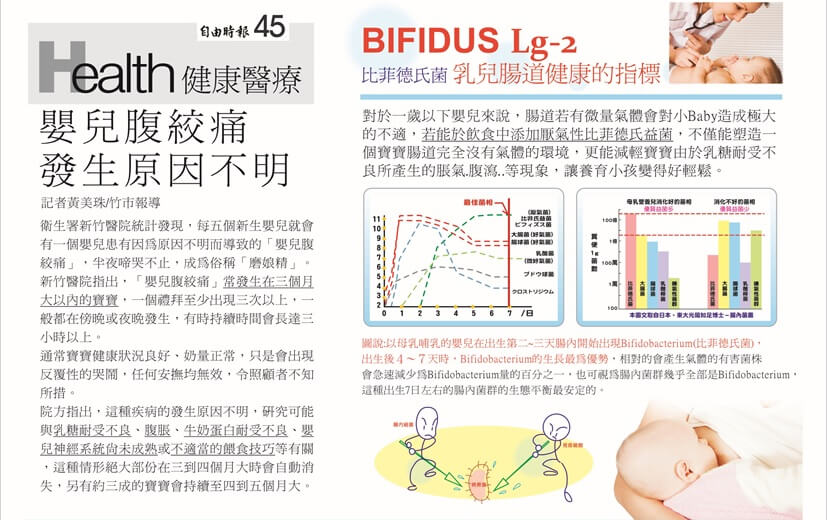

嬰兒表現出尋乳反射、嘴巴張開、頭部轉動、舔嘴唇、手放嘴巴等想吃行為時,應立即哺乳。 - 嬰兒哭鬧、吃奶後仍顯得不滿足

若嬰兒常哭鬧、吃奶時間過長或吃奶後仍顯得不滿足,可能是哺乳時機或方式需要調整。 - 嬰兒體重增加變慢或拒絕吃母乳

嬰兒體重增加變慢、拒絕吃母乳或吃一下就睡,需觀察哺乳時機與含乳姿勢是否正確。 - 乳房脹奶、漏奶或噴奶

乳房出現脹奶、漏奶或噴奶現象,表示乳汁分泌充足,可適時哺乳或擠奶。

擠奶與哺乳的行為促進指標

- 母嬰肌膚接觸

即刻母嬰肌膚接觸可促進催產素分泌,有助於乳汁製造與子宮復舊,並提升母嬰情感連結。 - 母親情緒與環境

正向心理感知、溫暖環境、適當坐姿、陪伴與音樂等,有助於刺激奶陣與排乳反射。 - 母親幸福感與互動

哺乳過程中,母親幸福感提升、產後憂鬱症狀減少、對嬰兒敏感度提高,有助於哺乳成功。

小結

擠奶與哺乳時機的判斷,需綜合嬰兒的生理需求、行為表現與母親的乳房狀況。適時觀察嬰兒想吃行為、乳房脹奶與母親情緒,並在必要時以擠奶維持乳汁分泌,有助於母乳哺育的成功與母嬰健康。