產後媽媽面臨的心理壓力主要來自生理、心理及外在生活多重因素的交織,這些壓力若未獲得適當支持,可能導致產後憂鬱症。

產後憂鬱症的成因與症狀:

- 生理因素:生產後雌激素和甲狀腺激素急劇下降,伴隨新陳代謝及免疫系統變化,容易引發疲勞、情緒波動、失眠、食慾改變等症狀。

- 心理因素:母親身份轉換帶來的自我期待與責任感,與新生兒的磨合過程,以及身材變化引起的不安與自卑,均可能影響情緒與自我評價。

- 外在生活因素:婚姻關係、家庭支持、經濟狀況、照顧責任分擔及職涯規劃等,都可能成為壓力來源。

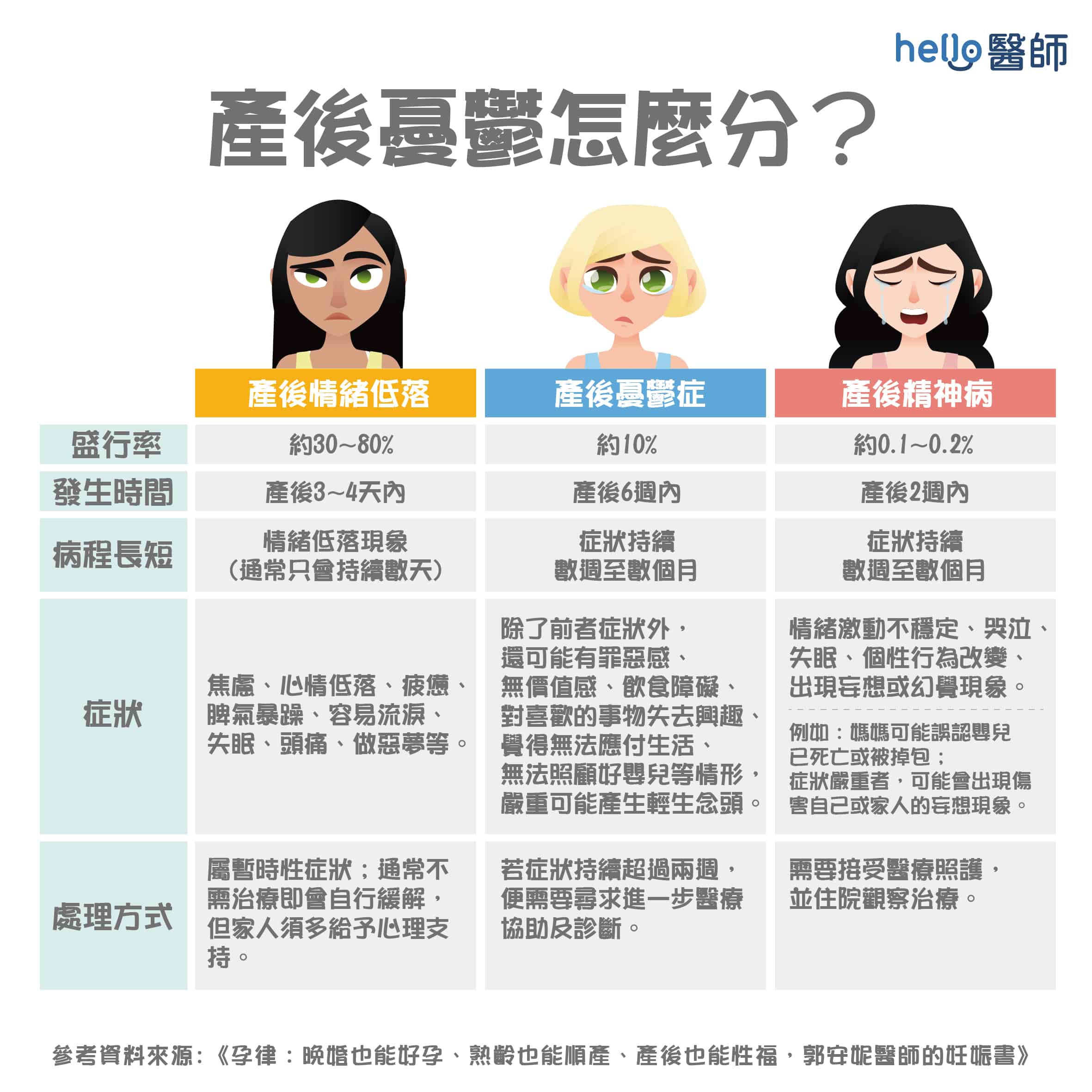

產後憂鬱症常見症狀包括情緒低落、焦慮、過度自責、無力感、失眠、食慾不振或過度進食、記憶力與專注力下降,嚴重時甚至可能出現自殘念頭。

支持系統的重要性:

- 親友的實質支持:除了口頭關心,更應該提供實際幫助,如分擔照顧責任,讓媽媽有時間休息,避免讓關心變成壓力。

- 理解與包容:親友需理解產後媽媽的身心狀況,避免因生活習慣或文化差異產生不友善態度,成為情緒負擔。

- 專業協助:適時尋求心理諮商或醫療幫助,有助於及早發現與治療產後憂鬱症。

所以,「為母則強」不代表媽媽必須獨自承受壓力,建立完善的支持系統,包括家人、朋友及專業資源,是幫助產後媽媽走出心理陰霾、恢復健康的重要關鍵。