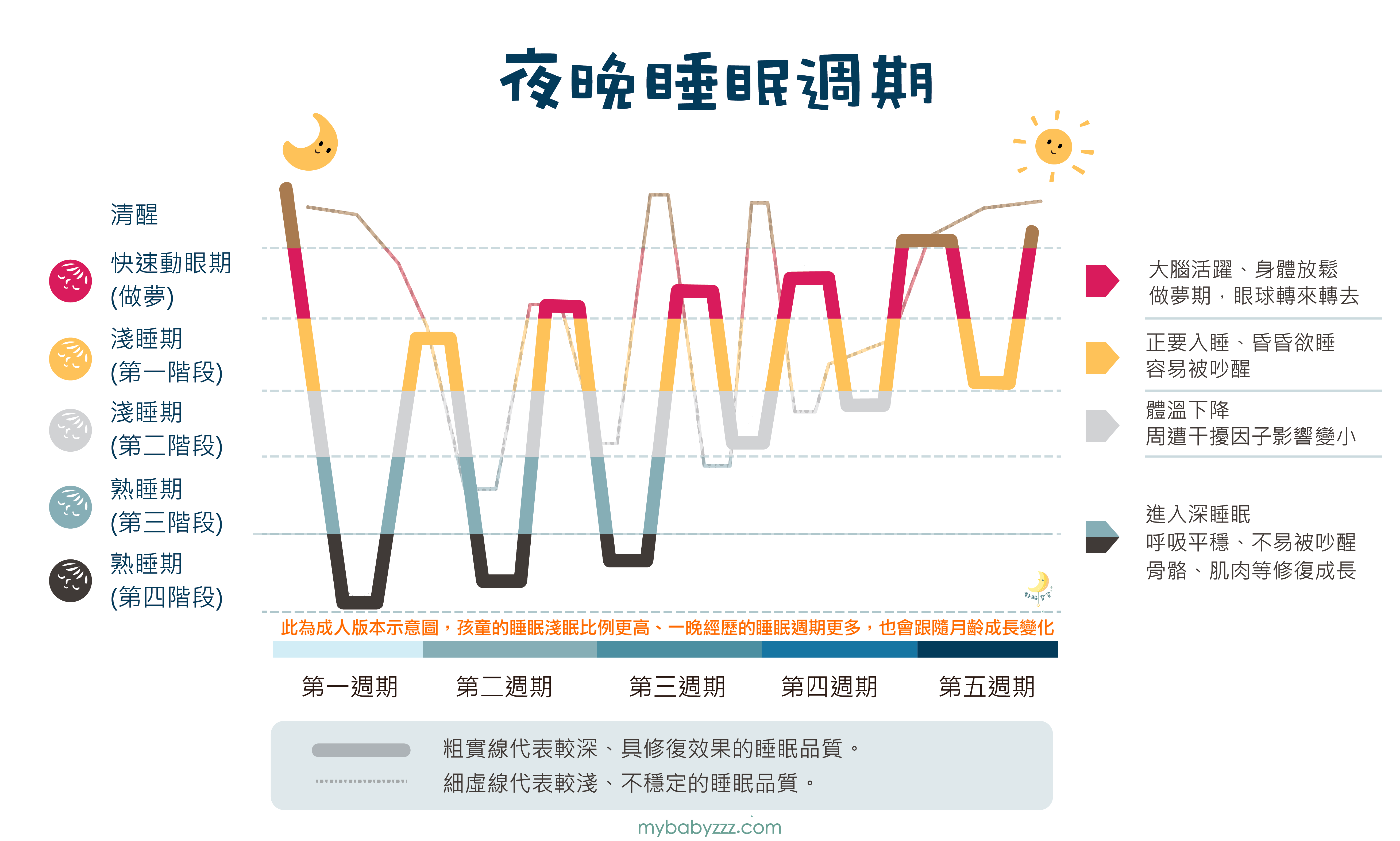

寶寶夜間哭鬧與睡眠週期發展有密切關聯,主要原因在於新生兒和嬰兒的睡眠結構與成人不同,且隨著年齡增長逐漸成熟。

-

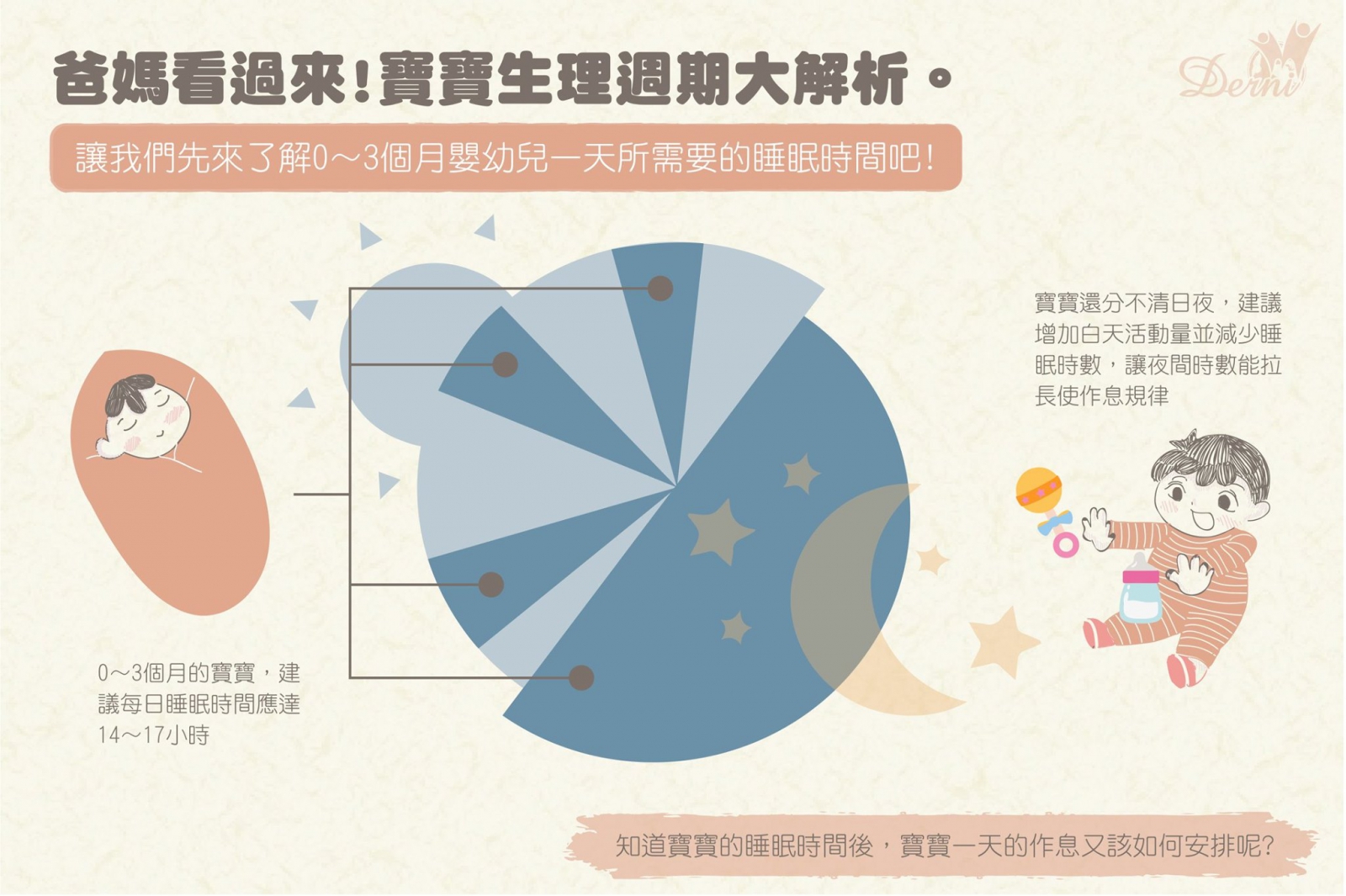

新生兒(0-3個月)睡眠週期以淺睡眠為主,淺睡眠階段較長且頻繁,寶寶容易被外界刺激驚醒,因此常在夜間哭鬧。此時寶寶尚未分泌足夠的褪黑激素,無法有效區分白天與黑夜,睡眠模式不穩定,容易疲倦時用哭泣表達需求。

-

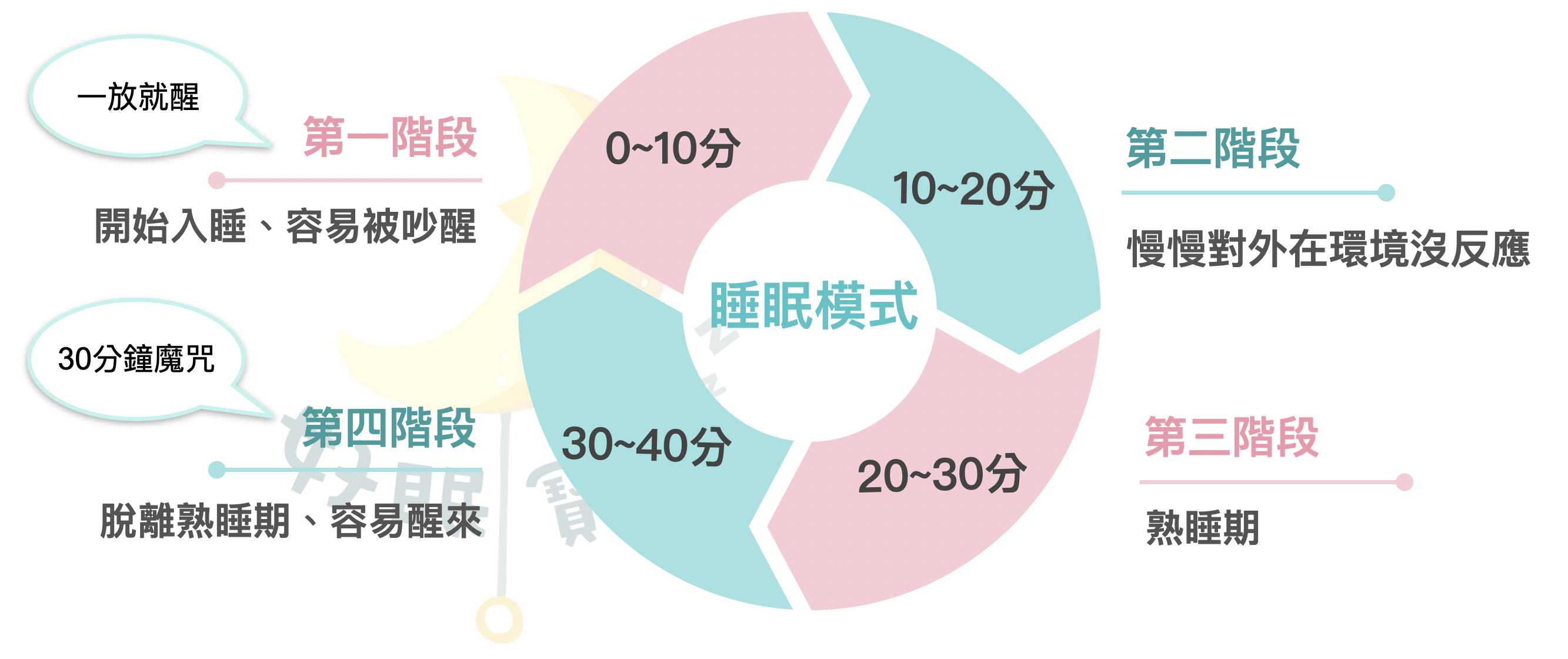

3個月後,寶寶的睡眠週期開始接近成人,包括「入睡期」、「淺睡期」、「熟睡期」和「快速動眼期」四個階段,睡眠週期拉長,夜間連續睡眠時間增加,哭鬧情況會逐漸減少。

-

睡眠週期中熟睡期(慢波睡眠)有助於身體修復與消除疲勞,而淺睡期寶寶較易醒來,尤其夜晚後半段淺睡眠比例增加,可能導致夜醒和哭鬧。

-

寶寶哭鬧往往是因為尚未建立穩定的睡眠節律,家長可透過觀察寶寶的「睡眠暗號」(如打哈欠、眼皮下垂、動作變慢)及避免過度疲勞(如揮動肢體、抓臉、易怒哭鬧)來適時安撫,幫助寶寶進入睡眠。

所以,寶寶夜間哭鬧多與其睡眠週期尚未成熟、淺睡眠比例高及生理節律未建立有關,隨著睡眠週期發展成熟,夜間哭鬧情況會逐漸改善。家長理解寶寶的睡眠週期特性,配合適當的安撫與作息調整,有助於減少夜間哭鬧,促進寶寶良好睡眠。