產後骨質疏鬆症與一般骨質疏鬆症的主要差異在於發生的時機、成因及風險因素:

| 項目 | 產後骨質疏鬆症 | 一般骨質疏鬆症 |

|---|---|---|

| 發生時機 | 主要發生於產後哺乳期間 | 多見於更年期後或老年女性,與年齡及荷爾蒙變化有關 |

| 成因 | 哺乳期間大量鈣質流失(每天約200-400毫克鈣質經由母乳流失),加上雌激素分泌下降,導致骨質快速流失 | 雌激素分泌減少(更年期後)、鈣質攝取不足、骨代謝失衡等因素導致骨質逐漸流失 |

| 骨質流失速度 | 骨量每月流失約1.5-3%,相當於停經後婦女每年骨流失量,流失速度較快 | 骨質流失較緩慢,通常是多年累積的結果 |

| 高風險族群 | 身材嬌小、體重過輕、骨骼纖細、泌乳量大、多胞胎產婦、飲食鈣質不足者較易發生 | 更年期婦女、老年人、缺乏運動、鈣質及維生素D攝取不足者 |

| 臨床症狀 | 背痛、駝背、身高縮短,嚴重者多節脊椎骨折 | 骨折風險增加,尤其是脊椎、髖關節骨折,可能有駝背、疼痛等症狀 |

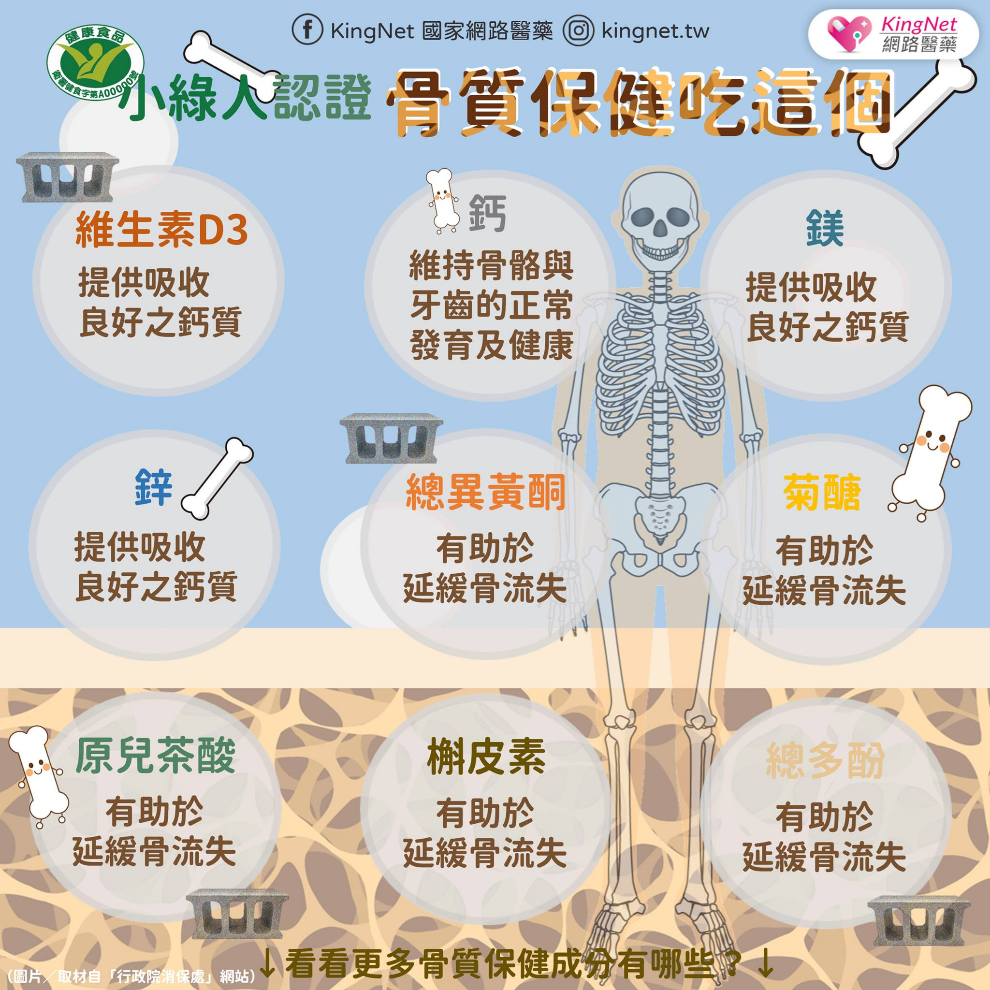

| 預防重點 | 補充足夠鈣質與維生素D,避免哺乳期間過度節食,注意骨質保養 | 長期均衡飲食、適度運動、補充鈣質與維生素D,必要時醫療介入 |

所以,產後骨質疏鬆症是因哺乳期間大量鈣質流失及雌激素下降所致,發生速度快且多見於特定高風險產婦,屬於較少見但急性的骨質疏鬆狀況;而一般骨質疏鬆症則多因年齡及荷爾蒙變化,骨質逐漸流失所致,發生率較高且進展較慢。