脹氣時可按摩的中醫穴位

脹氣是常見的腸胃不適,中醫認為可透過按摩特定穴位來促進腸胃蠕動、幫助排氣、緩解不適。以下整理臨床常用且效果顯著的穴位,並說明其位置、功效與按摩方式。

| 穴位名稱 | 位置 | 功效 | 按摩方式 |

|---|---|---|---|

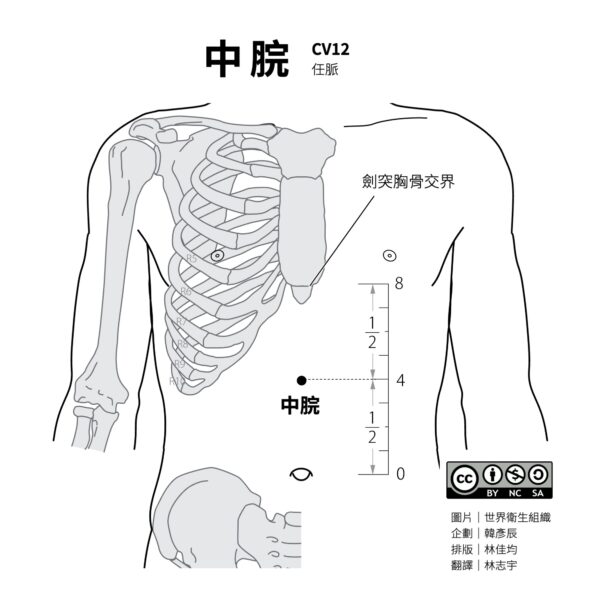

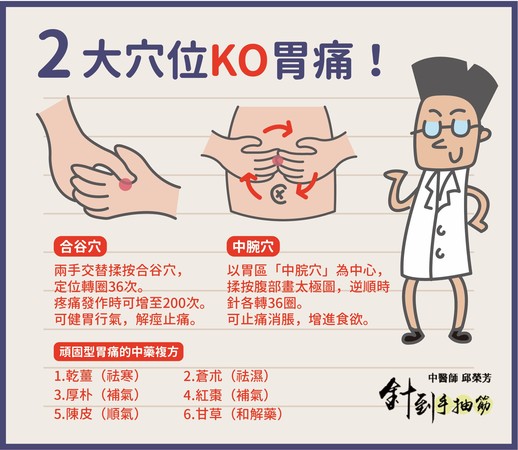

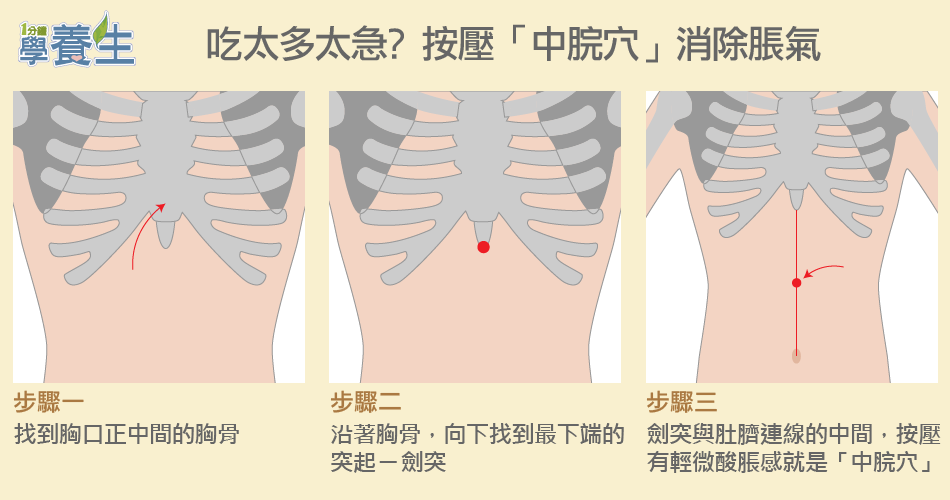

| 中脘穴 | 肚臍正上方約4指幅(約6公分)處 | 調節消化道機能、消除胃凸和胃脹氣、幫助排便、和胃、寬中、消食 | 用食指或拇指按壓約2~3分鐘,力道適中,以微酸脹感為宜 |

| 天樞穴 | 肚臍左右兩側各約2指幅(約3公分)處 | 調節腸道蠕動、幫助排氣、改善腹脹 | 用拇指或食指輕揉按壓,每次5~10分鐘,每天1~2次 |

| 足三里穴 | 膝蓋下方四指幅,脛骨外側凹陷處 | 增強脾胃功能、減少胃腸不適、促進消化 | 用拇指或手指關節按壓,每次5秒後放鬆,重複10次,力道以微酸脹為佳 |

| 內關穴 | 手掌側,手腕橫紋中點往上約3橫指(約5公分)處,兩條大筋中間 | 舒緩脹氣、安神、寬胸理氣,對打嗝、胃脹、胸悶有效 | 用拇指按壓,每次1~3分鐘,力道適中 |

| 太衝穴 | 腳背,第一、二腳趾間交接的凹陷處 | 疏肝理氣、和胃止痛,特別適合壓力大引起的胃脹氣 | 用指尖大力按壓,每次1~3分鐘 |

| 脾俞穴 | 背部第11、12胸椎棘突下,左右側約兩指寬處 | 健脾和胃,改善腹脹、消化不良 | 請他人協助按壓或使用按摩工具,每次5~10分鐘 |

| 梁丘穴 | 膝蓋骨外上角再向上2寸(約3指幅)處 | 通調胃氣、降逆止痛,緩解急性胃痛、胃食道逆流 | 用拇指按壓,每次1~3分鐘 |

| 水分穴 | 肚臍正上方1寸(約1.5公分)處 | 利水消腫,輔助改善腹脹 | 輕揉按壓,每次5~10分鐘 |

| 關元穴 | 肚臍正下方3寸(約4.5公分)處 | 溫補下焦,輔助改善腹脹 | 輕揉按壓,每次5~10分鐘 |

按摩注意事項

- 力道適中:按壓時以微酸脹感為宜,避免過度用力造成皮膚損傷。

- 頻率與時間:每個穴位建議按壓5~10分鐘,每天1~2次。

- 搭配熱敷:若因寒性腹脹(如吃冰後不適),可在按摩中途熱敷腹部,幫助溫通經絡、祛寒除濕。

- 飲食調整:避免產氣食物(如豆類、碳酸飲料),適量補充水分、益生菌、白蘿蔔、芹菜等有助消脹氣的食物。

小結

中醫穴位按摩是緩解脹氣的安全、自然方法,常用穴位包括中脘、天樞、足三里、內關、太衝等,可依個人不適部位選擇適當穴位進行按壓。若脹氣頻繁或伴隨嚴重疼痛、嘔吐等症狀,建議及時就醫,排除其他腸胃疾病。