懷孕初期與中後期安胎藥物的選擇與效果主要依孕期不同而有所區別:

-

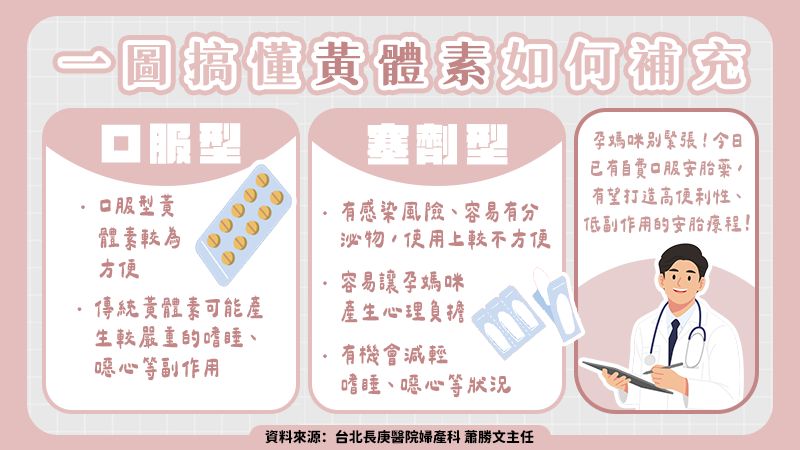

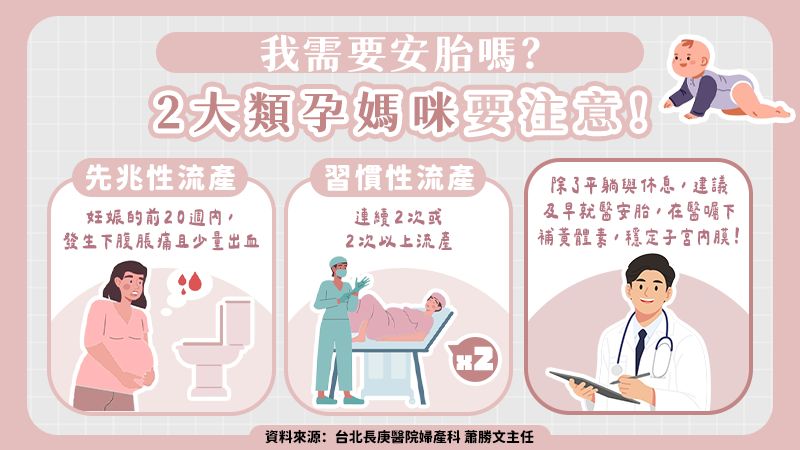

懷孕初期(約0-12週):主要使用黃體素(Progesterone)補充,因為此時胚胎著床尚不穩定,黃體素能幫助子宮內膜維持穩定,降低流產風險。黃體素有口服、陰道塞劑及肌肉注射三種給藥方式,其中陰道塞劑較能減少口服可能出現的頭暈、噁心等副作用,效果也較佳。

-

懷孕中期(約13-27週):多使用鈣離子通道阻斷劑(Calcium-channel Blockers),這類藥物原為降血壓藥,能有效抑制子宮收縮,副作用較小,常用於預防早產。此外,也可使用非類固醇消炎止痛藥吲哚美辛(Indometacin),但吲哚美辛在中後期使用需謹慎,因可能影響胎兒腎臟血流,導致羊水減少。

-

懷孕後期(約28週以後):仍可使用鈣離子通道阻斷劑,但不建議使用吲哚美辛,因後期使用吲哚美辛風險較高。此時胎兒較成熟,安胎治療重點在延緩早產並促進胎肺成熟,必要時會配合臥床及住院觀察。

效果比較:

| 孕期階段 | 主要安胎藥物 | 作用機制 | 常見副作用 | 使用建議與效果 |

|---|---|---|---|---|

| 初期 | 黃體素(口服/塞劑/注射) | 穩定子宮內膜,維持胚胎著床 | 口服可能頭暈、噁心,塞劑副作用較少 | 有助於減少流產風險,效果佳 |

| 中期 | 鈣離子通道阻斷劑、吲哚美辛 | 抑制子宮收縮,防止早產 | 鈣離子阻斷劑副作用較小,吲哚美辛可能影響胎兒腎臟 | 鈣離子阻斷劑效果好,吲哚美辛需謹慎使用 |

| 後期 | 鈣離子通道阻斷劑 | 抑制子宮收縮 | 同中期 | 延緩早產,促進胎肺成熟,避免使用吲哚美辛 |

所以,懷孕初期以黃體素補充為主,重點在穩定胚胎著床;中後期則以抑制子宮收縮的鈣離子通道阻斷劑為主,必要時搭配其他藥物,並配合臥床休息以防早產。不同藥物的副作用與使用時機需由醫師評估決定,避免長期或不當使用造成母胎風險。