安胎藥與安胎針在臨床上的應用主要依孕期與病情而定,醫師通常建議先以休息為主,必要時才使用藥物治療。

-

安胎藥的使用時機與種類:

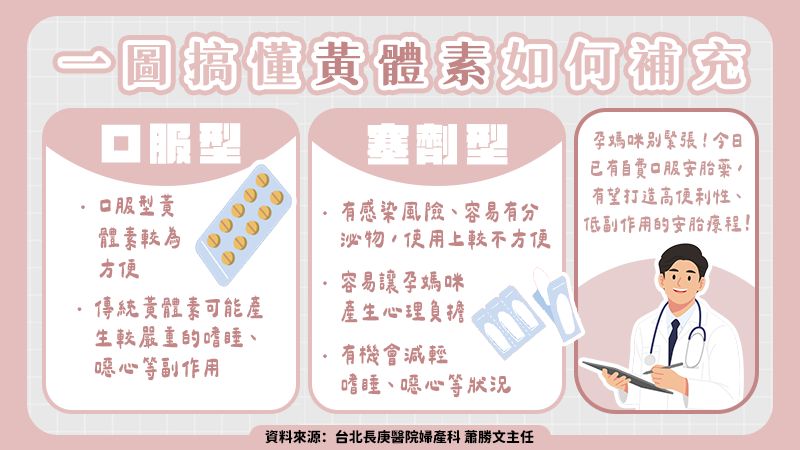

- 懷孕初期多使用黃體素(口服、陰道塞劑或肌肉注射針劑),幫助黃體功能不足導致的出血或流產風險,副作用較少,建議以塞劑方式使用以減少頭暈、噁心等副作用。

- 中期常用鈣離子通道阻斷劑(如降血壓藥物)及非類固醇消炎止痛藥吲哚美辛,但後期不建議使用吲哚美辛,因可能影響胎兒腎臟血流及羊水量。

- 住院安胎時,常用乙型受體促效劑(如Ritodrine)以抑制子宮收縮,但此類藥物副作用較多,包括心悸、胸悶、呼吸困難,甚至有致命風險,需慎用。

-

安胎針的應用:

- 初期黃體素肌肉注射針劑用於補充黃體素。

- 24至32週間,針對早產風險,會施打硫酸鎂以穩定胎兒腦部,降低早產兒腦性麻痺風險。

-

醫師建議與國際趨勢:

- 臨床上強調先休息,藥物治療為輔助。

- 世界衛生組織(WHO)及歐洲多國建議,對不足28週早產,催產素受體拮抗劑為首選安胎藥物,效果較佳且副作用較低,台灣也鼓勵臨床與國際接軌。

- 使用安胎藥需嚴格遵醫囑,避免自行長期使用,以免副作用或併發症。

所以,安胎藥與安胎針的使用依孕期及症狀不同而調整,醫師會根據孕婦狀況選擇合適藥物,並強調先以休息為主,藥物治療需謹慎且遵從醫囑,避免副作用與併發症風險。