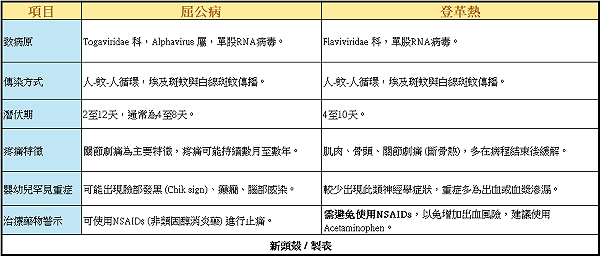

屈公病與登革熱的差異主要在於病原病毒、症狀表現及病程長短:

- 病原病毒不同:屈公病由屈公病毒(Chikungunya virus)感染,登革熱則由登革病毒(Dengue virus)感染。

- 傳播媒介相似:兩者均由帶病毒的病媒蚊叮咬傳播,主要是埃及斑蚊和白線斑蚊。

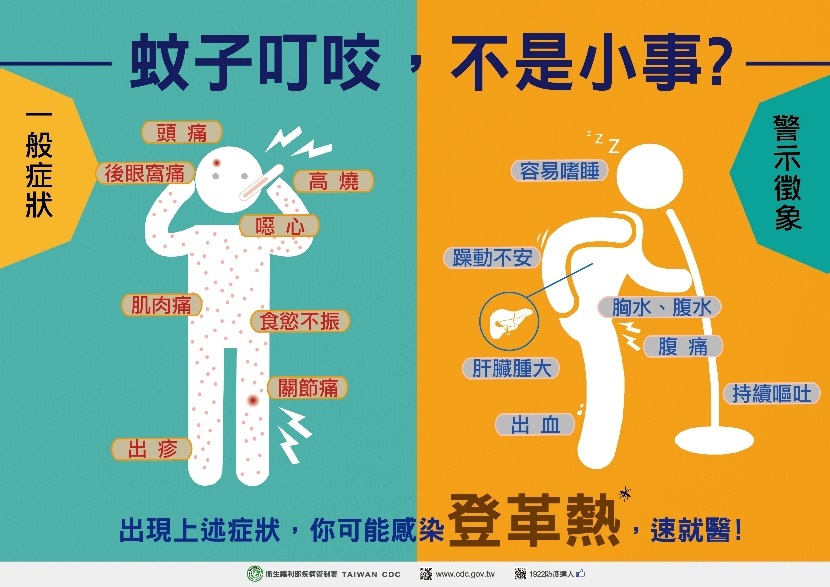

- 症狀差異:

- 兩者均有發燒、頭痛、肌肉痛、皮疹、噁心嘔吐等症狀。

- 屈公病特徵是劇烈且持久的關節痛,常集中於手腳小關節,且關節痛可持續數週至數月甚至數年。

- 登革熱的關節痛較短暫,約持續一週,且較易出現出血傾向(如鼻出血、牙齦出血)及重症併發(登革出血熱、休克)。

- 病程與潛伏期:

- 屈公病潛伏期約2至12天,病毒血症期約發病前2天至後5天。

- 登革熱潛伏期約4至10天,病毒血症期約發病前1天至後5天。

- 治療方式:

- 兩者皆無特效抗病毒藥物,主要以支持療法為主,如充足休息、補充水分、使用止痛退燒藥(避免阿斯匹靈)。

共同防治策略則著重於:

- 清除病媒蚊孳生源:清除積水容器,減少蚊子繁殖場所,是防治登革熱與屈公病的根本方法。

- 社區動員與全民參與:提升民眾防治知識,建立社區監測與動員機制,促使民眾日常生活中落實巡、倒、清、刷(巡查、倒掉積水、清潔環境、刷洗容器)。

- 監測系統建立:定期監測病媒蚊密度與病例,及早發現疫情並採取防疫措施。

- 噴藥為輔助措施:噴藥殺蚊非根本,應配合孳生源清除使用。

所以,屈公病與登革熱雖由不同病毒引起,但傳播媒介相同,症狀有重疊也有顯著差異,防治策略則高度重疊,均以環境管理與社區合作為核心。