鵝口瘡與奶垢在顯微鏡下的差異及病理基礎主要在於:

-

鵝口瘡是由白色念珠菌(Candida albicans)感染所引起的口腔黴菌病。顯微鏡下可見念珠菌的酵母型態及假絲狀菌絲,這些菌絲是黴菌侵入組織的病理依據,代表活躍感染。病理上,鵝口瘡會造成口腔黏膜的炎症反應,黏膜表面可見菌絲侵入,伴隨局部組織壞死和炎症細胞浸潤。

-

奶垢則是嬰兒口腔內殘留的奶漬或奶膜,主要由蛋白質、脂肪及細菌等物質組成,顯微鏡下不會見到念珠菌菌絲或酵母細胞,且不伴隨黏膜組織的炎症或破壞。奶垢可用濕紗布輕易擦除,且不會引起口腔不適。

簡要比較表:

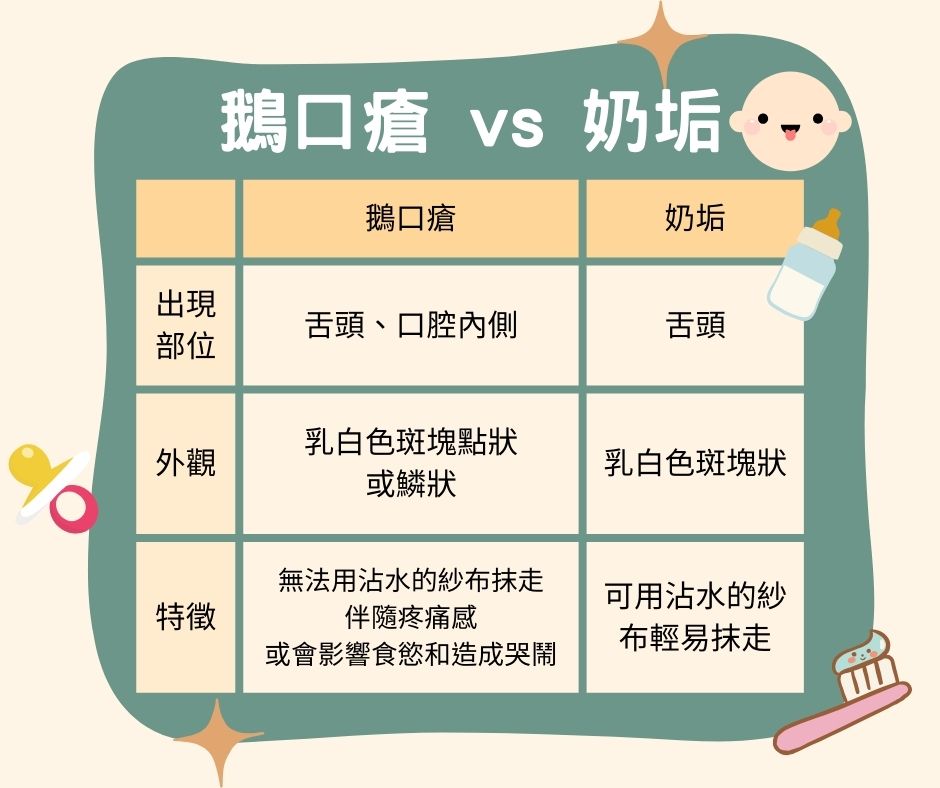

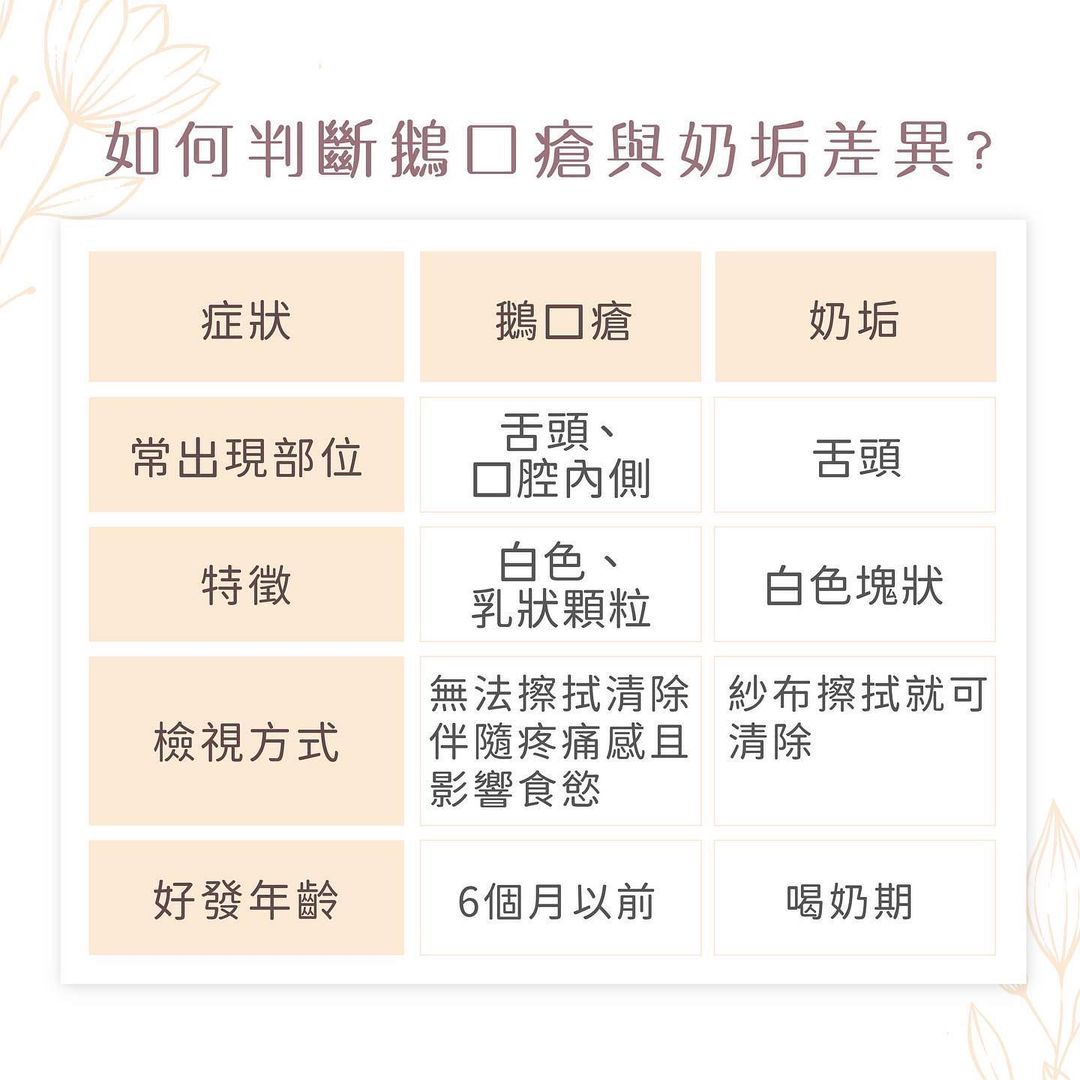

| 項目 | 鵝口瘡 | 奶垢 |

|---|---|---|

| 病因 | 白色念珠菌感染 | 奶漬、食物殘留物 |

| 顯微鏡下 | 酵母細胞與假絲狀菌絲,黴菌侵入組織 | 無菌絲,主要是蛋白質與脂肪顆粒 |

| 病理變化 | 黏膜炎症、組織壞死、炎症細胞浸潤 | 無炎症,黏膜正常 |

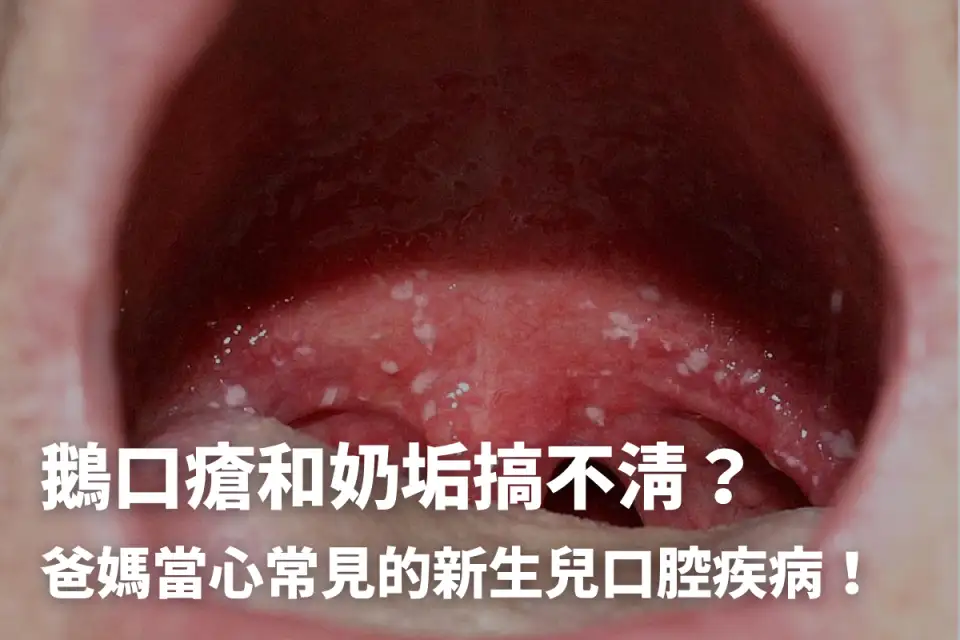

| 臨床表現 | 白色斑塊不易擦除,可能伴隨疼痛 | 白色斑塊易擦除,無不適感 |

| 好發族群 | 嬰幼兒、免疫力低下者 | 一般嬰兒口腔內正常現象 |

病理基礎說明:

鵝口瘡的發生是因為白色念珠菌在免疫系統較弱或菌群失衡的情況下過度繁殖,黴菌的菌絲可穿透黏膜表層,導致局部組織破壞和炎症反應。這種黴菌感染不僅是表面附著,而是活躍的病理過程,需抗黴菌治療。

奶垢則是物理性質的奶漬沉積,無黴菌感染,屬於生理現象,通常不需治療,只需清潔即可。

以上資訊綜合自多個醫學及育兒來源,並基於顯微鏡及病理學的基本原理。