新生兒黃疸的血液檢查流程與意義主要包括以下幾個步驟與項目:

-

初步評估與病史詢問

會先了解黃疸出現的天數、父母血型、家族是否有嬰兒期黃疸或G6PD缺乏症史、餵食方式、寶寶活力、體溫及大便顏色等,並進行理學檢查觀察膚色分布、淤青、腫瘤及感染表現,並評估神經學狀況是否有腦病變跡象。 -

血液檢查項目

- 總膽紅素(Total bilirubin, T)與直接膽紅素(Direct bilirubin, D):用以評估黃疸的嚴重程度及判斷是否為阻塞性黃疸。

- 血紅素(Hb)與網狀紅血球(Reticulocyte)計數:評估是否有溶血現象。

- 周邊血液塗片(Peripheral blood smear):觀察紅血球形態,協助診斷溶血原因。

- Coombs' test(抗人球蛋白試驗):若懷疑早期溶血性黃疸,檢測是否有免疫性溶血。

- G6PD活性測定:若懷疑葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏症,會進一步檢測。

- 細菌培養:若懷疑感染導致黃疸,會進行相關培養檢查。

-

檢查意義

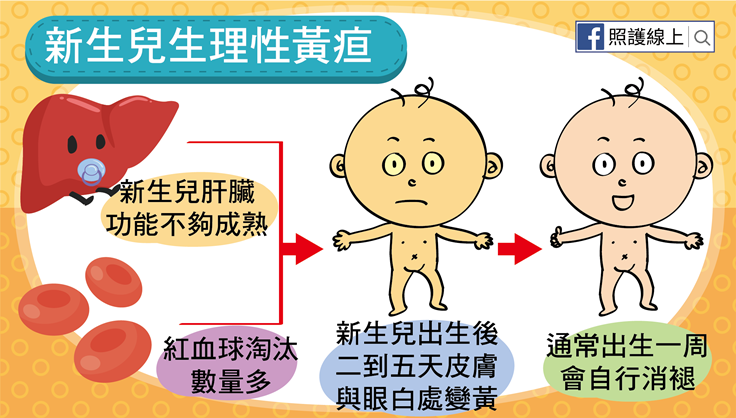

- 膽紅素測定是判斷黃疸嚴重度及治療指標的關鍵。生理性黃疸通常在出生後4-5天達高峰,7-10天逐漸消退;若膽紅素過高或出現於出生24小時內,則屬病理性黃疸,需積極處理以避免核黃疸造成腦部傷害。

- 血紅素與網狀紅血球數據有助判斷是否因溶血導致黃疸。

- Coombs' test可確認是否因母嬰血型不合引起免疫性溶血。

- G6PD測試則用於診斷蠶豆症等代謝異常。

- 細菌培養則排除感染性原因。

-

檢查時機與適用對象

並非所有新生兒黃疸都需全面檢查,建議在以下情況下進行較完整的血液檢查:- 黃疸出現於出生24小時內。

- 黃疸指數接近需換血治療的程度。

- 有家族溶血性疾病史。

- 黃疸持續時間過長或伴隨其他異常症狀。

-

後續處理

根據血液檢查結果,醫師會決定是否需要光療或換血治療,以防止高膽紅素造成神經損傷。

所以,新生兒黃疸的血液檢查流程是從病史與理學檢查開始,接著進行膽紅素及相關血液指標的檢測,並根據臨床疑慮加做免疫學及代謝性檢查,這些檢查有助於判斷黃疸的原因、嚴重程度及治療方向。