兒童近視控制的醫學方法

兒童近視(近視)在台灣盛行率高,且一旦發生,無法逆轉,因此「控制」成為關鍵目標,重點在於延緩度數增加與眼軸增長,降低未來高度近視引發白內障、青光眼、視網膜剝離等併發症風險。目前醫學界公認有效的控制方法主要有四大類,並有部分新興治療選項正在研究中。

主流醫學控制方法

| 方法名稱 | 原理與特點 | 優點 | 缺點與注意事項 |

|---|---|---|---|

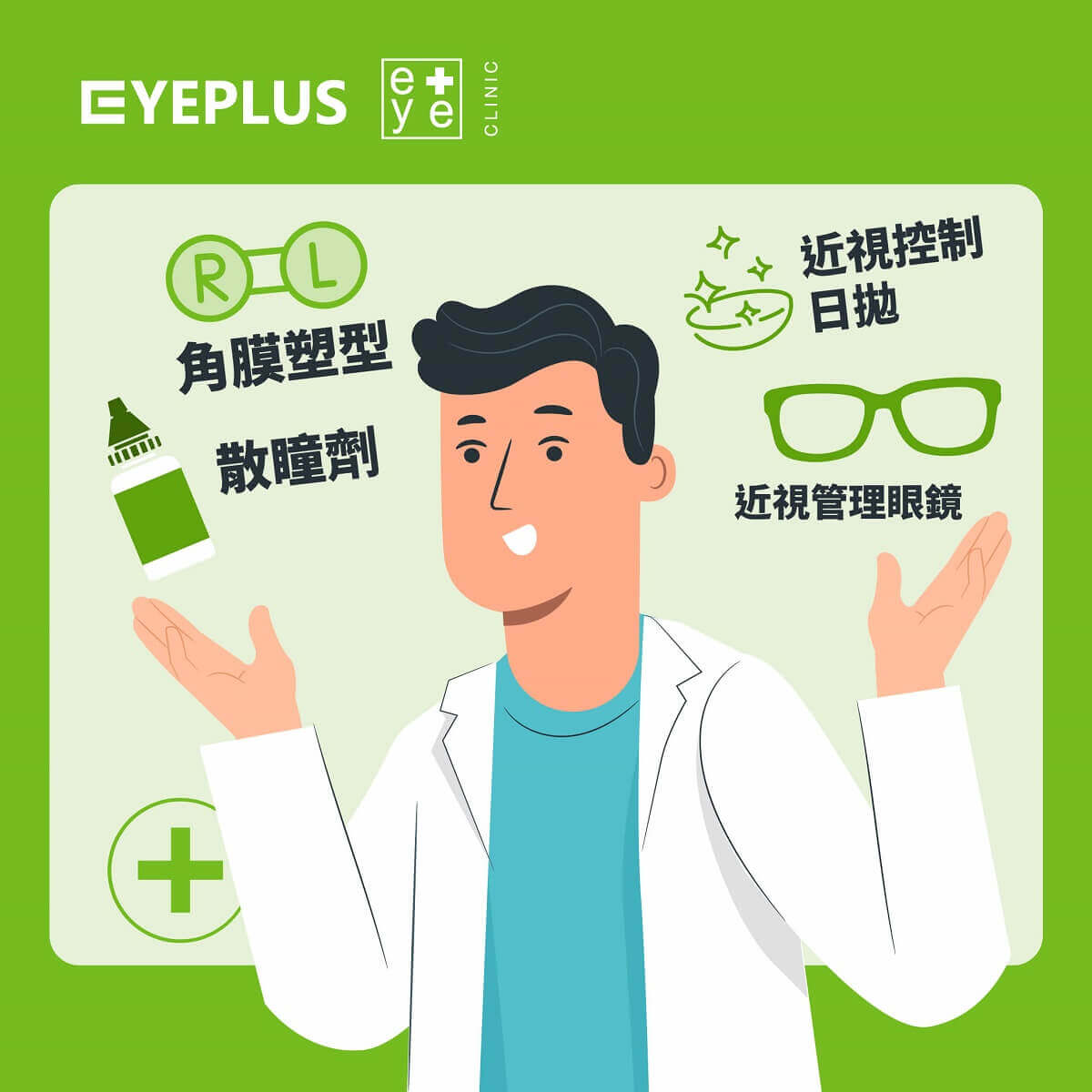

| 長效型散瞳劑(阿托品) | 放鬆睫狀肌,抑制鞏膜異常生長,減緩眼軸拉長。濃度常見有0.01%、0.025%、0.05% | 使用方便,效果明確,可依個案調整濃度 | 畏光、近距離視力模糊,需搭配眼鏡或太陽眼鏡 |

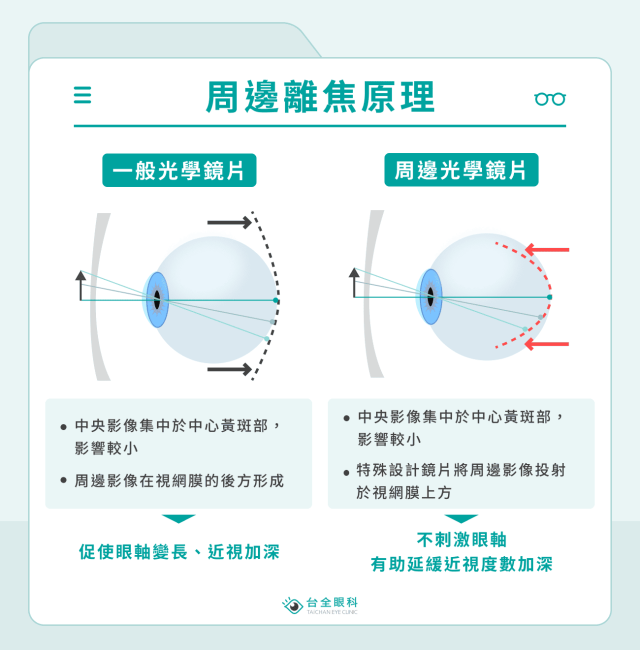

| 角膜塑型片(OK鏡) | 夜間配戴硬式隱形眼鏡,溫和塑型角膜,產生周邊離焦效應,抑制眼軸增長。 | 白天不需戴鏡,適合好動兒童,控制效果佳(年增度數可減半) | 需每日清潔保養,有感染風險,初期異物感需適應 |

| 周邊離焦眼鏡 | 特殊鏡片設計,讓周邊成像焦點落在視網膜前方,抑制眼軸增長。 | 配戴方便,無侵入性 | 初期可能頭暈,活動時略有不便 |

| 近視控制日拋隱形眼鏡 | 日拋型軟式隱形眼鏡,設計原理類似周邊離焦,抑制度數增加。 | 使用簡便,無清潔負擔 | 需每日更換,成本較高 |

組合治療與新興選項

- 組合治療:研究顯示,角膜塑型片搭配低濃度阿托品(如0.01%),控制效果優於單一療法,眼軸增長可再減少。

- 光學治療(紅光治療):最新研究指出,特定波長紅光照射可顯著抑制眼軸增長(一年約減少0.4mm),但目前安全性尚待更多驗證,臨床應用有限。

- 戶外活動:每天增加戶外活動時間,可降低近視發生率,是重要的輔助預防手段。

臨床應用與家長須知

- 早期介入:6歲以上兒童若散瞳後等效球面度數達-0.25D以上,建議及早評估並選擇合適的控制方式。

- 定期追蹤:無論採用何種方法,均需定期至眼科檢查,監控度數與眼軸變化,及時調整治療策略。

- 生活習慣:減少近距離用眼、控制3C使用時間、保持適當閱讀距離與光線,搭配戶外活動,有助於近視控制。

- 個別化選擇:每種方法各有優缺點,應由眼科醫師根據兒童年齡、度數、生活型態及家長配合度,選擇最適合的方案。

最新治療趨勢與研究

- 光學治療:周邊離焦與對比調變的光學設計持續進化,未來可能有更多新型鏡片或光學裝置問世。

- 藥物研發:除阿托品外,其他可能調控眼球生長的藥物正在研究中,但目前仍以阿托品為主流。

- 預防性措施:低濃度阿托品(如0.05%)用於尚未近視的兒童,可降低近視發生率,但需醫師評估風險與效益。

小結

兒童近視控制需多管齊下,結合醫學介入與生活型態調整。目前四大主流方法(阿托品、角膜塑型片、周邊離焦眼鏡、控制日拋隱形眼鏡)均有實證效果,組合治療與新興光學療法為未來趨勢,但安全性與長期效益仍需更多研究支持。家長應定期帶孩子至眼科追蹤,與醫師充分討論,選擇最適合的個別化控制策略。