睡眠衛生與良好睡眠習慣的建立方法主要包括以下幾個關鍵原則:

-

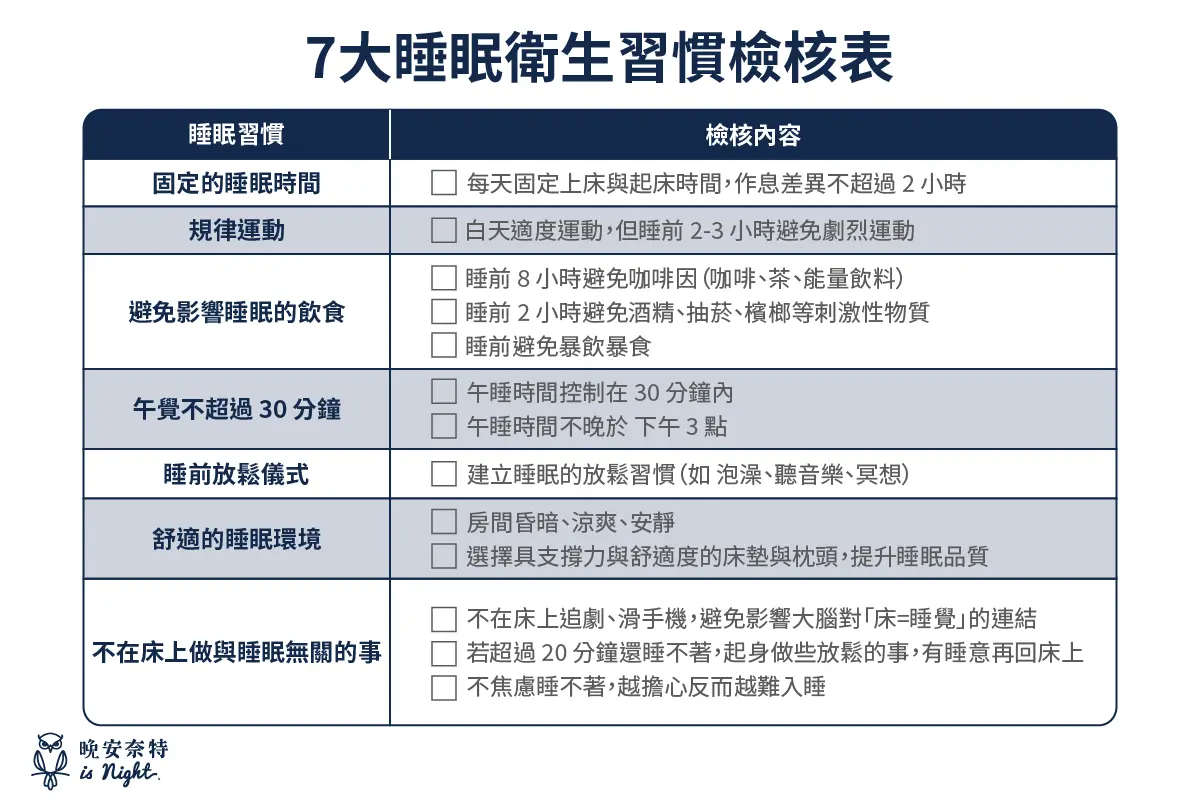

建立規律的睡眠時間

每天固定時間上床睡覺與起床(包括週末),有助於調整生理時鐘,提升睡眠品質。 -

營造舒適的睡眠環境

睡眠空間應安靜、昏暗、涼爽,避免光線和噪音干擾。可使用遮光窗簾、眼罩,睡前關閉電子產品,減少藍光影響褪黑激素分泌。 -

培養良好的睡前習慣

避免在床上工作或使用手機,睡前可進行放鬆活動如深呼吸、冥想、泡澡(不宜過熱)、聽輕音樂等,幫助身心進入睡眠狀態。 -

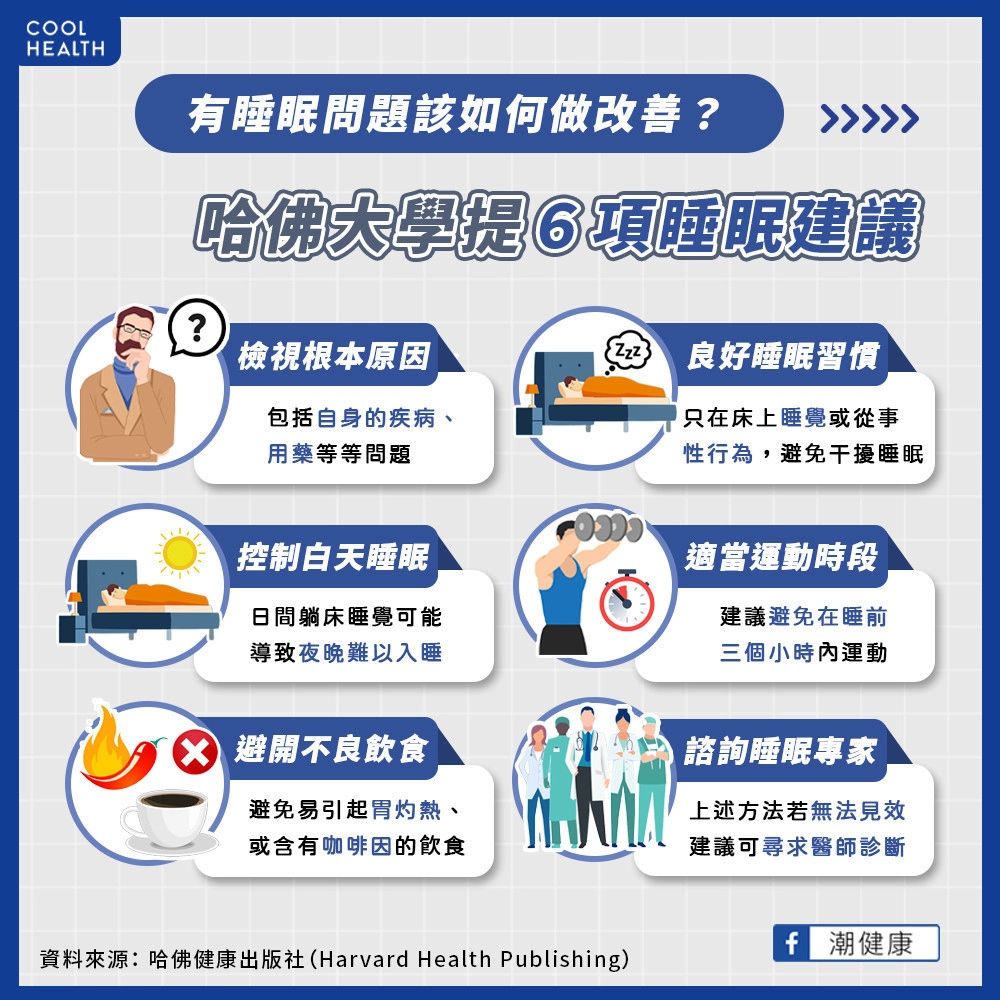

飲食與飲水控管

睡前避免攝取咖啡因(咖啡、茶、可樂)、尼古丁及酒精,避免過飽或消化不良,晚餐後減少飲水以免夜間頻尿影響睡眠。 -

限制白天小睡時間

午睡時間不宜過長,建議控制在20~30分鐘內,且避免下午晚些時候小睡,以免影響晚間入睡。 -

規律運動

定期運動有助於改善睡眠結構與深層睡眠,但避免睡前3小時內進行劇烈運動,以免影響入睡。 -

睡眠行為調整

若躺床超過30分鐘仍無法入睡,應起床做些輕鬆活動(如閱讀、散步),待有睡意再回床上,避免床舖與非睡眠活動混用,強化床舖與睡眠的聯結。 -

日間光照與社交活動

起床後接受自然光照約30分鐘,有助調節生理時鐘,積極參與社交活動也有助於維持良好睡眠節律。

這些方法綜合起來,有助於建立良好的睡眠衛生,改善睡眠品質,並減少失眠及睡眠障礙的發生。睡眠衛生教育對兒童及成人均有正面效果,但行為改變需結合自主意願與環境支持。