公開場合錄影與隱私權合理期待的法律界定

公開場合錄影與隱私權合理期待的法律界定,涉及刑法、民法與實務見解,以下分項說明:

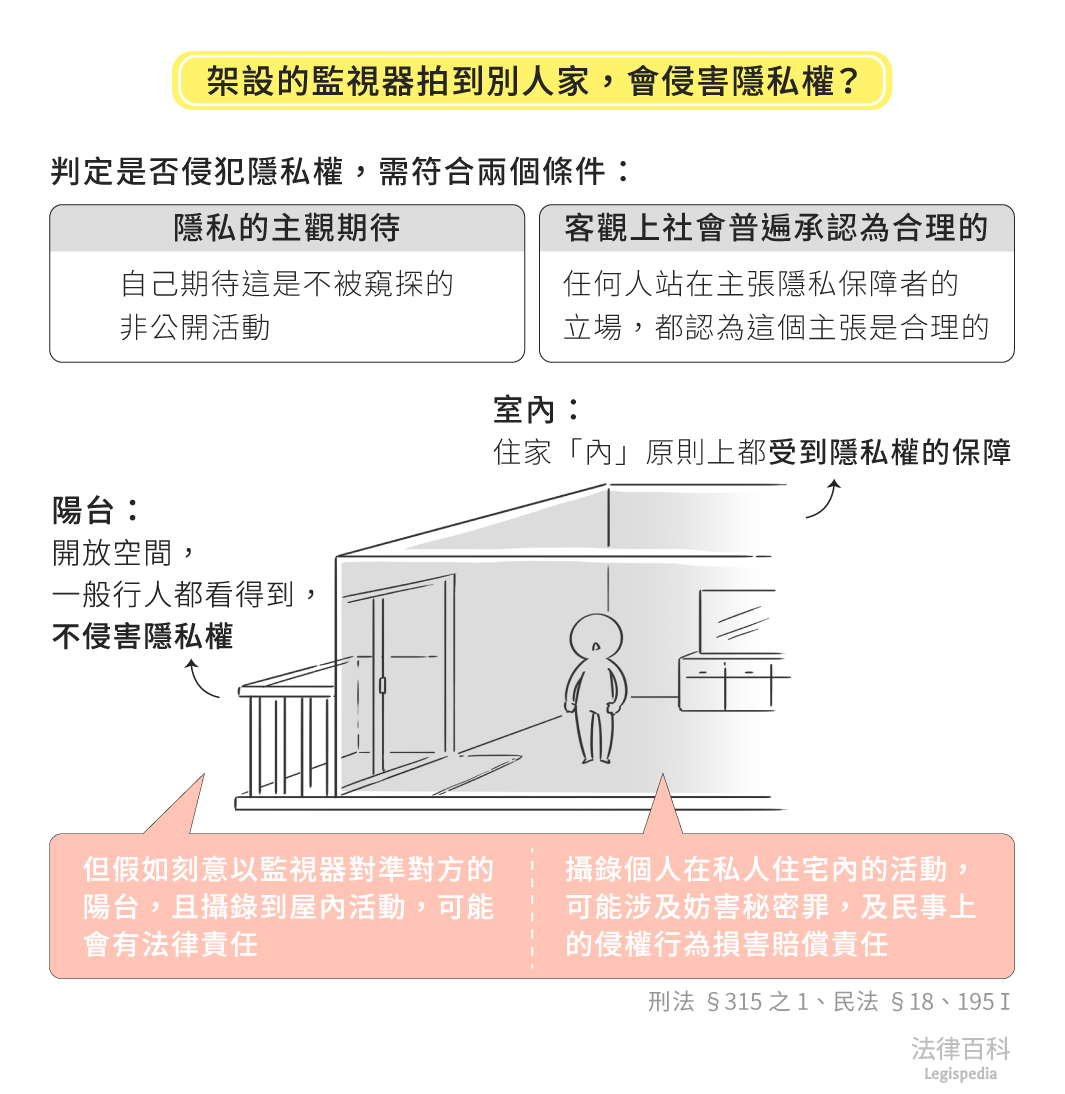

隱私權合理期待的基本概念

- 合理隱私期待是指,個人可以合理預期在特定情況下,其活動、言論或資料不會被他人監控、注視或蒐集。

- 私人空間(如住家、房間)絕對享有隱私,即使門窗未關或窗簾未拉,他人也不得窺探或側錄。

- 公共場合(如街道、公園)並非完全沒有隱私權,例如個人可以合理期待不會被長時間跟蹤、跟拍,或談話內容被遠距離竊聽。

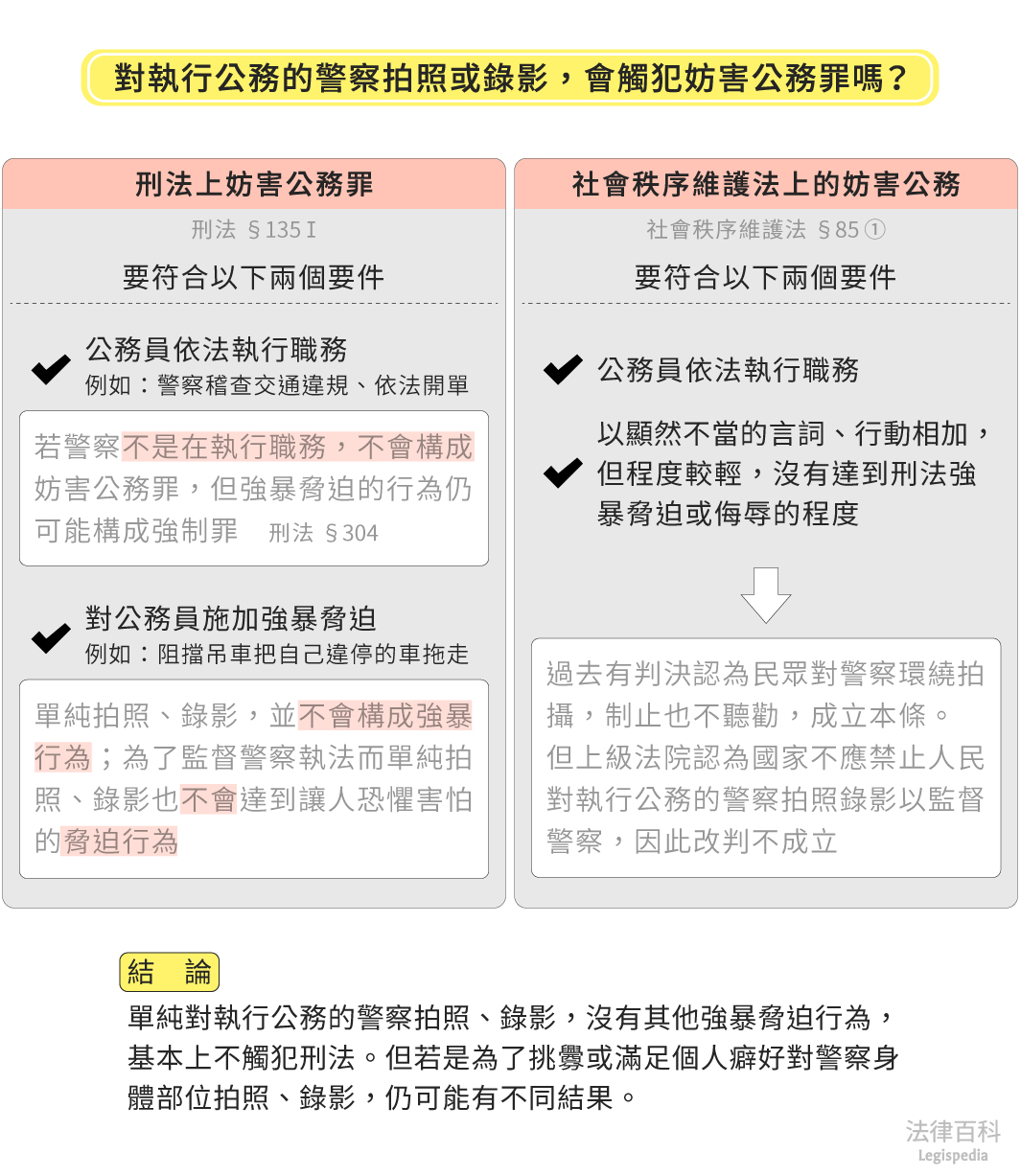

- 公開活動(如演講、公開表演)通常被認為參與者沒有不欲他人窺探的意思,因此錄影較不構成隱私權侵害,但仍可能涉及肖像權等問題。

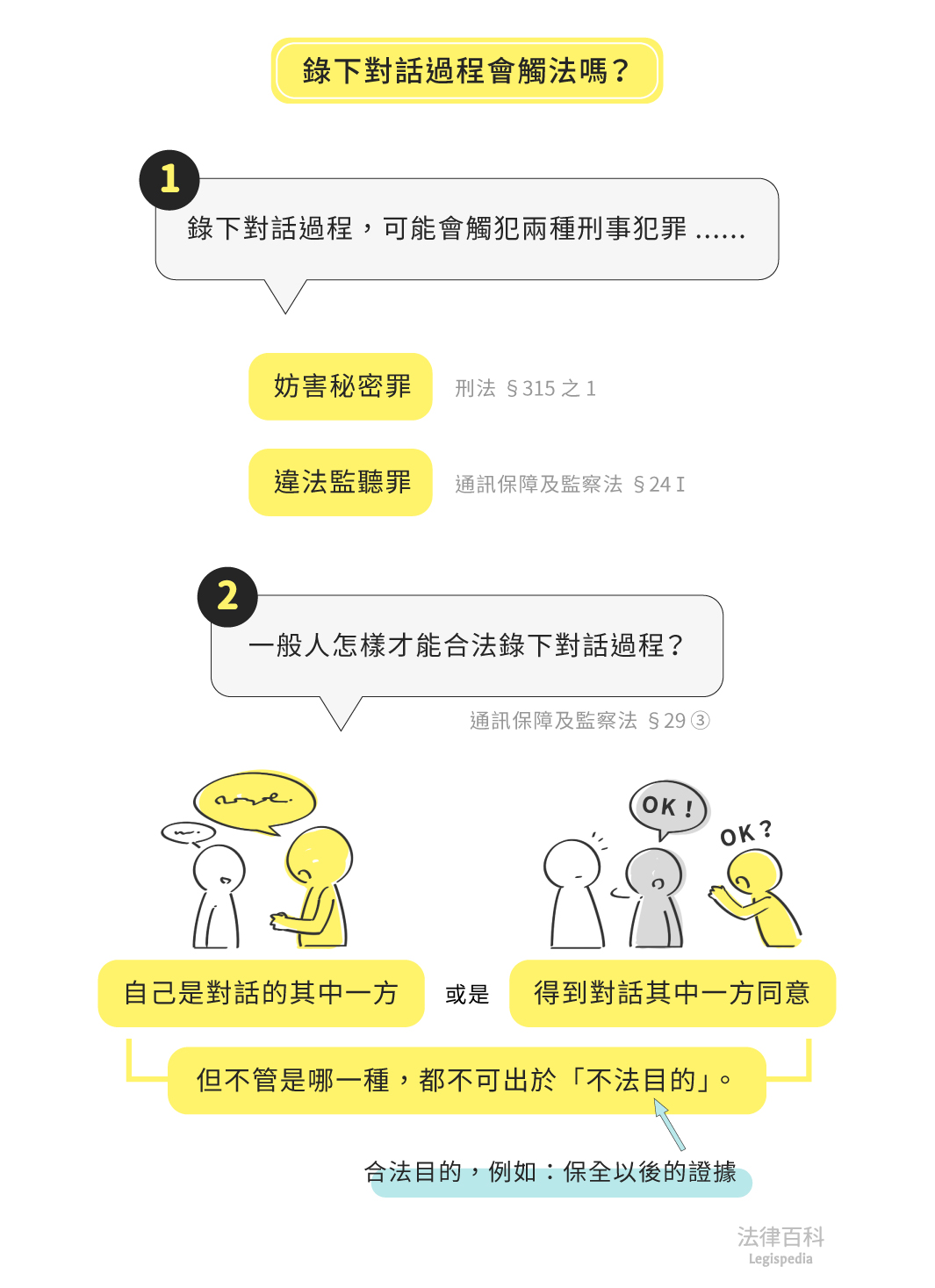

刑法上的妨害秘密罪

- 刑法第315條之1第2款規定,無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人「非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位」者,可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

- 「非公開」指的是活動者主觀上不欲公開,且客觀上也有隱密進行的情形。

- 「無故」意指沒有正當理由,若基於正當理由(如蒐證、公共利益)則可能不構成犯罪。

- 公開場合的言論或活動,若屬公開性質,私下錄音、錄影原則上不構成妨害秘密罪,但仍需注意其他法律風險(如肖像權、著作權)。

民法上的隱私權保護

- 民法第195條規定,不法侵害他人隱私等權利,被害人得請求非財產上損害賠償。

- 即使是在公共場合,若錄影行為逾越社會通念所能容忍的範圍(如長時間跟拍、竊錄私人對話),仍可能構成隱私權侵害,需負民事責任。

實務判斷標準

- 場所性質:私人空間絕對受保護,公共場合則視具體情況判斷。

- 行為人主觀意圖:是否具有隱密進行的意思。

- 錄影方式與目的:是否為無故、是否有正當理由。

- 社會通念:是否符合一般人對隱私的合理期待。

常見案例與界線

| 情境 | 是否可能侵害隱私權/構成犯罪 | 說明 |

|---|---|---|

| 在自家房間內活動被偷拍 | 是 | 絕對隱私,構成犯罪。 |

| 在公共場合演講被錄影 | 否(隱私權),但可能涉肖像權 | 屬公開活動,無合理隱私期待。 |

| 在街上被長時間跟拍、竊聽 | 是 | 逾越合理隱私期待,可能構成犯罪或民事侵權。 |

| 在公開社群網站發言被錄製 | 否 | 內容已公開,無合理隱私期待。 |

小結

- 公開場合的錄影是否侵害隱私權,需綜合考量場所性質、當事人主觀意圖、錄影目的與社會通念。

- 刑法妨害秘密罪主要規範「非公開」活動的竊錄,公開場合的公開言論原則上不構成此罪,但仍需注意其他法律風險。

- 民法隱私權的保護範圍較廣,即使是在公共場合,若錄影行為逾越合理範圍,仍可能需負民事責任。

- 合理隱私期待是判斷的核心,需依個案具體認定。

如需進行公開場合錄影,建議事先評估法律風險,並在必要時諮詢專業法律意見。