文化資本理論與家長參與

文化資本理論源自法國社會學家 Pierre Bourdieu,強調家庭背景、文化資源與教育成就之間的關聯。Bourdieu 認為,文化資本包括家庭所擁有的知識、技能、態度、語言風格、藝術品味等無形資產,這些資產會影響子女在學校的適應與表現。美國學者 Annette Lareau 進一步發展此理論,指出不同社會階層的家長參與學校教育的方式與程度存在差異,進而影響子女的教育機會與成就。

家長參與的主要類型

根據臺灣相關研究,家長參與學校教育可區分為以下幾類:

- 家長認識或選擇學校:高社經地位家庭更了解教育體系的運作,能主動選擇優質學校,為子女創造更好的學習環境。

- 家長主動聯繫學校:包括與教師溝通、參與親師會議等,有助於及時掌握子女學習狀況並提供支持。

- 擔任家長委員或義工:直接參與學校事務,建立與學校的緊密連結,強化子女的學習網絡。

這些參與行為不僅是文化資本的展現,也是社會資本(如 Coleman 所述)的累積過程。

家長參與與教育成就的實證發現

臺灣的實證研究(如運用臺灣教育長期追蹤資料庫)顯示:

- 階級再製現象:高社經地位家庭的家長更積極參與學校教育,其子女在學業表現與教育分流(如升學導向的學術分流)上更具優勢。

- 文化資本的傳遞:家長透過日常互動、陪伴學習、參與學校活動等方式,將文化資本傳遞給子女,使其更熟悉教育系統的「遊戲規則」,並在態度與行為上表現出對教育的重視與自信。

- 家長教育程度與職業的影響:父母教育程度越高、職業地位越高,家庭文化資本越豐富,子女的學業成就也相對較高。

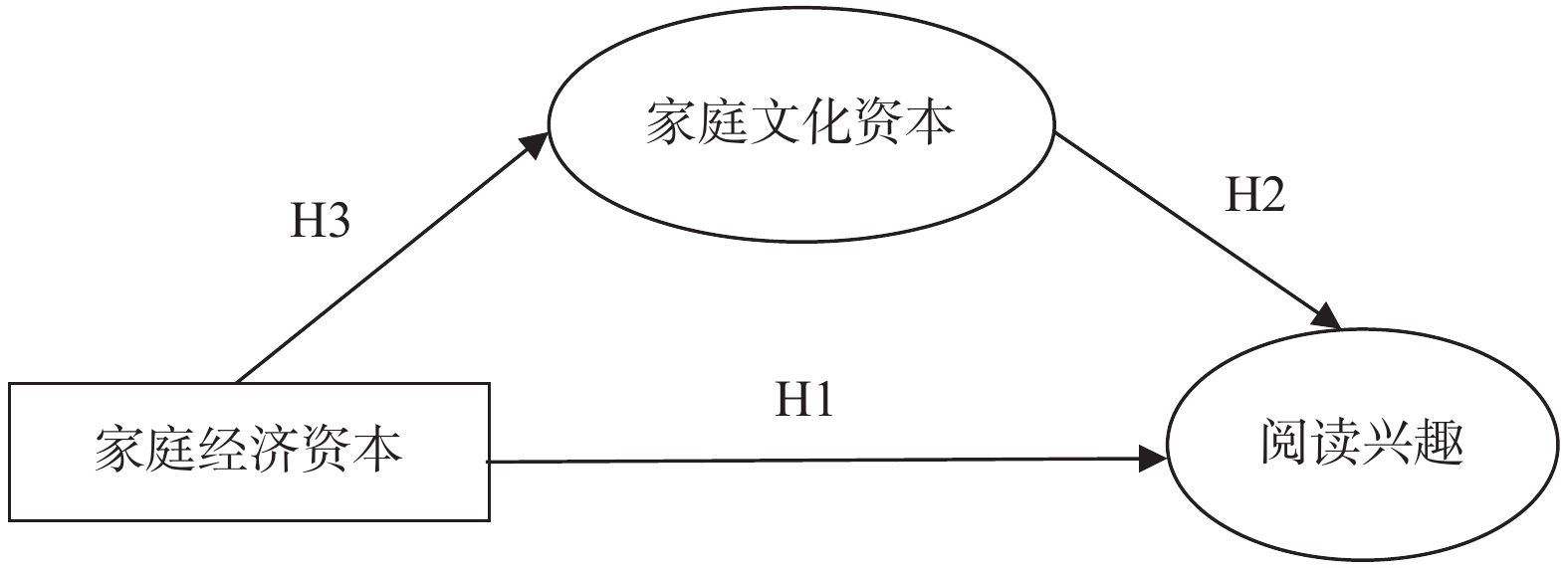

- 中介因素:文化資本、補習時間、學習興趣等,均在家長教育程度與子女學業成就之間扮演中介角色。

理論與實務的交叉與挑戰

家長參與既被視為文化資本,也被認為是社會資本,兩者在操作變項上有所重疊(如出席會議、擔任義工、親師交流等)。這反映家長參與的本質複雜性:它同時涉及家庭與學校兩個主體,既是文化資源的累積,也是社會網絡的建立。

小結

從文化資本理論視角來看,家長參與學校教育是家庭文化資源轉化為子女教育優勢的重要機制。高社經地位家庭透過特定的參與行為,能有效提升子女的教育成就,並強化教育階層化的現象。然而,這也凸顯教育機會不均等的結構性問題,值得教育政策與實務工作者進一步關注。