父母對教育費用的心態在社會學觀點中呈現多元且複雜,主要包括「投資」、「消費」、「贈與」以及「不得已的資助」等不同面向。社會學研究指出,父母支付教育費不僅是無條件的贈與,往往隱含交換的性質,例如期盼藉此換取良好的親子關係與子女的敬意。

此外,有些家長出於避免子女怨恨、維護家庭和諧的「保險」心態,不得不支付高額教育費,這種心態與家長的收入和學歷無必然關聯,存在於各種社經階層。在某些情況下,教育費甚至成為父母施加經濟壓力或控制子女的工具,形成經濟虐待的現象。

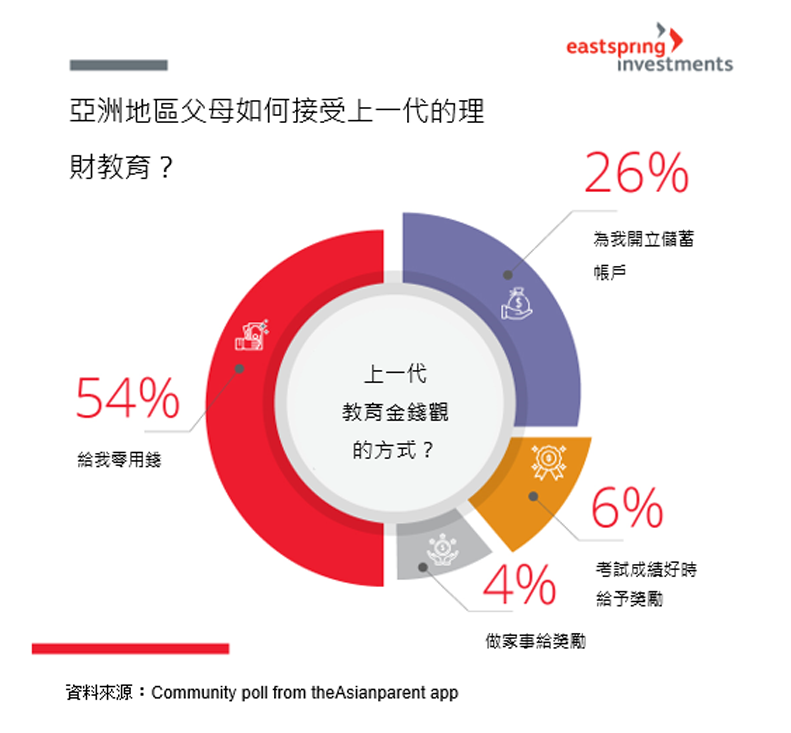

從社會學理論角度,父母對子女教育的投入也可視為家庭資源的運用,涉及文化資本、社會資本與財務資本。家庭內的社會資本透過親子互動影響子女的價值觀與學業成就,這種互動是雙向的回饋機制,而非單向付出。

經濟層面上,台灣家庭面臨經濟壓力,許多父母認為大學教育是子女達成目標的關鍵,但高昂的學費使得約44%的家長感到難以負擔,甚至導致學生需兼職打工,影響學業。家庭所得與結構也會影響教育支出,家庭背景與經濟條件是重要因素。

綜合來看,父母對教育費用的心態不僅反映個人情感與期待,也深受社會結構、經濟條件與文化資本等多重因素影響,呈現出投資、交換、保險與壓力等多重面向。