在台灣,電話與訊息溝通的兩難主要來自於不同溝通方式的特性與個人偏好差異,這影響了人們在日常生活中選擇使用電話、文字訊息或語音訊息的習慣。

首先,電話溝通因為即時性強、能聽到語氣與情緒,適合處理緊急或重要的事情,但也容易讓接聽者感到壓力或焦慮,尤其是有「來電恐懼症」的人,或是在不方便接電話的時間被打擾。因此,有些人會希望事先預約電話,避免突如其來的打擾。

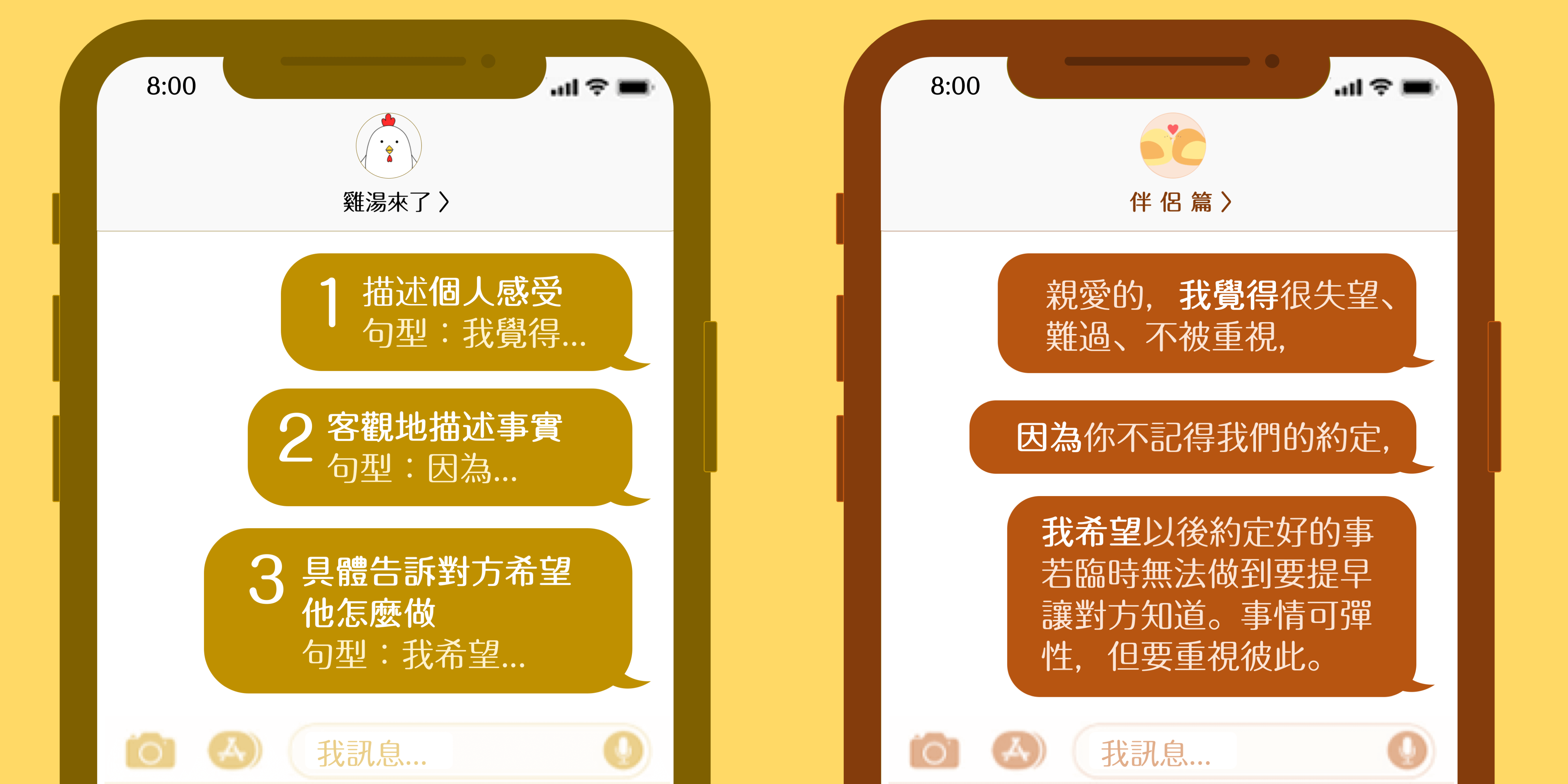

相對地,文字訊息(如LINE、簡訊)提供了更多的溝通準備與控制時間,使用者可以先組織好想說的話,降低溝通焦慮,也方便非同步回覆,這在親子或家庭關係中尤其明顯。但文字訊息缺乏語氣與表情,容易產生誤解,甚至造成溝通障礙,必須靠表情符號或貼圖來輔助表達情緒。

語音訊息則介於兩者之間,能傳達語氣但又不需即時接聽,成為部分人喜愛的溝通方式,但也有人覺得語音訊息「浪費時間」或不如文字方便查閱。

個人使用習慣方面,台灣用戶多數會根據對象、情境與時間選擇溝通方式:

- 對親密或熟悉的人,可能偏好直接打電話或語音訊息,因為溝通更直接且情感表達更完整。

- 對工作或較正式場合,則多用文字訊息或即時通訊軟體(如LINE、Slack)以保持溝通效率與紀錄。

- 有些人則因為個人性格或焦慮,傾向避免電話,偏好文字溝通。

所以,電話與訊息溝通的兩難在於即時性與情感表達的平衡,以及個人對溝通壓力的承受度不同,這使得每個人在不同情境下會有不同的溝通偏好與習慣。在台灣,這種多元的溝通選擇反映了現代社會中人際互動的複雜性與個人化需求。