病患隱私被侵犯在社會上引起高度關注與負面反響,主要表現在以下幾個方面:

- 社會信任受損:病患及其家屬對醫療人員的信任感一旦破滅,可能導致雙方互動關係緊張,影響醫療行為的順利進行,甚至影響病患的心理健康與疾病恢復過程。

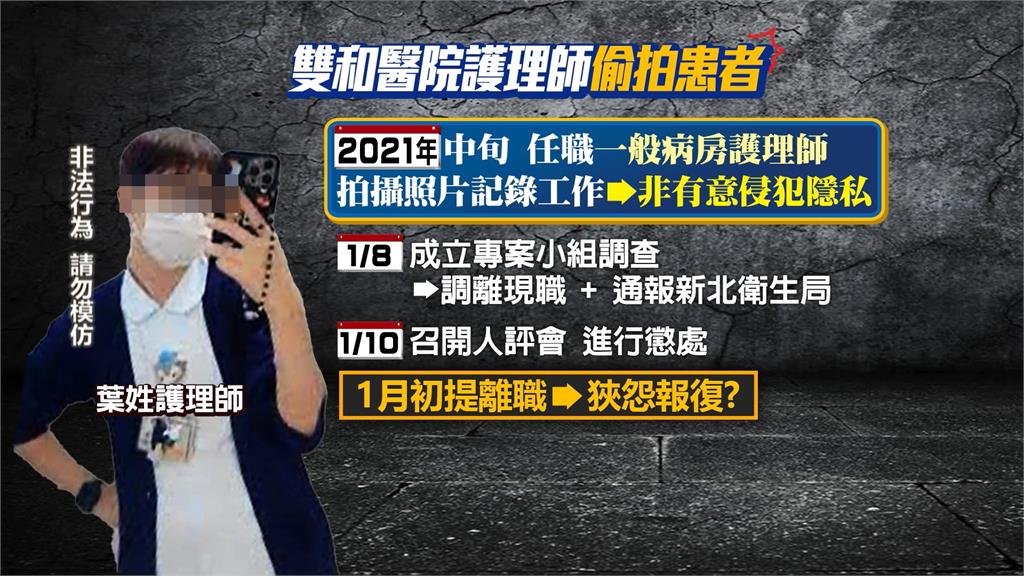

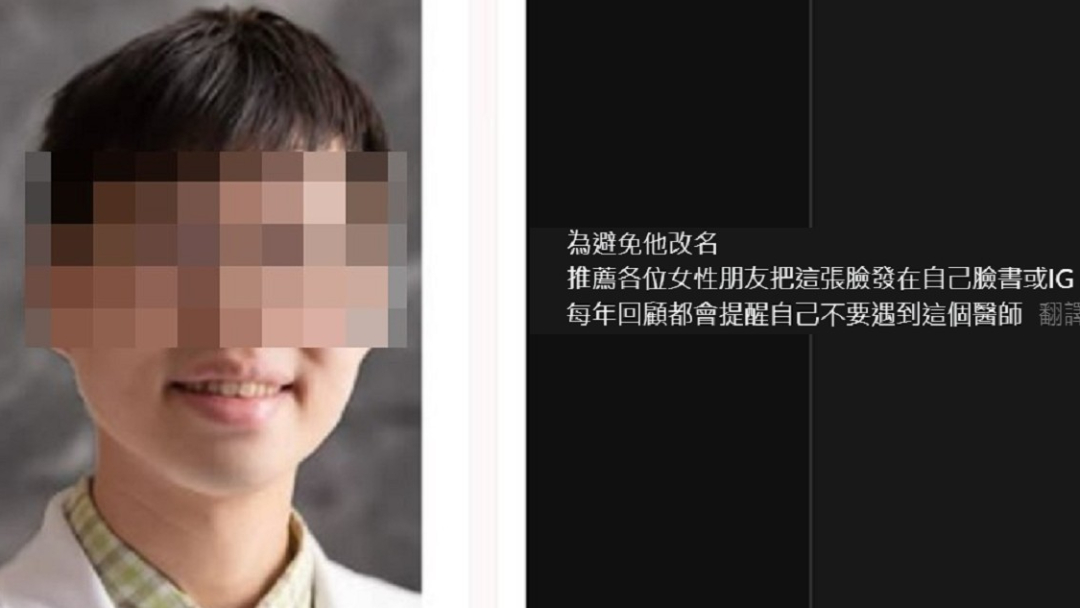

- 醫療專業形象受損:護理人員或醫療人員若未經同意擅自公開病患隱私,會嚴重損害醫療專業形象,並引發社會大眾對醫療體系的信心動搖。

- 法律與倫理問題:此類行為可能觸犯醫療法規,涉及法律責任,並引發倫理爭議。

- 社群媒體的雙面影響:雖然社群媒體有時會引發負面評論,但也可能帶來支持與鼓勵,然而情緒化的評論往往使事件複雜化。

針對病患隱私被侵犯的問題,改善建議包括:

- 加強醫療人員的隱私保護意識與教育:提升醫護人員對個人資料保護的風險意識,強化相關法律與倫理教育,避免因效率考量忽視隱私保護。

- 嚴格管理病歷系統帳號密碼:避免帳號密碼共用或外洩,定期更換密碼,防止未授權查詢與散布病患資訊。

- 制定明確的社群媒體使用規範:醫療機構應建立嚴格的社群媒體使用政策,禁止未經同意公開病患資訊,並對違規者進行懲處。

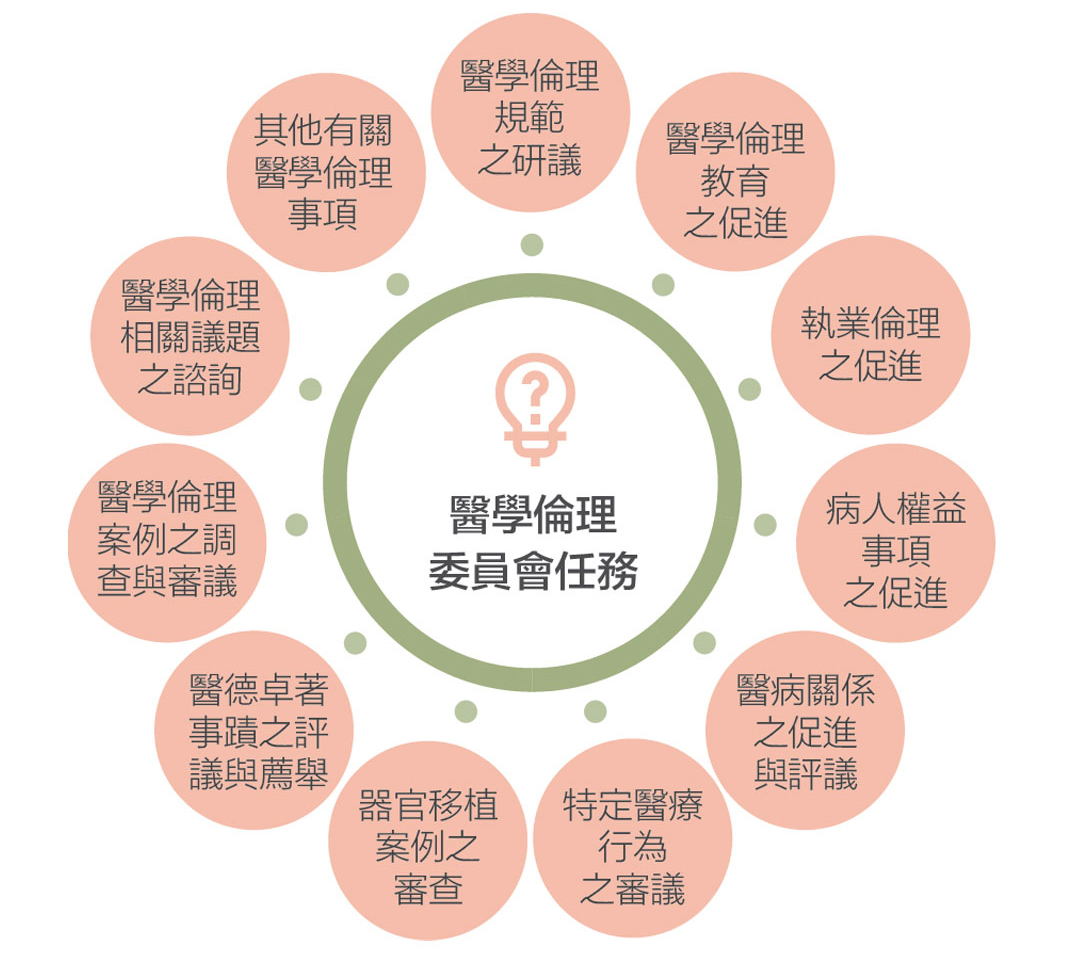

- 提升監督與懲戒機制:加強內部監督,對違反隱私保護規定的行為嚴格追責,保障病患權益。

- 推動病患隱私保護的文化建設:在醫療機構內部培養尊重病患隱私的文化,讓所有醫療人員自覺遵守相關規範。

這些措施有助於恢復社會對醫療體系的信任,保障病患的隱私權與安全,並促進醫療服務品質的提升。