胎內記憶指的是胎兒在母體子宮內所產生的記憶或感覺。關於其真實性,科學界目前尚未有完全確定的結論,但已有一些研究提供了相關的神經醫學和心理學證據,顯示胎兒確實具備某種程度的記憶和學習能力。

從神經醫學的角度來看,研究發現胎兒在約30週大時,對固定的刺激會產生反應,並且隨著時間能夠習慣這些刺激,這種「習慣化」過程被視為短暫記憶的指標。34週大的胎兒甚至能保存這種短暫記憶長達4週,顯示胎兒具有一定的記憶與學習能力。

此外,有動物實驗發現,某些經驗(如恐懼)甚至可能透過神經元的遺傳機制,傳遞給未曾直接經歷該經驗的後代,這暗示胎內記憶可能不僅是個體感覺的記憶,也可能涉及跨代的生物學傳承。

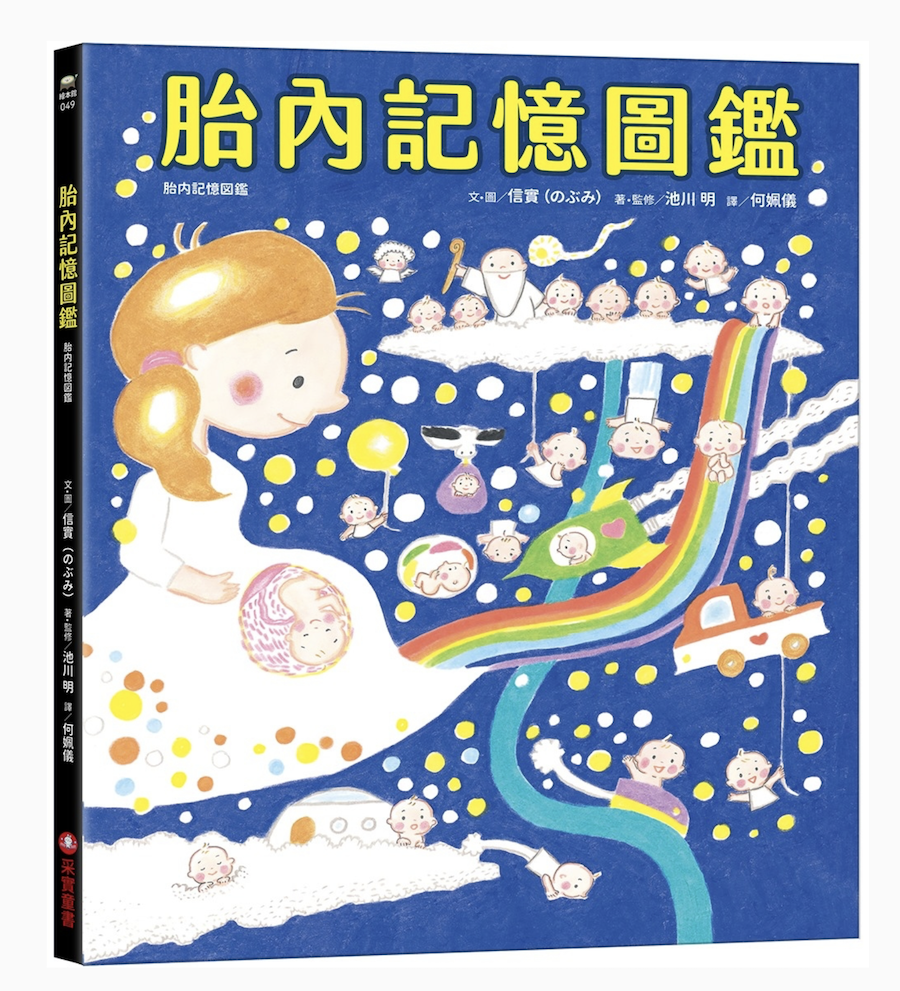

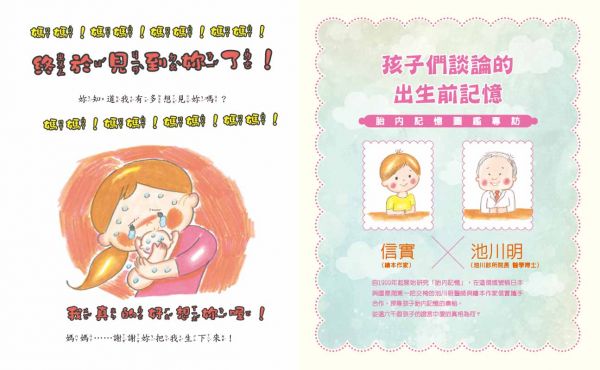

在人類方面,日本婦產科醫師池川明的調查顯示,約有33%的兒童表示記得胎內的經驗,且約20%有出生當下的記憶。這些記憶在兒童2至3歲時最為清晰,超過6歲後則逐漸淡忘。

然而,胎內記憶的持續性及其對個體發展的長期影響,科學界仍存在爭議。多數研究依賴兒童的自述,缺乏客觀且可重複的實驗證據,因此胎內記憶是否真實存在且能持續影響後續發展,尚未被完全證實。

所以,胎兒在子宮內確實具備某種程度的記憶和學習能力,這是神經科學和心理學研究支持的事實;但胎內記憶的真實性,尤其是出生後記憶的持續性與具體內容,仍需更多科學研究來驗證。這是科學與經驗交匯的領域,既有實驗數據支持,也有待進一步探討的空間。