關於「媽媽腦」是否會永久存在,科學研究目前有以下發現與現況:

媽媽腦的定義與現象

「媽媽腦」通常用來形容女性在懷孕期間及產後出現的健忘、分心等認知變化。這些現象與孕期荷爾蒙(如雌二醇與黃體素)變動密切相關,並伴隨大腦結構的改變,尤其是負責高階認知功能的灰質體積減少。

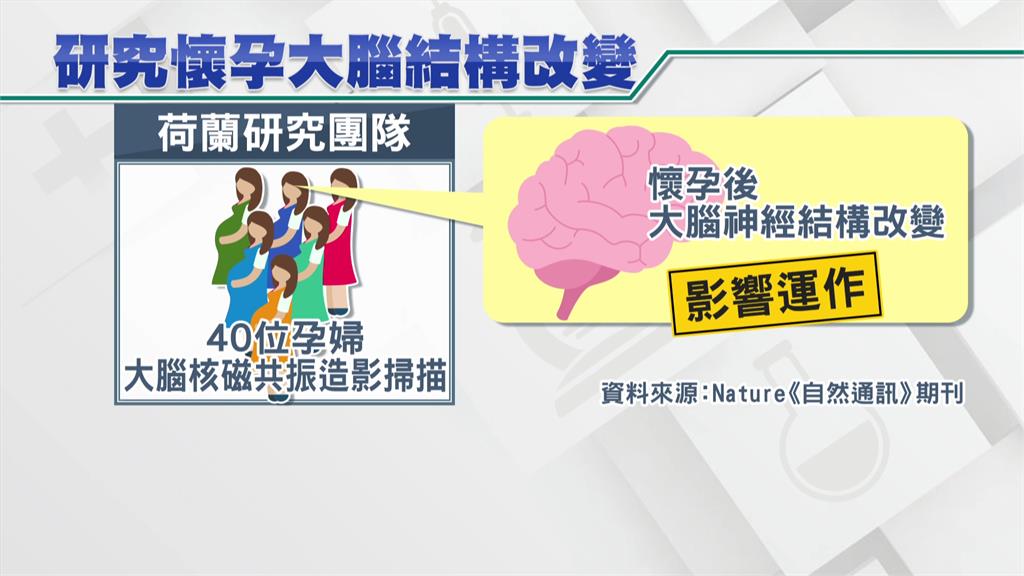

大腦結構的變化

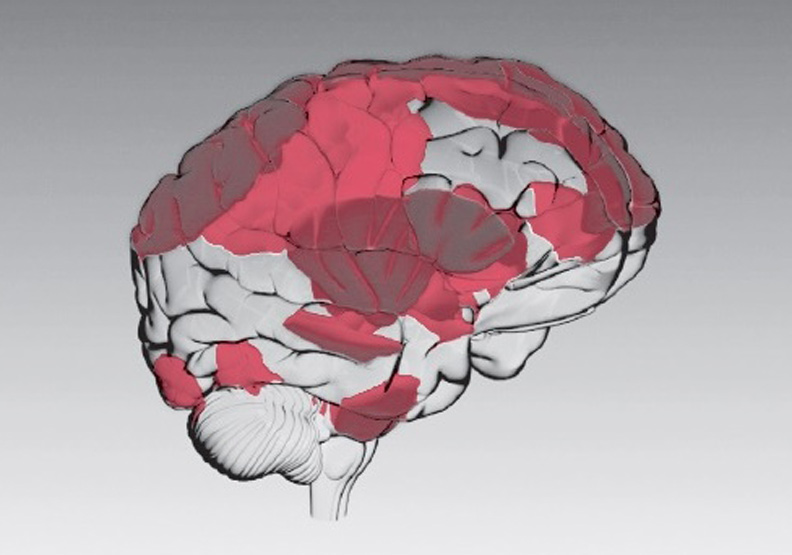

- 灰質體積減少:研究發現,約80%負責高階認知功能的灰質體積會在懷孕期間減少,這種變化主要集中在第二與第三孕期。

- 神經可塑性:灰質減少並非退化,而是大腦「精準校準」的過程,類似於青春期大腦重組,有助於母親適應母職需求,提升情緒調節、社交理解與照顧新生兒的能力。

- 預設模式網絡(DMN)活化改變:孕期荷爾蒙還會影響大腦預設模式網絡的活化,這代表大腦基礎活化狀態也隨之改變。

媽媽腦是否會永久存在

- 產後恢復:多數研究指出,懷孕期間的大腦結構變化在產後會逐漸恢復,部分區域的灰質體積會回復到接近懷孕前的狀態。

- 部分改變持續存在:2016年《自然神經科學》期刊的研究顯示,某些大腦結構的改變會持續兩年,但並非所有變化都會永久存在。

- 長期影響尚不明確:目前科學界對於這些大腦變化是否會對神經細胞功能、母嬰行為產生長期影響,仍缺乏明確結論。

總結

「媽媽腦」現象確實存在,並與孕期大腦結構及功能變化有關。這些變化多數會在產後逐漸恢復,部分區域的改變可能持續較長時間,但現有證據並不支持「媽媽腦」會永久存在。未來研究仍需進一步釐清這些變化對母親認知與行為的長期影響。