中小學同志教育在台灣是一個具有爭議性的議題,主要爭論點集中在教育內容的適齡性、家長的知情與同意權,以及法律規範如何保障學生接受性別平等教育的權利。

爭議焦點

-

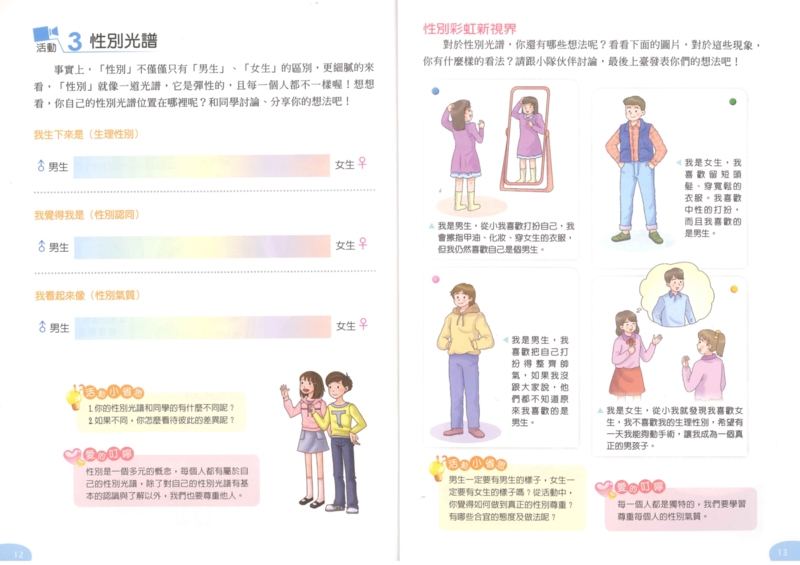

課綱文字與內容調整:教育部曾表示國中小仍會持續推動同志教育,但會調整課綱文字,刪除可能引發誤解或不當聯想的字眼,改用較中性的描述方式。部分家長與團體反對在小學階段教授同志教育,擔心影響孩子對性別的認知。

-

家長監督與學生權利:有團體主張家長應有權決定孩子是否參加同志教育課程,甚至要求必須家長同意才能參加。但根據教育基本法,學生是教育權的主體,家長不得干擾或阻止學生接受性別平等教育,否則可能侵害學生的受教權。

-

教育部的立場與處置:部分研究指出教育部在同志教育爭議上的處理缺乏明確的性別意識與教育立場,導致政策推動進退失據。

法律規範

-

性別平等教育法:明定性別平等教育課程應涵蓋情感教育、同志教育及性教育,目的是提升學生的性別平等意識。有提案建議明確規定家長不得干擾學生參加相關課程,以保障學生權利。

-

國外經驗參考(英國案例):英國《兒童及社會工作法》規定小學必須提供關係教育,包括同志相關內容,且教學內容須符合學生年齡適宜性。學校有裁量權決定教學方式,但不能完全不教,且同志教育應整合於相關課程中,而非單獨處理。家長的權利限於性教育部分,情感與關係教育不在家長拒絕範圍內。

總結

台灣中小學同志教育的爭議主要在於如何平衡學生的受教權與家長的監督權,以及如何設計適齡且尊重多元的教育內容。法律上,性別平等教育法已將同志教育納入必修範圍,並強調不得因家長反對而剝奪學生接受教育的權利。未來推動同志教育仍需兼顧社會共識、教育專業與法律保障,確保學生能在尊重與理解的環境中成長。