反對與支持同志教育的社會觀點與辯論主要圍繞在教育內容的適宜性、性別觀念的多元性,以及對學生心理健康的影響等議題。

支持同志教育的觀點

- 尊重多元性別與性取向:支持者認為同志教育是性別平等教育不可或缺的一部分,能幫助學生了解並尊重不同的性別認同與性取向,消除歧視與偏見,促進社會包容。例如,教育部長強調課程並非鼓勵性開放,而是希望學生學會尊重不同性取向。

- 心理健康與自我接納:同志教育有助於同志學生認識並接納自己的性傾向,減少因不被理解而產生的心理壓力與憂鬱,降低自殺風險。師大學生指出,過去缺乏正確教育,同志學生常感到震驚與孤立。

- 反駁「同志教育會使學生變同志」的誤解:支持者強調同志教育並非「養成教育」,而是提供正確資訊與價值觀,讓學生了解多元性別的存在,類似教導文化不會讓學生變成該文化的人。

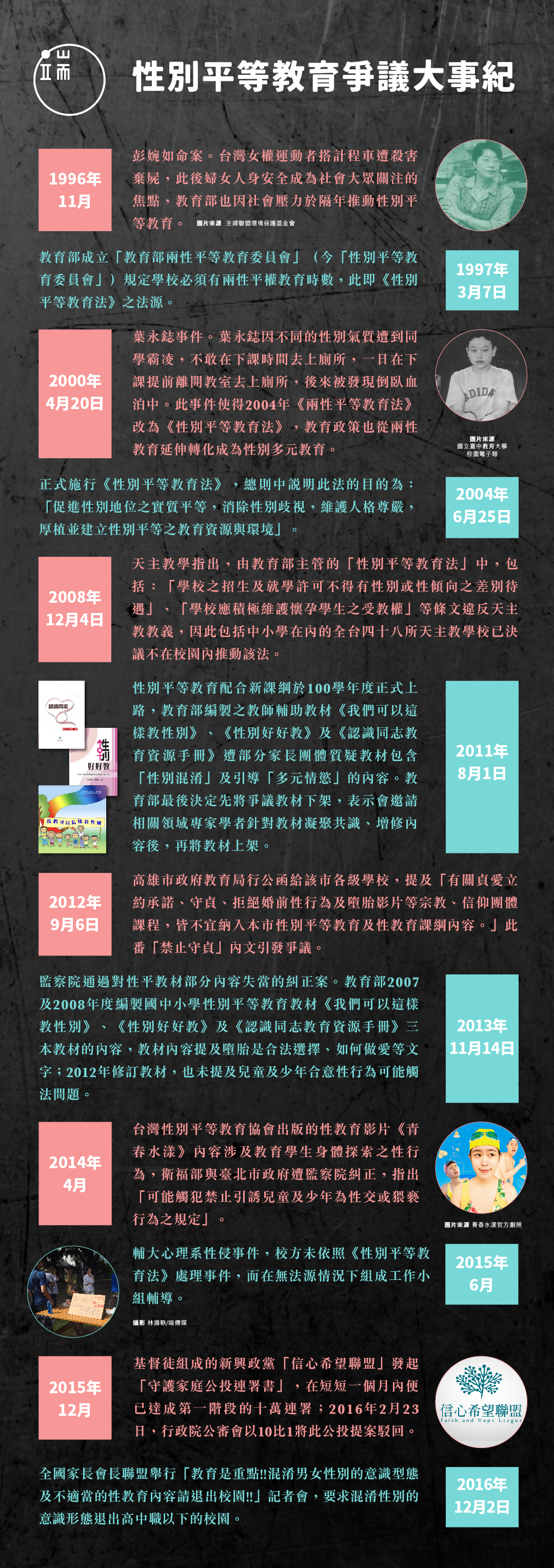

- 法律依據:《性別平等教育法》明定性別平等教育應涵蓋同志教育,支持者認為禁止同志教育違反法律精神。

反對同志教育的觀點

- 擔憂教材內容與影響:反對者多為家長,擔心同志教育教材可能帶來「後遺症」,質疑教師的性知識鑑定權,認為孩子不應成為爭議教材的實驗品,期望教育維持傳統一夫一妻制價值。

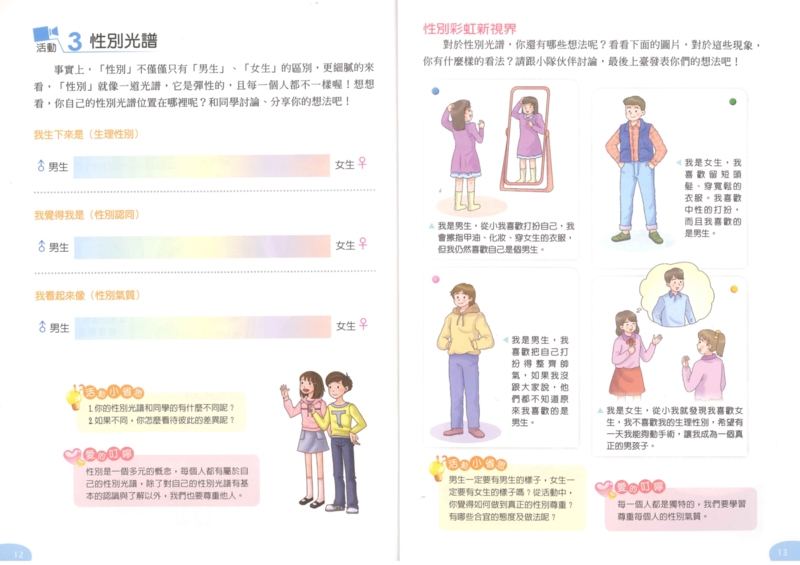

- 認為同志教育不適合青少年:反方認為青少年心智尚未成熟,同志教育可能干擾性別認同的自然發展,擔心多元性別觀念會混淆孩子對生理性別的認知。

- 質疑性傾向成因:部分反對者認為性傾向主要受後天影響,反對性別光譜理論,主張生理性別是固定且不可逆的。

- 政治與文化立場:反同志教育的團體如「下一代幸福聯盟」曾提出公投,反對在國民教育階段實施同志教育,該公投在2018年獲得過半數支持。

社會辯論的核心

- 教育的目的與範圍:支持者強調教育應該反映社會多元現實,培養尊重與包容;反對者則擔心教育內容過於開放,影響傳統家庭價值與青少年心理發展。

- 科學與法律的立場:主流醫學機構認為性傾向成因複雜,無法簡單歸因於單一因素,支持多元性別教育;法律也保障性別平等教育的實施。

- 社會接受度與文化衝突:同志教育在台灣仍是敏感議題,反映社會在性別與家庭價值上的分歧與調適過程。

所以,同志教育的支持者主張透過教育促進尊重與心理健康,反對者則擔心影響青少年心智發展與傳統價值,雙方在教育內容、適齡性及社會文化認同上持續辯論。